新しい治療法、治療薬が登場し、肝細胞がんの治療選択肢が広がる これだけは知っておきたい肝臓がんの診断と治療

肝臓がんの治療

肝機能で決まる治療方法

肝臓がんの治療には多数の選択肢があるが、現在の日本では、「科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン」によってアルゴリズム(手順)が決められ、肝機能、腫瘍数と腫瘍径によって治療法は分けられている。

具体的には、手術(肝切除術)、ラジオ波焼灼療法、肝動脈塞栓術(TACE)の3つの治療法を中心に、マイクロ波凝固療法やエタノール注入療法(PEIもしくはPEIT)、化学療法(抗がん剤治療)などが行われている。

肝臓は非常に再生能力の高い臓器であることから、健康な肝臓は70パーセント近くが切除されてもほぼ元通りの大きさに戻る。そのため第1の選択肢として手術が挙げられる。しかし肝臓は、解毒作用をはじめ、約500種もの機能を果たしている人間にとって非常に重要な臓器だけに、手術を行うことで、逆に、患者の寿命を縮めたりQOL(生活の質)を低下させたりする場合がある。

こうした事情から、肝臓がんの場合は、他の臓器のがんと違って、がんの進行度、すなわちステージによって治療法が決定されず、肝機能(肝予備能)の高低が大きなファクターとなっている。そのため、例えば、肝機能の状態が悪ければ、例えステージ1であったとしても、手術ではなく、いわゆる内科的療法(内科医的な局所療法)が行われることも多い。

肝臓がんの内科的療法

前記のように、肝臓がんは、単純に手術が選択できないことから、昔から内科的療法がされたこともあり、根治が期待できる内科的療法の技術が確立されている数少ないがんだ。

現在、内科的療法の主流となっているのが「ラジオ波焼灼療法」である。工藤さんの研究室は、このラジオ波焼灼療法の豊富な実績を誇っている(詳しい内容については後述)。

ここでは、その他の内科的療法を紹介する。

■全身化学療法(抗がん剤)

肝臓には解毒作用があることから、他の臓器のがんには有効な全身化学療法の効果は低い。しかし、確かに奏効率は低いが、患者に感受性があれば、非常に効く場合もある。それを期待して、経口抗がん剤(内服)としてテガフール(一般名ウラシル)、静脈投与(点滴投与)として、エピルビジン(一般名)、マイトマイシンC(一般名)、フルオロウラシル(一般名)、シクロホスファミド(一般名)、ミトキサントロン(一般名)などを用いた全身化学療法が行われる場合がある。

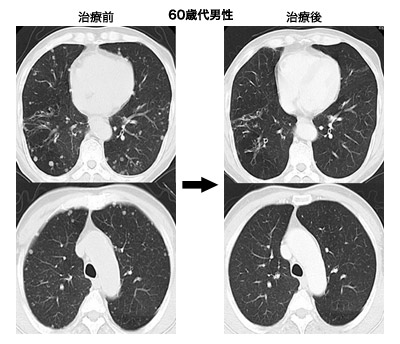

抗がん剤とインターフェロンを併用した治療をすると、門脈にあったがんが消失した

■動注化学療法(TAI)

これは、肝動脈にカテーテルを留置し、体内に埋め込んだポートから定期的に抗がん剤を注入することでがん細胞を死滅させる治療法である。さらに、動注化学療法にインターフェロンを併用する治療法もある(FAIT療法)。同治療法には、高濃度の抗がん剤を肝細胞がんに直接投与できることに加え、全身の抗がん剤の濃度も低く抑えられるため副作用の頻度が低くなるという利点がある。ただし、ある程度の肝機能が保たれている患者以外には適応しないという欠点も抱えている。

なお動注化学療法は、2004年6月から健康保険が適用され、保険診療で行えるようになった(ただし、動脈注射用のシスプラチンはワンショットの投与法しか認められていない)。

■放射線療法

放射線療法は、高エネルギーの放射線を使ってがん細胞を殺す治療方法であるが、現在の日本では、肝臓に放射線を照射すると正常な肝細胞が障害されてしまうことに加え、発がんの恐れもあることから、肝臓がんの治療には放射線療法はあまり行われていない。ただし例外的に、肝臓がんが骨に転移した場合などは、痛みの症状を緩和する目的で行われることがある。

しかし近年になって、照射範囲をピンポイントで限定できる陽子線や重粒子線をつかった放射線治療は有効であると考えられるようになった。

そして現在は、国立がん研究センター東病院をはじめ、筑波大学陽子線医学利用研究センター、兵庫県立粒子線医療センター、若狭湾エネルギー研究センター、静岡県立静岡がんセンターで陽子線治療が行われており、治療実績をあげている。

これから期待される分子標的薬

これからの肝臓がんの治療法として期待されているものに、抗がん剤フルオロウラシルの動注化学療法と、インターフェロン併用治療と経皮的肝灌流化学療法(PIHP)がある。

前者は、そけい部からカテーテルを入れ、肝動脈から腫瘍部に抗がん剤を集中して直接投与することで抗がん剤を腫瘍に集中させる治療法。一方、後者も抗がん剤を肝臓だけに集中投与するため効率よくがん細胞を死滅させることができる治療法である。さらに工藤さんの研究室では、肝炎ウイルス治療薬であるインターフェロンと抗がん剤を併用したところ、門脈にあった肝臓がんが消失したという症例も生じている。

さらに、もっと期待されているのが、まだ日本では認可されていないが、アメリカなどで使用され実績を上げている分子標的治療薬(分子標的薬)である。

分子標的薬とは、特定の分子構造に対してのみ作用するように作られた薬のことで、従来の抗がん剤よりは骨髄抑制が少ないなど、副作用が比較的穏和だ。

海外では、肝細胞がんをターゲットにした分子標的薬が、患者の全生存期間(中央値)をプラセボ群に対して44パーセント延長したという報告がある。これまで生存期間を延長する化学療法がなかっただけに、すばらしい結果である。

ただし、分子標的薬による治療は、全ての患者に対して同じ効果が出ているわけではない。だが、この薬は、日本でも現在承認申請中であり、肝細胞がんの治療選択肢の幅を広げることが期待されている。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法