治療成績の差が大きい肝移植は病院選びが要 適応や切り方が明確になった肝臓がんの外科療法

手術範囲を決めるのも、肝障害度の判定項目

どれだけ切るかという判定は、どのように行うのでしょう。ICG15分値を例にとると、「ICG15分値が正常(10パーセント未満)なら、右葉全体の切除が可能」とか、「10~19パーセントなら右葉の前部分または後ろ部分、または左全体、つまり、全体の3分の1を切除する」というように判定します。 1項目だけでなく、血清ビリルビン値が高い(=黄疸がある)場合は、手術を見合わせる」など、5つの項目を総合して、切除する範囲が決められます。

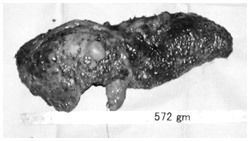

切り方はがんだけでなく、左葉全部、右葉の前全部、といったとり方をするのが一般的です。肝臓にできるがんは一般に形が丸く、繊維性の薄い皮膜をかぶっていて、血管、特に門脈に拡がっていく、つまり、血液の流れに乗って肝臓内に転移します。ですから、がんのあるまわりには、目に見えない小さな転移がある可能性が高いので、できるだけ門脈の支配領域にそって切除するのです。こうした切除方法を「解剖学的切除」と呼びます。

肝切除における死亡率は、1980~81年で年間7.9パーセントだったのが、02~03年には0.8パーセントまで低くなっていて、手術としてはかなり安全性の高い手術といっていいでしょう。ガイドラインがつくられ、より病状に適した手術ができるようになって、安全性はさらに高くなっていると思います。

比較的状態のいい患者さんに行われる治療法ということもあり、治療成績(生存率)も5年で53.4パーセント、10年で27.7パーセントと、ほかの治療法に比べ、高いのが特徴です。病院によって差があると思いますが、基本的には安心して治療を受けていただけると思います。

欧米では脳死移植、日本では生体肝移植がほとんど

次にもう1つの外科療法、肝移植についてご説明しましょう。肝臓の状態が非常に悪くなり(肝障害度C)、末期的な肝硬変になると、根治のための治療法は肝移植のみになります。

臓器移植法の規制がきびしく、生体肝移植(生きている人から肝臓の提供を受ける移植法)がほとんどの日本では、肝移植はまだまだ少数派です。けれども、がんが発生する土壌そのもの、つまり肝臓全体をとってしまう肝移植の効果は大きく、脳死移植(脳死状態の人から肝臓を提供される移植)中心の欧米では、かなり普及しています。

たとえば、2007年の米国では、6943例の脳死移植が行われました。2000年前後には生体肝移植の実施数がかなり増加したのですが、ドナー(提供者)の死亡事故が大きく報道されて、以来、減り続けています(2007年で266例)。アメリカでは肝臓全体の3分の2を占める右葉を移植することが多いため、生体肝移植におけるドナーの危険性も少し高いのです(日本の肝移植では、全体の3分の1に当たる左葉を移植する方法も行われています)。

成績もめざましく向上しています。80年代にはヨーロッパを中心に、非常に進行した肝臓がんに対して移植が行われ、5年生存率も16パーセント程度でした。ほとんどの患者さんが再発して、亡くなってしまったのです。

がんの肝臓全体を入れ替えたのに、再発するとは驚きですが、体内のどこかにがん細胞が残るものと考えられています。いずれにしても、「進行した肝臓がんに対して移植を行っても、結局亡くなってしまう」ということが、だんだん確認されてきたのです。

ミラノ基準内なら生存率は80パーセント近い

そこで、イタリア・ミラノの外科医が、比較的進行していない肝がんの患者さんに対して肝移植を行ってみたところ、成績もよく、再発も低率でした。これが、今日肝移植の世界的な基準であるミラノ基準となったのです。ミラノ基準とは、「肝臓がんが肝硬変に合併し、遠隔転移と血管侵襲(がんが血管を侵すこと)がなく、5センチ以内のがんが1個、または、3センチ以下のがんが3個以内」であれば、移植を行うのに適当、とする基準です。

今、日本における肝移植後の3年生存率は69パーセント(04年)、再発せずに生存している人は64.7パーセントに達していて、全体としても決して悪くありませんが、ミラノ基準の内か外かで分けて見てみると、やはり差があります。

日本の場合、約半分がミラノ基準外、つまり、ミラノ基準より病状が進んだ状態で移植が行われていますが、ミラノ基準内の患者さんの生存率は78.7パーセント、基準外の人の生存率は68.4パーセント。さらに、3年の累積再発率を見ると、ミラノ基準内の患者さんの再発率は2.5パーセント、基準外の患者さんの再発率は36.6パーセントと、かなりの差があるのがわかります。重症の患者さんが多いため、術後に合併症を起こす可能性も高く、通常のがん切除手術と比較し、手術後の直接死亡率は高くなっています。

けれども、肝障害度がCで、非常に状態の悪かった患者さんが、元気に退院していく姿を見ると、肝移植に大きな効果が認められることは間違いないと思います。

ミラノ基準以内なら再発でも、保険が適用される

実際、子どもの肝臓疾患の治療として始まった生体肝移植も、今では大人が3分の2以上を占めるようになりました。日本でも、2005年には年間400例に達し、そのうちの41パーセントがC型肝炎、うち半数以上が肝臓がんを合併しています。

つまり、生体肝移植のなかでも、肝臓がんは主たる適応疾患になりつつあるのです。

2004年1月からは、末期の肝硬変で肝臓がんを合併し、ミラノ基準内であれば保険も適用されるようになりました。それまでは全額自費負担で、1000万円くらいかかったうえ、合併症を起こすと2倍3倍とお金がかかりましたが、3割負担ですむようになったのです。

1~2年前には、1度肝臓がんを治療し、新たにがんができた患者さんが肝移植を受けたところ、「新しいがんがミラノ基準内でも、治療歴があったら保険適用外」と、保険審査ではねられてしまう、というトラブルがありました。しかし、今では「移植1カ月前の検査でミラノ基準内なら、治療歴があっても保険適用」となっています。

生体肝移植は病院により、成績差が大きいことに注意

それでも、肝移植の症例数は、ほかの治療法と比較にならないほど少数です。考えるべきなのは、やはり「日本では生体肝移植が中心」という点だと思います。日本の生体肝移植は通算すると5000例ほどになりますが、ドナーで亡くなった方は1人です。欧米に比べればずっと少ないのですが、健康な人の体にメスを入れ、感染症や合併症の危険にさらすのは、治療法としてはやはり大きな欠点です。

また、臓器を提供しない肉親が罪悪感をもつような医療であっては絶対になりません。情報は正しく医師が伝えるべきですが、生体肝移植の場合、いかがですか、とお勧めする医療ではないのです。

そうした点を考えると、問題や背景はたくさんありますが、脳死肝移植が欧米に近い形で普及することが、将来像としては適切な医療なのではないかと思います。今度の臨時国会で臓器移植法案の改正案がどうなるか、じっくり見守りたいと思います。

最後に、生体肝移植について、気をつけるべき点をもう1つ。病院により、成績にかなり違いがあります。なかには、半分近くの患者さんが「残念でした」というところもあります。移植を受ける患者さんの多くは重症の肝障害である、という特殊事情を考えても、高い死亡率といえます。

順天堂医院は幸い、症例数こそ多くありませんが、ほとんどの患者さんに無事にお帰りいただいており(36人の患者さんのなかで、1人残念なお子さんがいらっしゃいました)、5年生存率も92パーセントに達しています。

順天堂医院に限らず、成績のいい病院はほかにもありますが、肝移植のように症例数の少ない治療に関しては、病院の成績にも注意が必要ではないかと思います。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法