患者に朗報!肝がんに効く薬が初めて出現 穏和な副作用で生存期間を延ばす新しい分子標的薬

日本人では海外を上回る結果も

[ソラフェニブを投与した患者(27人)の全生存期間]

では、ネクサバールは日本人に対してはどうか。

日本人とヨーロッパ人を比べると、日本人ではC型肝炎が原因の肝細胞がんが75~80パーセントを占めていて、B型肝炎は10~15パーセント程度。SHARP試験の対象となった患者は9割がヨーロッパ人であり、C型肝炎関連は30パーセント弱でしかない。このため、病因による治療効果や副作用の差がないかどうか、あらためて検証する必要があった。

日本ではSHARP試験より先に行われた臨床試験がある。それは、古瀬さんらを中心とする研究グループが実施した、日本人の肝細胞がん患者27例(チャイルド分類AとB)を対象に、薬物動態、安全性、推奨用量などを明らかにする目的の臨床試験(国内第1相試験)である。それによると、日本人での安全性、有効性はいずれもSHARP試験など海外の試験とほぼ同等という結果が得られている。

同試験では投与量は、最初欧米の半分の量(400ミリグラム/1日)で行い、途中から800ミリグラム/1日を投与した。薬物動態、安全性、推奨用量ともに、ほかのがん種とそれほどの違いはないし、ネクサバールを用いたアメリカ・ヨーロッパでの試験結果とも同じであることが確認された。また、無増悪期間が4.9カ月と、SHARP試験の5.5カ月とそれほど差がなかった。注目すべきは全生存期間で、SHARP試験は11.5カ月だったが、古瀬さんらの試験ではそれより4カ月も上回る15.6カ月もあったことだ。

「これについては、どうしてよかったのかディスカッションしましたが、日本の医療体制のよさがあげられています。治験が終わっても、何とか肝臓の機能をよくしようと動注などの治療をし、患者さんも一生懸命通ってきてくれる。がんセンターで無理なところは近隣の病院にお願いしたりとか、そうした日本の医療の充実ぶりの反映ではないか、という結論です」

人種差や疾患差はなさそう

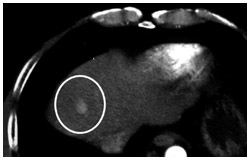

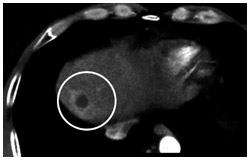

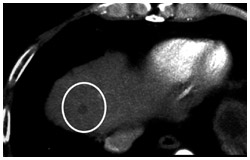

ソラフェニブ投与前(がん細胞1cm径)[CT画像]

投与後1カ月。がん細胞の血流がなくなり黒くなっている

投与後3カ月。がん細胞が縮小している

古瀬さんらの治験結果は、全身化学療法についての治験結果と比べても教訓的だ。

5-FU+ノバントロン+シスプラチンの多剤併用療法は25パーセントを超える奏効率だったが、生存期間の延長にはつながらなかった。一方、ネクサバールは奏効率は数パーセントだったが、全生存期間は有意に延長された。

「もちろん、患者さんの背景も違うから一概にはいえないが、単純に奏効率だけでうんぬんできない、とはいえます」

なお、日本独自のランダム化比較試験も約400人の患者を対象に始まっていて、1~2年後ぐらいには結果が出る予定という。

「SHARP試験の結果をそのまま日本に当てはめていいかどうか、人種差の問題もありますが、ほかにもSHARP試験は肝機能がいい人だけ(チャイルド分類Aだけ)を選んで行ったため、中間のBの人たちに使えないのか、という疑問もあります。その答えとしては、私たちが行った第1相試験で、日本人でもだいたい似たような結果が出ていて、それほど人種差や疾患差はないと考えられるし、欧米ではこのところC型肝炎が非常に増えてきていて日本の状況と類似してきていることもたしかです。また、チャイルドBの人に使えるかどうかについては、慎重にやっていく必要がありますが、私たちが行った第1相試験では、Bの人でもそれほど肝機能が悪くなければ十分に使えました。したがって、日本で使っても十分に効果は期待できるだろうというのがコンセンサス(合意)となっています」

新しい副作用の懸念は?

副作用はどうだろうか。がん細胞の増殖と血管新生の両方に作用するとなると、想像を超えた新しい副作用が出るのではないか、という危惧もある。

幸い今のところ、ほかの分子標的薬と比べて副作用に大きな違いはみられない。SHARP試験では、グレード3ないし4の重篤な副作用は、下痢が11パーセント、手足皮膚反応8パーセント、疲労感10パーセント、出血6パーセントであった。また、古瀬さんらの第1相試験でも、手足皮膚反応や皮疹、肝機能の低下、膵臓の酵素であるリパーゼ値の上昇などの副作用はあったが、重篤なものは1例だけだった。

むしろ、ほかの抗がん剤でよくみられる食欲低下や悪心などの頻度はそれほど高くなかったし、骨髄抑制も、ゼロではないがアドリアシンやシスプラチンなどよりは少ないという。

やはり血管新生阻害剤として作用するアバスチンは、胃腸穿孔を引き起こすなど深刻な副作用が報告されている。しかし、同じように血管新生をターゲットにしていても、作用するメカニズムが違うため、ネクサバールにはそのような報告は今のところありません。

「もちろん、この薬が使えるようになったらきちんとモニターをしていかないといけませんが、ぜひとも肝臓がんのことをよく知っている医者、また薬のことをよく知っている医者に使ってほしいと思います」 と古瀬さんは注意を促している。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法