肝臓がんへの新しい希望、5-FUとインターフェロン併用療法 奏効率50%。しかし、決して楽な治療ではない

より大きな効果を期待して

Aさんがこの治療を受け始めて半年経ったころ、Aさんの同級生・Bさんに手術のできないほど進行した肝臓がんが見つかった。転移はないものの、肝臓の中には複数個のがんがあり、黄疸も出ていた。

門田さんはBさんから「手術してほしい」と、頼まれた。

しかし、これまでの外科医としての経験では、肝臓の中に複数個のがんがあり、しかも胆管や門脈にまで拡がっている進行がんの場合にメスを入れると、ますます進行が早くなるだけで、手術をすることはとても得策とは思えない。

術後、日常生活が困難になることは目に見えている。

いかにこの状態での手術が危険であるかを、門田さんはBさんに説明した。それでもBさんは「他に方法がないから、ぜひ手術を」とねばる。

当時、Aさんの治療がうまくいき始めたころだったので、門田さんはBさんに同じ併用化学療法を提案した。効果を期待したと言うより、彼に手術を思いとどまらせたかったのだ。

Bさんは「とても効くとは思えません」と渋っていたが、効かなかったときには手術をする、という約束で了承した。

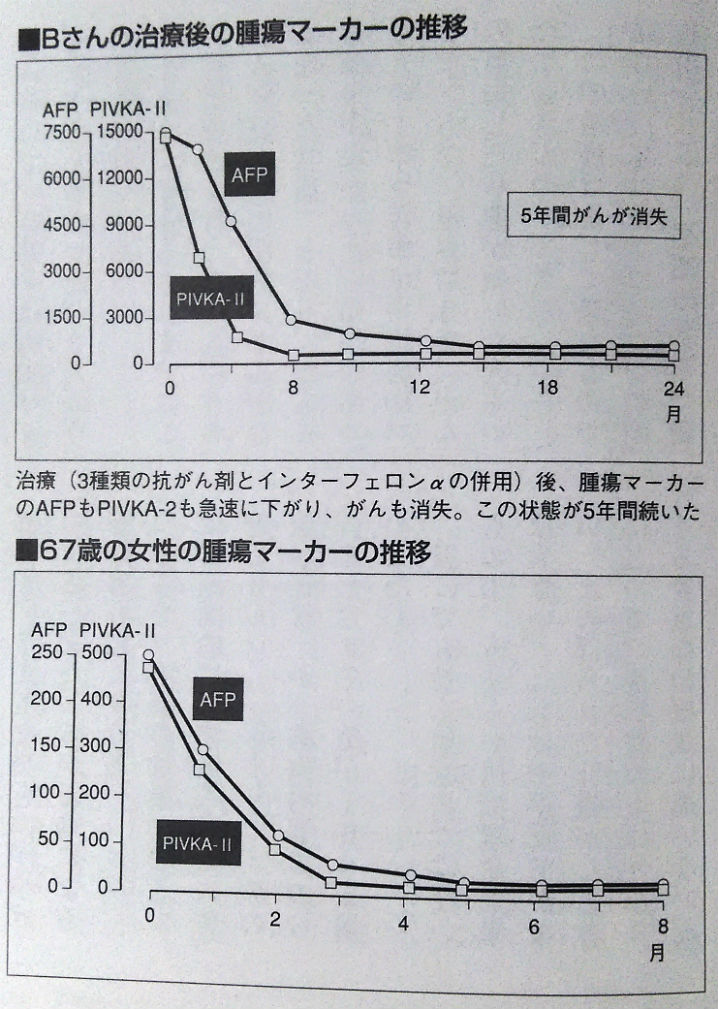

Bさんの場合は、肝臓の中に少しでも多く薬を入れるために、5-FUは経口剤ではなく、注射にした。肝臓がんに栄養を送る肝動脈に管を入れて、5-FU、ランダ(もしくはブリプラチン、一般名シスプラチン)、メソトレキセート(一般名メトトレキサート)、の計3種類の抗がん剤を流し込んだ。抗がん剤の種類を増やしたのは、より大きな効果を期待したからだ。

2匹目のドジョウがいた

治療の結果、肝臓がんの腫瘍マーカー(AFP=αフェトプロテインやPIVKA-2)が、急激に下がっていく。みるみる肝臓内にあった複数のがんが跡形なく消えてしまった。Bさんもまた、その後約5年間、まったくがんが再発しなかった。

だが、もともとの肝臓はC型肝炎ウイルスに感染していたため、その後、また新しいがんができた。それに対して、この併用化学療法は効かず、その2年後にBさんは亡くなった。

「柳の下に2匹目のドジョウがいた。それで、これは何かあるんじゃないの? と、本格的に取り組み始めました。だって、2例とも、ふつうではとても助からないようなところまでいっているものに、これだけ効果が出たんだから」

門田さんは、進行がんで“治療法がない”とされる人に、この併用化学療法を行うことにした。ただ、Bさんの治療では、3種類の抗がん剤の副作用があまりに強すぎたので、5-FU単剤に戻すことにした。

まず肝動脈へ持続的に5-FUを注入するための、「ポート」という器具を、体内(左の鎖骨下か、そけい部)に手術で埋め込む。そしてカテーテルを肝動脈に挿入する。抗がん剤が肝臓全体にだけ流れ込むようにするため、胃や十二指腸、膵動脈をコイルで閉塞する。

5-FUは、ポートに針を刺して注入する。針に携帯用の持続動注ポンプを接続すれば、外来での治療が可能だ。1日500ミリグラムを2週間続け、その後2週間休むというサイクルで1クール。インターフェロンαは、毎週3回の皮下注射で全身に行き渡るようにする。

3人目の人の場合も腫瘍マーカーが急降下し、約3カ月後には正常値となった。

ここへ来て、門田さんは、5-FUとインターフェロンだけで十分な効果が得られると確信した、という。

奏効率は50パーセント

患者への治療をする一方、動物実験や細胞を使った研究が行われた。その結果、実験データによっても、この併用化学療法に肝細胞がんを縮小、あるいは消失させる効果のあることが明らかになった。

肝臓に流れ込む太い血管・門脈の中に入り込んだがんや、肝臓全体に存在するがんなど、“手だてがない”とされる状態の人に効果が期待される。

ただし、その後の治療経験の積み重ねで、奏効率は約50パーセントだとわかった。2人のうち1人に効果がある。

1997年からこれまでにこの併用療法を行った53人のうち、26人が寛解(肉眼的にがんがなくなった状態)となり、27人には効果がなかった。効果があった人の1年生存率は平均約80パーセントで、最長で5年、がんの消失した状態が続いた人もいた(Bさんのケース)。

この治療は決して楽なものではない。インターフェロンの副作用として、初期の悪寒や発熱・身体のだるさ・関節痛から、その後の吐き気・イライラ・抑うつ、重篤な間質性肺炎や腎障害まで、さまざまなものが挙げられる。また、抗がん剤による肝障害も起こりうる。

そこで、治療の対象となるのは、原則的には70歳未満の人で、総ビリルビン(T-bil)の値が正常、かつ細胞内酵素のGOTとGPTの値が100未満の人だ。

誰にでも効く治療法ではないものの、うまくいけば延命効果は大きい。“もはや手だてがない”と告げられた肝臓がん患者にとって、選択肢の1つとなりうる貴重な治療法に違いない。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法