渡辺亨チームが医療サポートする:肝臓がん編

再発と闘ったすえ、ホスピスでのおだやかな最期を選んだ

| 川上裕輔さんの経過 | |

| 1968年 | 交通事故に遭い輸血を受ける。 |

| 1988年 | 検診から肝機能異常が発覚。「非A非B型肝炎かもしれない」といわれる。 |

| 1991年 | C型慢性肝炎の指摘。のみ薬で経過観察。 |

| 2000年 | 疲れやすさ、食欲不振、よく足がつる、などの自覚症状あり。 |

| 2001年 12月5日 | 総合病院内科を受診。「すでに肝硬変に移行している可能性あり」と指摘される。インターフェロン+リバビリン併用療法を受ける目的で超音波検査を受ける。5cmの肝臓がんが見つかる。 |

| 12月7日 | 総合病院で血管塞栓療法の説明 |

| 12月14日 | がん専門病院にセカンドオピニオンを求める |

| 2002年 1月16日 | がんセンターに転院 |

| 1月21日 | 肝切除術 |

| 1月31日 | 退院 |

| 2003年 1月末 | 検診で肝臓に2cmのがん判明 |

| 2月10日 | 再入院 |

| 2月11日 | ラジオ波焼灼療法 |

| 11月 | 検査のCTで右肺下葉に1.5センチの転移が発覚、3度目の入院で転移巣の切除術 |

| 2004年 6月 | 検査のCTで肝内に多発再発が発覚、4度目の入院で血管塞栓療法 |

| 12月 | 食道静脈瘤の破裂、肝性脳症、腹水など肝臓の末期症状出現 |

| 2005年 4月 | ホスピス病棟へ入院 |

原発の肝細胞がんの摘出手術から1年を待たずに肝内再発が見つかった川上裕輔さん。

今度はラジオ波焼灼術でがんを叩く処置を受けたが、またも1年後に肺への転移が発覚。

さらには肝硬変の進行にともなう静脈瘤の破裂も起こって、重大な局面を迎える。

肺転移を胸腔鏡手術で摘出

肝細胞がんの手術から1年も経たないうちに肝内再発が見つかった川上裕輔さん(65)は、「肝臓がんは本当に油断のできないがんだなあ」と思い知らされた。ラジオ波焼灼術で再発巣を叩くことはできたが、そのあとも確実に3カ月に1回の検査を受けることを守り続けている。

もっともこの時点で川上さんにはそれほど苦になる深刻な自覚症状が現れているわけではなかった。以前より疲れやすくなっているという自覚はあるものの、日常生活に支障はないし、食欲もある。そして、何よりも「自分は若い頃からスポーツで鍛えてきた」という自信があった。

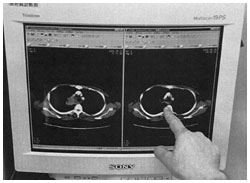

肝臓がんの転移を示す画像

2003年11月1日、Cがんセンターで定期検査を受けたあと、川上さんは主治医のF医師から検査結果を聞くために診察室を訪れた。F医師はCT画像を厳しい顔をしながら見ている。

「肺に影が映っているようですね。遠隔転移の可能性があります」

F医師はこう告げた。川上さんは、「またか」とショックだったが、肝臓がんは長い闘いになるということは承知の上でもあった。

「今後どういう治療がいいか、呼吸器外科の先生とも相談して、少し検討したいと思います。来週治療方針をお話ししますのでまたご来院ください」

翌日から川上さんは、3回目の入院に備えて身辺整理を始めている。ふと「だんだん悪くなっていくな」という思いにとらわれてしまうが、つとめて前向きに考えようとした。それに、肺に転移があるかもしれないといわれても、肺の症状が自覚できるわけでもない。

11月7日、川上さんは、改めてCがんセンターを訪れる。F医師から説明を受けた。

体への負担が軽いといわれる胸腔鏡手術。

しかし、技量の差が大きい

「画像をよく検討した結果、肺の影は肝がんが肺に転移したものか、原発の肺がんかのどちらかに間違いないと思われます。一般的に遠隔転移を来たしたがんの治療は全身性の抗がん剤治療(*1)が考えられます。しかし、肝がんに全身投与で有効な薬剤はまだないので、これは一般的ではありません。そこで、次に考えられるのは胸の腫瘍の切除です。もしこれが転移だとしたら、すでにがんは全身を回っていることになるので、切除しても意味があるかどうかわかりません。ただし、呼吸器外科の先生は、原発性の肺がんだったら切除することは意味があると言っています。しかも、単発で、大きさが2センチくらいと小さいので体への負担が少ない胸腔鏡で摘出可能です。原発の肺がんと肝臓がんの肺転移を区別するため胸腔鏡での手術の適応はあると思います」

こうして11月15日に川上さんはCがんセンターに3回目の入院をする。入院の翌日胸腔鏡下手術で腫瘍が摘出され、生検の結果、肺の腫瘍は肝臓がんから転移したものであることがわかった。

肝機能はチャイルド分類B

2004年の梅雨を迎える頃、川上さんは妻の悦子さんに「なんだか今までにないほど体がだるいなあ」とこぼすことがあった。悦子さんは「ジメジメして蒸し暑いから気候のせいでしょ。元気出してよ」と励ます。が、夫の目を見ると白目部分が黄色っぽくなっているのに気づいており、「黄疸ではないか」と不安を募らせていたのである(*2肝硬変の他覚所見)。

肝臓がんが多発に再発したCT画像

6月15日に川上さんは前の週に受けた定期検査の結果を聞くためにCがんセンターを訪れる。そして、検査後の説明で、F医師は川上さんに前の週に撮影した肝臓のCT画像を示した。

「また肝臓にがんが出てきました。このパラパラと見えるのががんです。大きいのは2センチくらいで、全部で10個くらいあるようですね。ビリルビンも4.5ミリグラム/デシリットルと高くなっていて黄疸を示しています」

「そうですか。困りましたね」

川上さんは、最近の体調の不安が的中してしまったという思いから、弱々しいつくり笑いをしている。F医師は川上さんの気持ちを察するかのようにうなずき、治療について説明した。

「血液検査の結果から、肝臓の機能を表すチャイルド分類(*3)でB。この状態の肝臓の予備能からいって手術が難しい状態です。それから、多発性なのでがんを狙い撃ちにするラジオ波焼灼術も難しいと思います。ここでは、肝臓に行く動脈に抗がん剤を入れる血管塞栓療法が最適と思われます」

6月21日、川上さんは、Cがんセンターへ4度目の入院をした。翌日から血管塞栓療法の治療が始まる。F医師がカテーテル操作をしているとき、川上さんは聞いてみた。

「先生から肝細胞がんは高率に再発するとは聞いていましたが、それにしても私はよくがんが出てくるようですね。出てくることはわかっているのですから、治療後に経過観察を繰り返すだけでなくて、何か根本的に再発を抑える方法はないものでしょうか?」

「そうですね。そんな方法があれば、私もありがたいのですが。C型肝炎のウイルスを殺す働きのあるインターフェロンは、肝硬変からの新しい発がんを3割程度低くするといわれています。しかし、進行がんに対するインターフェロンの転移抑制効果は不明です。川上さんは転移を繰り返してきたわけですから、インターフェロンに期待することはできません。現在、ビタミンK、非環式レチノイドなどを使って化学予防(*4)をしようという臨床試験が進められていますが、まだ科学的根拠が揃っていない状態です。ビタミンKの過剰摂取による弊害も考えられますので、まだお勧めできる方法とはなっていないのです」

「肝移植の可能性はどうでしょうか?」

「そもそも川上さんは遠隔転移がありますので、肝移植(*5)の適応はありません。仮に移植ができる状態だとしても、日本では脳死のドナーがほとんど発生しないので、生体肝移植に頼っています。もしドナーが見つかって肝移植をしても、肝炎ウイルスを原因とする進行肝臓がんでは、移植後の再発の危険性が高く、有効な方法とはいいきれません」

血管塞栓療法は奏効して、4週間の退院時には画像上がんはとても小さくなっていた。そして、あのいやなだるさも少なくなり、体が軽く感じられるようになっていたのである。

生死の境を乗り越えて

12月28日、久しぶりにサラリーマン時代の同僚が訪ねて来たことから川上さんは、妻に「今日は1杯だけ飲もうかな」と言って、酒のしたくをさせた。何年かぶりで杯を口にすると、たちまち酔いが回っていく。

そのとき、川上さんは急にのどに何かが詰まったような感覚を覚えた。「ちょっと失礼」と、あわててトイレに駆け込むと、たまっていたものがいっきに吹き出る。自分の吐いたところを見て、川上さんはギョッとした。一面が真っ赤に染まっている。初めての吐血の経験にしばし、呆然としていた。

「肝硬変合併症(*6)による食道静脈瘤の破裂です」

友人の車でCがんセンターに搬送された川上さんに、医師はこう診断を下した。緊急入院となり、内視鏡にて止血術を受けている。もちろん食べることも飲むこともできず、点滴による栄養補給を受けながら正月を迎えた。

ようやく重湯が食べられるようになったと思ったら、今度は腹水が著しく溜まるようになり、これを抜くためにお腹に針が刺される。ついに肝不全の状態になり、1月いっぱいは生死の境をさまよう日が続いた。

それでも、治療により川上さんの症状は持ち直す。2005年2月下旬になって、川上さんは自分の足で歩くことも自由になり、トイレに行こうとしていた。そのとき、ふっと意識が途切れてしまったのである。この間のことをあとで聞くと、川上さんは自分では信じられないような行動をとっていたらしい。F医師からこのことについても、「肝硬変合併症の肝性脳症というものです」と教えられた。自分が知らないうちに行動していたことに、川上さんは底知れない恐怖を覚える。

しかし、肝機能はどうにかじょじょに回復の兆しを見せるようになる。腹水も利尿剤でコントロールできるようになっていく。

最期はおだやかに過ごしたい

3月20日、翌週に退院を控えている川上さんのベッドをF医師が訪れた。いつも物腰の優しいF医師だが、「今日は聞いていただきたい話があってうかがいました」とちょっと改まった調子である。「はい」と、川上さんは上半身を起こしてF医師の話を聞く姿勢になる。

「食道静脈瘤破裂で、川上さんの肝臓の予備能は低下してきています。肝臓の再発がんは完治していませんが、これから積極的にがんの治療をすると、さらに肝臓を痛めつけることになり、むしろ寿命を縮める可能性が高いという状態です」

川上さんはすぐに、「これは……」と悟った。この3カ月という入院はこれまでにないほど長い期間だったし、これまでとは比べ物にならないほどつらい思いや怖い思いをしている。何度か「もう死ぬのではないか」と思った瞬間もある。F医師の言おうとしていることはよくわかるような気がした。

「このままだと、あとどのくらいでしょうか?」

F医師はひと呼吸置いた。

「長くて半年。早ければ3、4カ月かもしれません」

これも思いがけない告知だが、川上さんにはそれほど動揺はなかった。

「すると、ホスピスということになるんでしょうか?」 F医師はうなずいて、続けた。

「確か川上さんはS県のご出身でしたね? じつはS県のTがんセンターのホスピス病棟には、私の医学部時代の同級生のAという医師が勤務しています。もし田舎の病院でお過ごしになりたいということならA医師をご紹介しましょう」

川上さんは、親戚の見舞いのためTがんセンターを訪れたことが何回かある。そこは故郷の美しい山並みを見渡すことができる高台に立地している。付近には名物の桜並木があり、2週間くらいのうちに満開になるはずだった。川上さんは、翌日にはこう結論を出している。

ホスピスでは積極的な治療は行わず、

安らかに過ごせるような治療を行う

「最期のときはゆっくりとおだやかに過ごしたい。Tがんセンターのホスピスに行こう」

4月5日、川上さんはホスピス病棟にいた。昼下がり、陽だまりのテラスに出ると、眼下に満開の桜並木を見渡すことができる。頭の中では人生のいろいろなシーンを追憶していた。

「ちょうど働き盛りのときにバブル経済に巡り合って会社は大成長した……。これからの若い人たちは、人生であんなにワクワクした毎日を過ごすことがあるのだろうか? 私の人生は平均よりはちょっと短いかもしれないけれど、おおむね満足していいんじゃないかな。ちょっと残念だったのは、健康に自信を持ちすぎていたことだな。もう少し真剣に自分の病気を勉強しておいてもよかったかな……」

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法