渡辺亨チームが医療サポートする:肝臓がん編

肝切除術を受けたが、1年後再発。どうしたらいい?

石井浩さんのお話

*1 肝臓がんの診断

肝臓がんの診断には次のような血液検査と画像診断法が行われます。どちらか一方だけでは不十分です。また、血液検査や画像診断法を駆使しても「肝臓がん」と診断がつけられないこともあり、その場合は針生検が行われます。

全血球数算定検査

血液を採取し、赤血球、白血球、血小板数を数える検査。

生化学検査

血液を採取し、GOT(AST)、GPT(ALT)、Alb(アルブミン)、T-Bil(総ビリルビン)などを調べる手法。

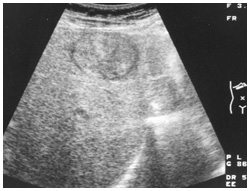

超音波で見た左葉内側区域(S4)のがん(isii)

超音波検査

高周波の超音波を使って体内組織を描出する検査。

腫瘍マーカー

血液を採取し、血清を用いてAFP(α-フェトプロテイン)、PIVKA-2など肝臓がん発見の手がかりになることがあります。しかし、万能の検査ではなく、肝臓がんの早期発見には同時に画像診断を併用することが必要。

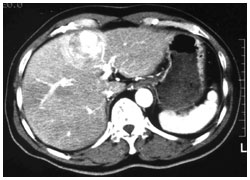

CTで見た左葉内側区域(S4)がんの早期相(isii)

CTスキャン(コンピュータ断層撮影法)

X線撮影装置と連動したコンピュータによりからだの横断像を描出します。最近では高速に大量の情報を処理可能になり、横断像以外も容易に描出できるようになってきました。造影剤を使うことで肝臓がんの鑑別診断が可能です。

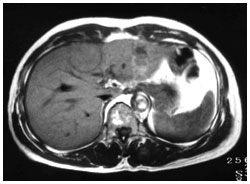

MRIで見た左葉内側区域(S4)の肺がん(isii)

MRI(核磁気共鳴画像法)

磁石と電波を用いて、体内領域の一連の詳細な画像を撮影する方法です。画像はコンピュータによりつくられます。撮影方法の改良や造影剤の併用により、肝臓がんの質的診断が可能になってきました。

針生検

細胞または組織を採取して顕微鏡下で観察します。肝炎~肝硬変の進行状態の確認が必要なときや、画像診断でがんが良性結節か鑑別困難なときに行います。

*2 肝臓がんの病期(ステージ)

| 1期 | (1)、(2)、(3)のすべてに当てはまる |

| 2期 | (1)、(2)、(3)の2項目に当てはまる |

| 3期 | (1)、(2)、(3)の1項目のみに当てはまる |

| 4期 | (1)、(2)、(3)の1項目も当てはまらない |

肝臓がんのステージ分類は1期から4期までの4段階に分けられており、数字が大きくなるに従いがんが進行していることを意味します。基本的にはがんの「大きさ」「個数」「脈管(血管や肝臓と胆のうを結ぶ胆管)への侵襲」により決められます。肝臓がんが、(1)直径2センチ以下である、(2)1個だけである、(3)血管侵襲(がんが血管の中に入り込んでいる状態)がない、という条件のうち、いくつ当てはまるかによって右表のように分類します。

ただし、いくつ当てはまるかどうかに関わらず、リンパ節転移や遠隔転移が見つかれば、4期に分類されます。4期の中でもリンパ節転移までのものは4a、遠隔転移のあるものは最も進行した4bに分類されます。

*3 セカンドオピニオン

医療の進歩とともに肝臓がんの治療方法も多様化してきており、 医師によって治療方法が異なることは珍しくありません。主治医の説明が不十分だったり納得できない場合は、他の医師の意見を聞くセカンドオピニオンを求めてください。

*4 肝臓がんの治療法

肝細胞がんの治療法には様々な治療法があります。そのなかで現在標準的治療法といわれるものは、肝切除術、経皮的局所壊死療法(ラジオ波焼灼療法、エタノール注入療法)、経動脈的治療(肝動脈塞栓術)です。患者さんの病状により、これらの治療法のほかに放射線治療や全身抗がん剤療法なども取り入れられることがあります。

肝切除術

がんを含む肝臓の一部を手術で切除する方法で、確実に病巣を摘出できます。しかし、肝臓がんを切除しても1年目には30パーセント、2年目は50パーセント、5年目で80パーセントが再発します。

肝臓がんの8割近くは肝硬変を経て発症するため、手術自体ができない肝臓がんの患者さんも少なくありません。炎症が進んで肝機能が著しく衰える肝硬変の場合、手術をすると肝不全を起こしやすく、危険性が高くなるからです。

ラジオ波焼灼療法

特殊な針をがんに刺し入れし、高周波電流を使ってがんを焼き切る方法です。局所麻酔で皮膚に小さくメスを入れて、超音波画像で監視しながら、電極を肝臓がんの部分まで刺して、ラジオ波を流します。1回で3センチの腫瘍を壊すことができます。エタノール注入療法と同じように皮膚を通して行う治療法ですが、エタノール注入療法に比べて腫瘍をより確実に壊すことができるので、治療回数が少なくてすみます。ただし、腫瘍の部位が太い血管のそばだと、熱が行き届かずに治療が不十分になることがあります。

エタノール注入療法

超音波画像で監視しながら注射針を腫瘍内に差し込み、エタノール(アルコール)を直接注入してがん細胞を殺す方法です。この処置は1週間に1~2回行われます。体への負担が少なく、肝臓にあまり余力(予備能)のない人でも用いることができますが、ラジオ波焼灼療法に比べて腫瘍を壊す確実性に欠けるために3~6回繰り返すことが必要です。

肝動脈塞栓術

腫瘍につながる血管にカテーテルを差し込んで抗がん剤、リピオドールという薬剤、血管を塞栓するスポンジを注入します。一時的に血管をふさいで抗がん剤を閉じ込めることによってがん細胞を兵糧攻めにして殺そうとするものです。抗がん剤はアントラサイクリン系の薬剤を用いますが、最も適切な薬剤は何か、どのくらいの量を使うのがよいかはまだわかっていません。

全身化学療法

抗がん剤を全身に投与してがん細胞を殺したり細胞分裂を停止させて細胞の増殖を停止させる治療法です。遠隔転移がある進行がんに用いられます。肝臓がんでは標準的な治療法はまだ確立していません。

*5 再発肝臓がんに対する治療法

肝臓がんの再発時の治療法は、再発部位が肝臓内ならば部分肝切除や肝動脈塞栓術、ラジオ波焼灼療法、エタノール注入療法などが病状に応じて行われます。リンパ節転移や遠隔転移が見られる場合、これらに対する治療法は確立していません。全身抗がん剤などが試みられます。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法