進行別 がん標準治療 手術、経皮的局所療法、肝動脈塞栓が治療の3本柱

1期の標準治療

手術、経皮的局所療法のどちらがいいかはまだ不明

肝臓がんは、(1)がんの大きさが2センチ以下、(2)個数が1個、(3)脈管侵襲がない、というのが1期です。

現在は、「まだ、手術がいいのか経皮的局所療法がいいのか、決着が付いていない状態」だと言います。経皮的局所療法には、体の外からがんに針を刺してエタノールを注入してがんを殺すエタノール注入療法やラジオ波でがんを焼き殺すラジオ波焼灼療法などがあります。

手術と経皮的局所療法、どちらがより優れているのか、これを科学的に判断するためには、一定の計画に基づいて治療し、両者の治療成績を比較する臨床試験を行う必要があります。これがまだできていないのが、現状なのです。

科学的レベルは低くなりますが、過去に遡って治療成績を比較することは可能です。これだと、手術の5年生存率は55パーセント、エタノール注入療法は42パーセント、肝動脈塞栓は22パーセントとなっています。この数字だけをみると、手術が一番優れているように見えます。しかし、「肝臓がんの進行度は同じぐらいでも、手術ができた人は肝臓に余力がある人が多いのです。つまりそれだけ条件がいい人なので、単純には5年生存率で比較できないのです」と高山さんは指摘しています。

そのため、現在は両者のメリット、デメリットを説明、理解していただいた上で、患者さん自身に治療法を選択してもらっているそうです。

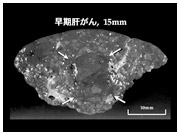

大きさ15ミリほどの早期肝がん

手術

確実に除去。しかし合併症の危険も

肝臓は、左右二つの葉から構成されていますが、さらに門脈から枝分かれした血管の支配領域によって8分割することができます。これを区域といいます。1期の場合、がんをこの区域ごと切除する「区域切除術」、さらにがんが小さければがんの部分だけを切除する「腫瘍核出術」が行われます。腫瘍核出術の場合は、がんの周囲に最低5ミリほどの安全域をとってがんを局所的に切除しま���。「5~6センチぐらいあるがんでも、肝臓の予備能力が低くて区域切除術もできないような場合には、腫瘍核出術を行うこともある」そうです。

手術は、何といってもがんを確実に取り除くことができるのが長所です。ただ、手術には次のような合併症の危険があります。

肝臓がんの切除手術。

昔に比べて出血量が激減した

近年、手術方法の改良などにより手術死亡が非常に少なくなった

●後出血

切除した部分に後から出血が起こり、再手術を行わなければならないことがあります。しかし、高山さんによると「昔は5~6パーセント、こういう再手術があったのですが、今はほとんどなくなりました。おそらく、1パーセントにもならないでしょう」といいます。これは、切除した部位をフィブリン糊で固めることができるようになったことが大きいそうです。

●胆汁漏

文字通り、肝臓を切った面から胆汁が漏れてしまう状態です。「小さい漏れも含めると10パーセントぐらいに生じます。しかし、たいていは自然に止まるものです。2~3パーセントは漏れっぱなしになるので、こういう場合は再手術が必要」だそうです。もっとも、高山さん自身は再手術の経験はないそうです。

安全になった要因に、出血量の減少

●肝不全

肝臓が満足に機能しなくなった状態で、死につながる深刻な事態です。80年代には約10パーセント、90年代になっても5パーセントと高い頻度で起きていましたが、現在は全国平均でも1パーセントと激減しています。それだけ、肝臓がん手術が安全に行えるようになったのです。

これは、手術方法の改良と出血の減少によるところが大きいと、高山さんは指摘しています。「20年前には、肝臓がんの手術が行われることは極めて稀で、大学病院でも年間5例程度だった」といいます。

肝臓は血液が豊富な臓器です。肝臓がんの手術を行うと、5~6000cc出血するのが当たり前でした。これは、ほとんど成人の全血液量に相当します。それを輸血で補充していたわけですから、ほぼ全部の血液を取り替えるのに等しい状況だったのです。しかし、現在は全国平均でも手術時の出血量は1000ccほどだそうです。実は、これは手術法の改良によって実現されたことなのです。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法