進行別 がん標準治療 手術、経皮的局所療法、肝動脈塞栓が治療の3本柱

肝機能が悪い場合は肝移植も

肝動脈塞栓は、1時間ほどで終わるそうです。治療後は38度から40度の高熱が2~3日続きますが、たいていは1週間ほどで熱がひくそうです。入院期間も1週間ぐらいになっています。

「1回の治療だけで、がんが死滅することは少ないので、数回繰り返すのが基本です」と高山さん。ただ、きつい治療なので最低1カ月は間をあけて行うそうです。こうして、がんが壊死するか、効果がなくなるまで治療が繰り返されます。実際には、肝動脈塞栓ができるのも、総ビリルビン値が3ミリグラム未満までです。肝機能がこれ以上低下すると、肝動脈塞栓も行えなくなります。あるいは、繰り返し治療を行ううちに、がんがバイパスからの栄養を受けるようになり、兵糧攻めの効果が失われることもあります。

従来、肝動脈塞栓の適応にならないほど肝臓の機能が低下してしまうと、治療の方法はないとされていました。しかし、最近はこうした肝機能の悪い人に対して、肝移植も試みられています。

再発時の治療

再発するたびにがんは多発していく

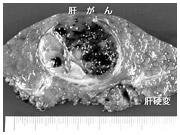

肝臓がんは、ウイルス性肝炎による慢性肝炎や肝硬変を母地に起こるがんです。つまり、治療をしてもがんを発生しやすい母地はそのままなので、再発が多いのも一つの特徴です。

肝臓がんの多くは、

慢性肝炎、肝硬変を母地に起こってくる

高山さんによると、「手術例でも、1年以内に25~30パーセント、5年以内に70~80パーセントが再発しています。経皮的局所療法では、再発率はもっと高くなります」。

逆にいえば、手術ができた人でも、5年たって再発がない人はわずか20~30パーセントに過ぎないのです。

こうした場合、単発、つまり1個だけ肝臓にがんが再発したケースならば、再手術も可能だそうです。しかし、再発の場合、3~4個まとめて出てくるのが一般的。手術ができるのは、せいぜい3個までです。「技術的には、10個取ることもできますが、こういうケースはまたすぐにがんが出てきてしまうのです」と高山さんは語っています。そして、再発するたびに、がんは多発していくのが普通です。

3センチ3個以下のがんであれば、エタノール注入療法やラジオ波焼灼療法でつぶすことも可能です。したがって、再発でもこの範囲であれば、手術か経皮的局所療法、それ以上になると肝動脈塞栓を行うというのが、高山さんの基本的な方針です。肝臓がんに直接動脈から抗がん剤を入れる方法もありますが、「あまり効果は高くなく、塞栓より落ちるのが現状」だそうです。

4期の標準治療

転移したら、治療は行わないのが基本

前記の三つの条件のどれにも当てはまらない、あるいは離れた臓器に転移を起こしたのが4期です。「肝臓がんの場合、肺、副腎、骨、脳、とりわけ肺に転移が多い」と言います。

とくに肝臓の外に多発性の再発がんがみられた場合には、治療は行わないのが基本だそうです。「4期でも、がんが肝臓内にとどまっていれば肝動脈塞栓が適応できます。しかし、遠隔転移となると全身的な効果が得られる化学療法になります。ところが、肝臓がんは抗がん剤がほとんど効かないがんなのです。肝臓がんの場合、末期になるまでほとんど症状がありません。食べることもできるし、歩くこともできるし、歩くこともできる。そこに効果のあまり期待できない抗がん剤を投与して、副作用で苦しむよりは何もしないほうが患者さんにとってはメリットが大きいと、考えられているのです」と高山さん。

免疫療法なども、手術後の補助療法として行えば、再発率を10パーセントほど下げることができますが、全身療法として行っても効果は期待できないそうです。

こうした現状からみても、早期発見早期治療、そして再発の制御が、肝臓がん治療の課題となっているのです。「早期がんは1期に相当するので手術後の5年生存率は90パーセントと大変良好です。しかし、同じ1期のがんの中にも5年生存率が60パーセントに到達しないものもあります。どうも1期に相当するがんにも、二つのタイプがあるらしいのです。これを解明していくのも一つの課題です。さらに、今レチノイドやインターフェロンの臨床試験が行われていますが、再発をいかに制御するかがこれからのテーマです」と高山さんは語っています。

肝移植

肝移植の手術適応は、基本的に肝不全の人です。肝不全で総ビリルビン値が5ミリグラムを超えると、救命は難しいのですが、これが肝臓の移植で救命の道が開かれたのです。肝臓がんの場合、ミラノ基準(がんは単発で5cm以下、もしくは3個以下で3cm以下、さらに血管に入り込んでなく、肝臓外に転移がない)がよい適応と言われ、この場合肝移植を行うと、5年生存率は75パーセントにのぼったという報告もあります。

つまり、肝移植は肝臓がんが末期で治療法が他にないときに行われるのではなく、肝不全で治療ができない場合に適応となる治療法なのです。先ほどのミラノ基準を超えた場合、肝移植による5年生存率は30~40パーセントというデータもあるそうです。

日本では1988年に最初の肝移植が行われ、現在まで16年間で約2500例に肝移植が行われています。日本では脳死ドナー(臓器提供者)が少ないため、その多くが生体肝移植です。うち肝臓がんの患者さんは、1割ぐらいだそうです。移植後は、拒絶反応を抑えるために免疫抑制剤を使うので、再発がしやすくなる傾向はあるそうです。

集中的に行わないと難しい治療です。治療陣を集中化したセンター方式が望ましいのでは」と高山さんは語っています。肝動脈塞栓は、いわば肝臓がん治療の最後の切り札。それもできないほど肝臓の働きが低下した人にとっては、肝移植は新たな希望と言えそうです。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法