肝細胞がん薬物療法最前線 進行期でも治療法の組合せで治癒を狙える可能性が!

新しい治療の流れ「ABCコンバージョン」とは?!

ここからは、中期と進行期を分けず、切除不能肝細胞がんという大きな括りで話を展開していく。というのも、工藤さんは現在、病期の枠を超えて、新たな治療法を開発しているからだ。

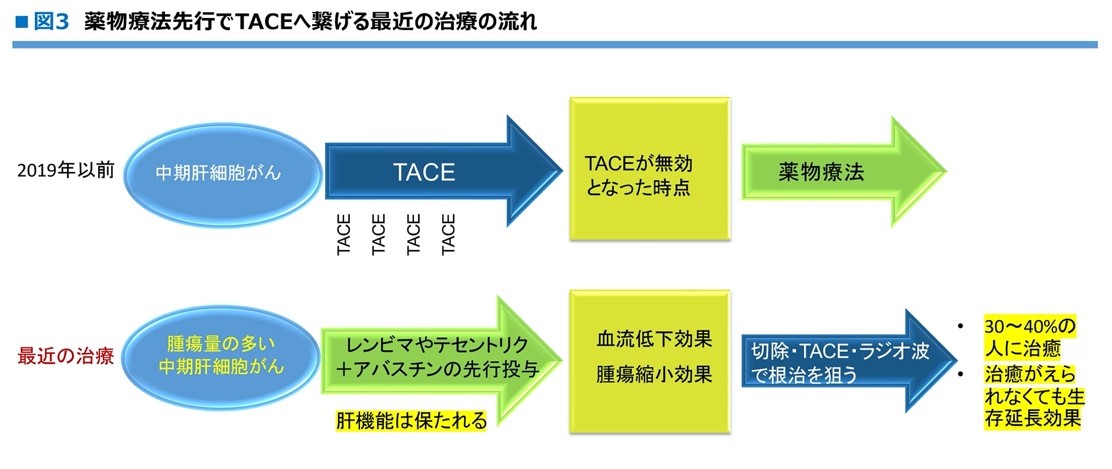

「テセントリク+アバスチン」は進行期だけでなく中期にも入れていけるのではないか。はたまた、中期に広く浸透した「レンビマ先行投与+TACE」は進行期にも活用できるのではないか、といった試みだ。

すでに中期で、「テセントリク+アバスチン」を基本にして、そこにラジオ波焼灼療術や手術、TACEといった局所治療をタイミングを見て加えていく治療法を確立し、「ABCコンバージョン」と名付けた(アテゾリズマブ+ベバシズマブ+キュラティブの頭文字)。

「テセントリク+アバスチンは腫瘍縮小効果がとても高く、中期肝がんでは、30%以上の縮小効果を示す人が44%もいるのです。ほぼ2人に1人は30%以上の腫瘍縮小効果を得られるので、縮小した時点ですかさず局所治療を入れて治癒を目指すというわけです」

実際、ABCコンバージョンを受けて治癒し、薬物療法終了、腫瘍マーカーもすべて正常になった人も多数現れているそうだ。そして、近畿大学病院での新しい流れとして、中期で「レンビマ先行投与+TACE」だけでなく、ABCコンバージョンに期待して「テセントリク+アバスチン」を選択する患者さんが増えてきているという(図3)。

さらに今後は、ABCコンバージョンを進行肝細胞がんにも展開していく予定とのことだ。

「進行期はすでに遠隔転移や脈管浸潤があるわけですが、あくまでも予後を左右するのは肝内病変の制御です。テセントリク+アバスチンで肝内の腫瘍を縮小して、最良のタイミングで局所治療を加えることができたら、腫瘍の抗原がたくさん放出されて、より免疫療法が効きやすい環境になるのです。そのときの局所治療は、やはりレンビマ先行投与+TACEが望ましいと思っています。また、この時点ですべての腫瘍を塞栓する必要もないと考えています。局所治療後も免疫療法を続けたら、免疫療法の効果が上がりますから。そう考えると、将来的には進行期の治癒も夢ではなくなると思います」

ABCコンバージョンの一環ではあるが、工藤さんはこの治療法を「ABCレンTACEサンドイッチ療法」と名付けた。「テセントリク+アバスチン」で「レンビマ先行投与+TACE」を挟み込むという意味だ。

「どちらかの治療法を選ぶのではなく、すべての治療法のいいとこ取りです。治療法は相対するものではなく、相補うものです」と工藤さんは強調した。

大切なのは、局所療法に切り替えるタイミング

腫瘍量が多い場合は、まず薬物療法で腫瘍を縮小し、そこに絶妙のタイミングで局所治療を施す。これが、工藤さんの一貫した考え方だ。

「薬物療法が効いている間はその薬剤を続けるというのが他のがんでは常識になっています���、肝細胞がんに関してはそれは違うと思っています」と語り、さらに続けた。

「18年間一般病院に籍を置き、あらゆる局所治療を行ってきたからわかるのですが、やはり治癒を目指すには局所治療が必須です。そのタイミングは薬物療法が効いている、まさにそのときなのです。腫瘍が縮小状態にあるときにすかさず局所治療を行い、治癒を狙う。中期はもちろん、今後は進行期においても、免疫療法をうまく組み合わせれば、治癒も見据えていけるようになるでしょう。大切なことは、薬物療法が効いている間に局所治療にスイッチするタイミングの見極めと決断です」

初の抗CTLA-4抗体の登場に期待

ここ数年、大きな進化を遂げている肝細胞がんの薬物療法。実は、さらなる免疫チェックポイント阻害薬を含む併用療法が、来年あたり加わる予定だ。

切除不能肝細胞がんに対する抗PD-L1抗体イミフィンジ(一般名デュルバルマブ)+抗CTLA-4抗体トレメリムマブ(日本未承認)併用療法。初めての免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法だ。

臨床試験が始まった時点では、テセントリク+アバスチンがまだ標準治療ではなかったので、比較対象はネクサバールだが、その比較試験で明らかな有効性が確認され、今年1月のASCO GI 2022で発表された。

「両方ともネクサバールに対して比較した成績なので単純に優劣を比較することはできませんが、現時点ではデータを見る限り、奏効率、腫瘍縮小効果、死亡リスク低減効果(ハザード比)ともに、テセントリク+アバスチンのほうが上であること、かつ、起こり得る免疫関連有害事象を考え合わせると、まずはテセントリク+アバスチンから始めるほうがいいと思っています」と工藤さん。

抗CTLA-4抗体は、抗体薬の中では有害事象が強めと考えられるからだ。とはいえ、抗CTLA-4抗体が新たに加わることで、これまで何をしても効果が現れなかった人に、驚くような効果を見せることも大いに期待できる。

「実際に、臨床試験に参加した患者さんで、肺転移も脈管浸潤もすべて消えた人がいました」と工藤さん。免疫チェックポイント阻害薬はこれまでの薬剤とは機序が全く違うため、そうした「逆転ホームラン」が起こり得るのだ。

「まだ承認申請したところなので、実際に登場するのは来年以降だと思いますが、使えるようになったら、患者さんの状態が許す限り、タイミングを見て1度は抗CTLA-4抗体の入ったこの治療薬を治療体系の中に組み入れたいと思っています。効果ある人には長期間に渡って非常に効く薬。進行期からの治癒も射程圏に入る力を秘めています」

2018年に始まった肝細胞がん薬物療法の進化は、2020年の免疫療法の登場で加速した。近い将来、抗CTLA-4抗体が加わることで、さらなる進化の期待がかかる。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法