肺がんの新しい遺伝子検査。どうやって調べるの?

10年前の標本でも診断可能

現在、ALKの診断の95%はFISH法か免疫染色法で行われている。採取されたがん組織のほとんどは、通常の病理診断用にホルマリンで固定し、パラフィンブロックで保存されているが、どちらの方法もこの保存検体を使って行えるためだ。 保存検体が使えるのは、患者さんにとって非常にありがたい。再び生検を行わなくてもいいからだ。

竹内さんはいう。

「手術後10年間は大丈夫だったが、再発してしまった。その再発が体の深いところなので、もう1度組織をとることはできない。このような場合でも、10年前のパラフィンブロックを使い診断できます」

検査を行うのは医療機関の病理検査室か、医療機関が外注した検査会社だが、いずれの場合も患者さんの検体は、基本的に保存してあるという。

一方、RT-PCR法では、ホルマリンで固定した検体は使えない。固定するとRNAがズタズタに切れてしまい感度が落ちてしまうためだ。「RT-PCR法では、喀痰検査などで採取した検体や、凍結保存した組織などを使います。要は、検体によって診断法を使い分けるわけです」

高感度免疫染色法の開発

免疫染色法について、もう少し説明しておこう。

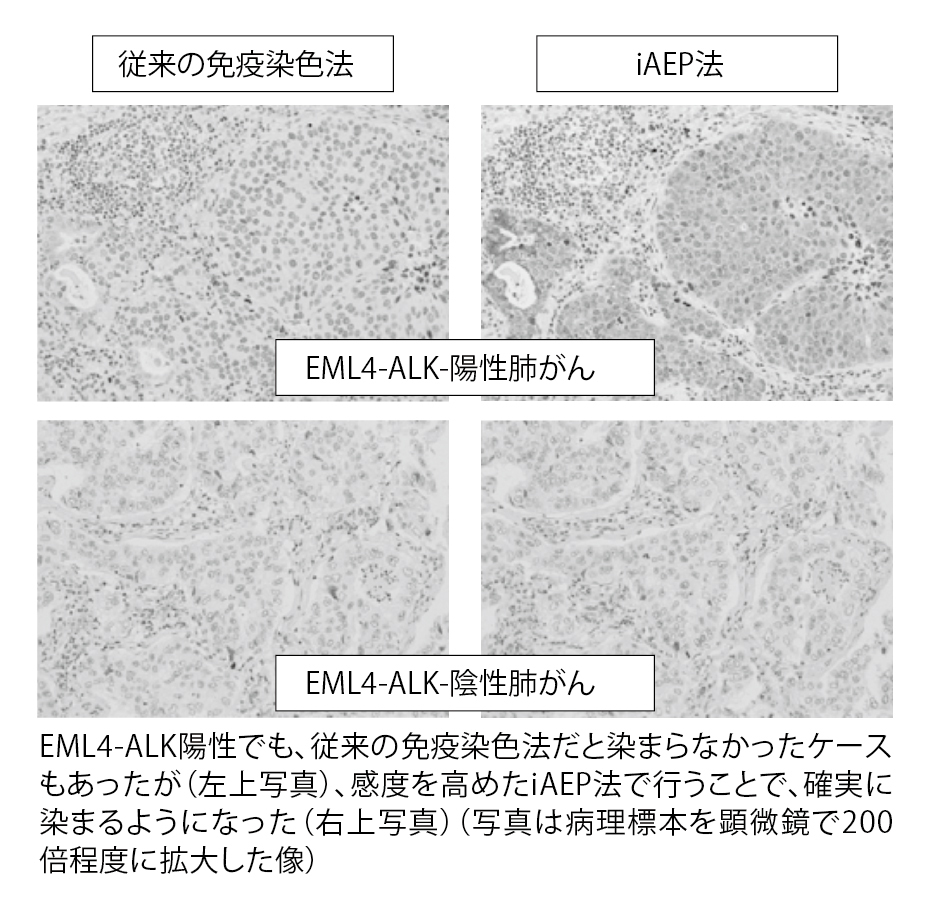

最初に見つかったALK融合遺伝子は、1994年、悪性リンパ腫におけるNPM-ALKだった。このとき、ALKタンパクに対する抗体がつくられ、ALK融合タンパクがあると茶色く染まる免疫染色法が可能となった。ところが、同じ抗体を使っても肺がんのEML4-ALK融合タンパクは染まらないケースがあったのだ。

「悪性リンパ腫のNPM-A LK融合タンパクに比べ、肺がんのEML4-ALK融合タンパクは、がん細胞内における量が少なかったんです。そこで、少ない量でも検出できるよう免疫染色の感度を高めました。ALKタンパクにくっつく抗体をがん組織にかけた後、その抗体にくっつく酵素が多くなるようにしたのです。酵素がある場所に色素をかけるとがんは茶色く染まります��つまり、1つのAL Kタンパクにくっつく酵素の数を増やすことで、少ないALKでも濃く発色することに成功したんです。これがiAEP法です」(写真4)

竹内さんが開発した高感度免疫染色法である「iAEP法」は、すでに診断キットとして商品化され一般病院や検査センターでも使われている。現在、体外診断薬としての承認に向けて準備中だ。

精度はどの診断法でも高い

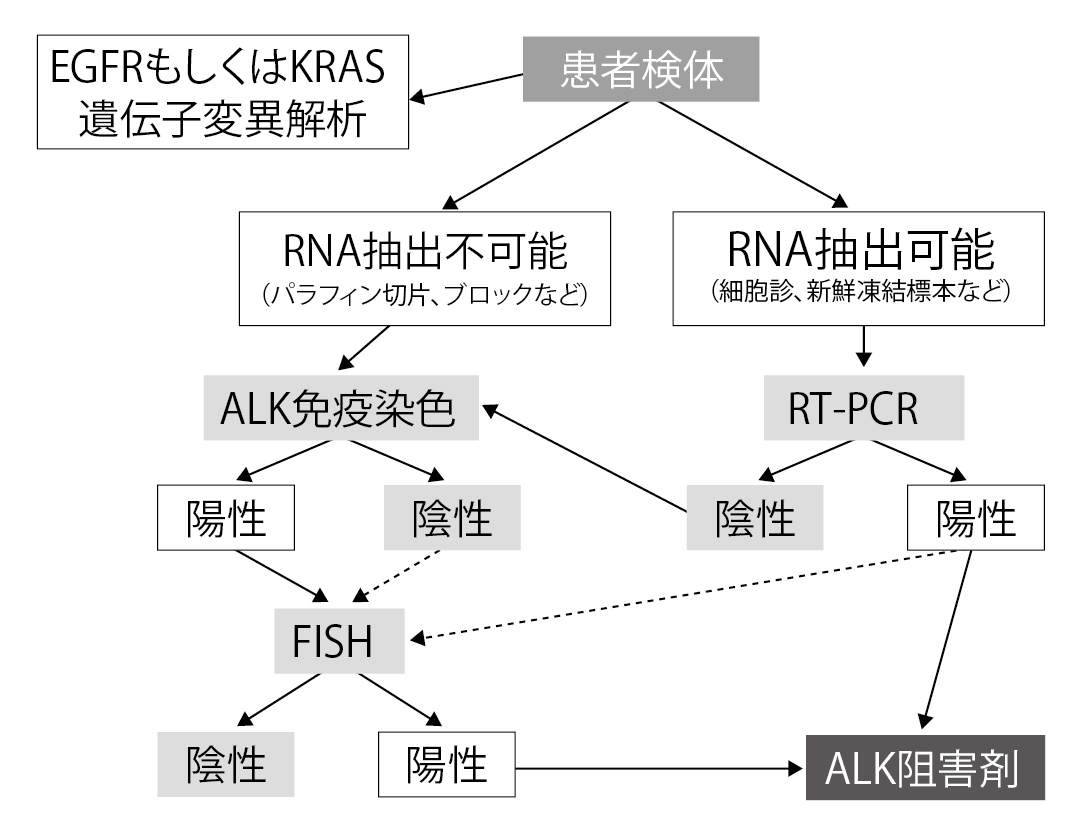

日本肺癌学会が作成した「肺癌患者におけるALK遺伝子検査の手引き」では、2つ以上の方法によって診断するよう勧めている(図5)。

「初期の研究結果をもとにしているためでしょう。今は当初よりも精度があがり、どの方法でも結果に大差ないと思いますね。とはいえ、検査や診断を担当する人の習熟度で違いはありますし、そもそも100%の確度を持つ診断法は存在しません。

ALK陽性肺がんは比較的まれなので、今のところは念のため、2つ以上の方法で行うことを推奨しているということです」

現状では、最初に最も簡単で安価な免疫染色法を行い、陽性ならばFISH法で再確認するのが多くのパターン。検体によっては、RT-PCR法を行うこともある。

費用は免疫染色法が1番安く、患者さん自身の負担としては1万円~1万5000円くらい、FISH法とRT- PCR法がそれよりも高いくらい、というのが相場だ(ただし、まだ全ての検査が保険診療で認められていないため、正確には定まっていない)。

検査にかかる時間は、「すでに病理切片がある場合、免疫染色法で数時間。RT-PCR法で5時間程度。FISH法で2日間くらい」。ただし、検査会社に依頼している場合、主治医に結果が戻るまで1週間程は見たほうがよいそうだ。

現在ではEML4-ALK融合遺伝子についての情報が行きわたり、主治医が自発的に検査を検査会社などにオーダーすることも多くなったが、検査が行われているかどうか、どういう方法で行われたか、行われていればその結果を、患者さん自身が主治医に確認してみてもよいだろう。

遺伝子発見から新薬誕生も

竹内さんが率いる分子標的病理プロジェクトは、肺がんにおいて細胞を活性化させるチロシンキナーゼ部分がAL Kではなく、RETやROS 1である新たな融合遺伝子を発見し、今年2月に報告を行った。つまり、これらが陽性である患者さんにはRETやROS1を抑える薬を使うという新たな治療選択が生まれたのだ。

「今では、EGFR遺伝子変異陰性、ALK融合遺伝子陰性という結果が出ると、私が『RETやROS1融合遺伝子も調べますか?』と主治医に確認するケースも増えています」

もし陽性であれば、効くかもしれない薬を試す機会が得られる。

「ザーコリはROS1融合遺伝子にも効くといわれ、米国ではすでに有望な結果が出ています。RET融合遺伝子に効くと考えられるのは、たとえば腎がんに多く使われるネクサバール(*)です。がん研有明病院でも、小規模の臨床試験を開始しました」

個別化医療が進む肺がん治療。がんを引き起こす融合遺伝子が新たに発見されれば、その働きを抑える画期的な新薬が生まれる可能性は高い。1人ひとりのがんにあった治療を行うオーダーメイド治療が、もうそこまで来ているといえそうだ。

*ネクサバール=一般名ソラフェニブ

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで