遺伝子変異を調べることから始まる肺がんの最新治療

EGFR遺伝子変異があるとがん細胞が増殖する

順天堂大学医学部呼吸器内科

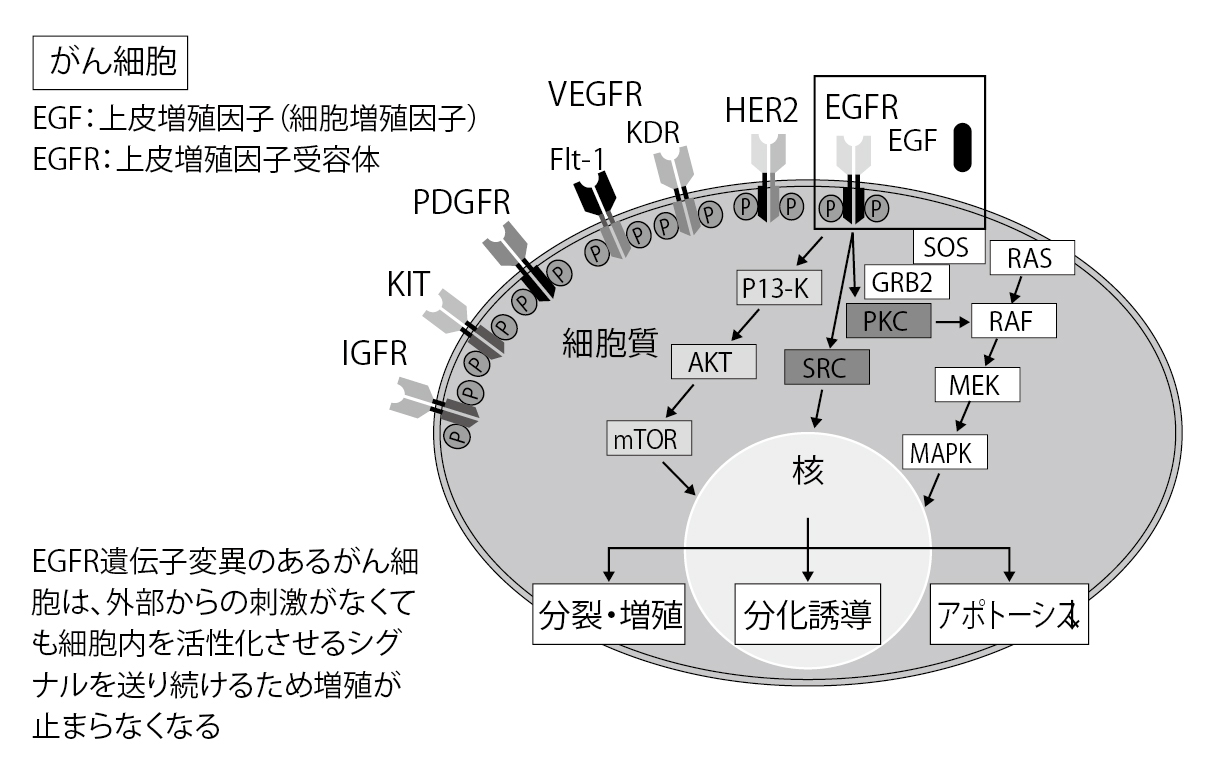

EGFRは「上皮増殖因子受容体」と呼ばれる受容体で、がん細胞の表面に出ているアンテナのようなものだ。通常は、このアンテナに細胞増殖因子が結合すると、アンテナの根元から細胞内の核に向けて、「細胞を増殖せよ」とのシグナルが送られ、がん細胞が増殖する(図3)。

ところが、EGFR遺伝子に変異があると、細胞増殖因子が結合しなくても、「細胞を増殖せよ」のシグナルが、自動的にどんどん送られてしまう。そのため、この遺伝子変異があるだけで、肺がんが発症してしまうのである。

「イレッサやタルセバは、細胞内でEGFRの根元部分に結合し、シグナルが送られないようにします。それによって、がんの増殖を抑えるわけです。このような働きをする薬を、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬と呼んでいます」

イレッサとタルセバは、効果の点でいくつか相違点があり、どのような病気に使えるかを示した保険診療上の「適応」にも、次のような違いがある。

イレッサの適応は「EGF R遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん」だが、タルセバの適応は「がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺がん」となっているのだ。

つまり、タルセバはEGF R遺伝子変異検査の結果に関わらず使用できる。EGFR遺伝子変異がない人にも効くという研究結果が報告されているためだ。

「タルセバはEGFR遺伝子変異に関わらず使えるため、EGFR遺伝子変異がない患者さんにも使用することがあります。たとえば、白血球が下がって抗がん剤治療に耐えられないような場合、タルセバに変えることがあります。タルセバは副作用の種類が異なり、白血球が下がらないので、治療を続けられたりするのです」

また、EGFR遺伝子変異がない患者さんでも、非喫煙者やあまり喫煙していない人だと、タルセバが効きやすいという研究結果も報告されている(図4)。

| プラチナ併用化学療法 | EGFRチロシンキナーゼ阻害薬 | ||

| エルロチニブ | ゲフィチニブ | ||

| 投与経路 | 静脈投与 | 経口 | 経口 |

| 投与サイクル | 3週毎 | 毎日 | 毎日 |

| 主な副作用 1) | 血液毒性、脱毛 悪心・嘔吐 | 皮疹、消化器症状 | 皮疹、消化器症状 |

| 剤 型 | 注射 | 錠剤(25mg、100mg、150mg) | 錠剤(250mg錠) |

| 適応 2) | 非小細胞肺がん | がん化学療法施行後に増悪した 非小細胞肺がん | EGFR遺伝子変異陽性の 非小細胞肺がん |

2) 2012年9月現在の情報です

イレッサで耐性ができタルセバに変えることも

イレッサやタルセバを長く使っていると、耐性*ができ、1年くらいで効きが悪くなることが多い。耐性変異を持つ細胞が増えてくるのだ。

「耐性変異を持つ細胞は最初からわずかにあり、それが生き残って増殖するため、耐性ができるとする説があります」

タルセバは1次治療では使えないため、まずイレッサが使われることが多い。それで耐性ができた場合には、2次治療としてタルセバが使われることがある。

「同じEGFRチロシンキナーゼ阻害薬ですが、イレッサが効かなくなった患者さんに、タルセバが効くことがあるのです。これは、タルセバのほうが、血中濃度を高くできるためだと考えらます」

イレッサとタルセバは、用量の決め方が異なっていて、同じ1日量を投与しても、薬剤の血中濃度はタルセバのほうが3倍も高くなるという。

「イレッサで耐性ができたとき、タルセバへの切り替えが有効とされています。そういう研究報告も多いですし、実際によく行われています」

このように2種類のEGF Rチロシンキナーゼ阻害薬があることで、治療期間を延長できる可能性があるわけだ。

*耐性=薬剤を継続して投与しているウチに、効果が低下していく現象。薬剤耐性

間質性肺炎と皮膚障害に注意

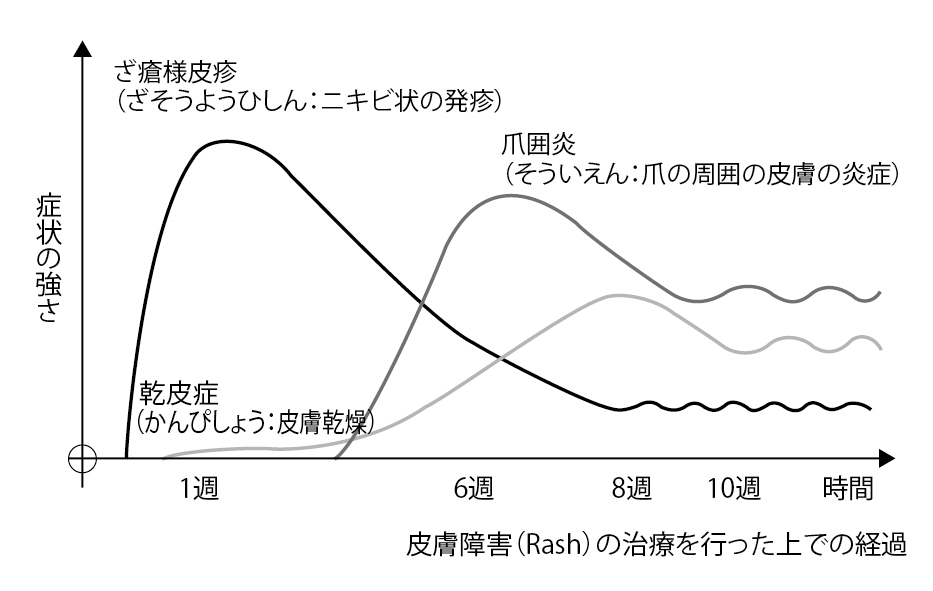

通常、ざ瘡様皮疹は治療開始後2~4週間以内に増悪しやすく、乾皮症(皮膚乾燥)は1~2カ月後に発症しやすいとされています。また爪囲炎は通常、投与開始後4~8週間までに増悪することは少ないとされています

イレッサ、タルセバといったEGFRチロシンキナーゼ阻害薬では、注意しなければいけない副作用がある。

1つは間質性肺炎で、発症するのは4~5%と多くはないが、治療が遅れると死亡することもある怖い副作用だ。

間質性肺炎を起こしやすいのは、もともと間質性肺炎がある人、全身状態がよくない人、放射線照射の経験がある人、喫煙者だという。

「危険な副作用ですが、早く気づき、早く投与をやめ、早くステロイド治療を始めれば、救命することは可能です」

また、発症頻度が高く患者さんにとってつらい副作用が皮膚症状だ。皮膚の乾燥、発疹、爪囲炎などが起こる。

「皮膚にもEGFRがあるために起こる副作用で、副作用が出る人ほど薬がよく効くと言われています。皮膚科と連携しながら対処していくことが勧められます」

治療には保湿剤とステロイド外用剤が使われる。皮膚科医の指導で治療することにより、効果的に症状を抑え込むことができる。(図5)

タルセバの最新データに期待

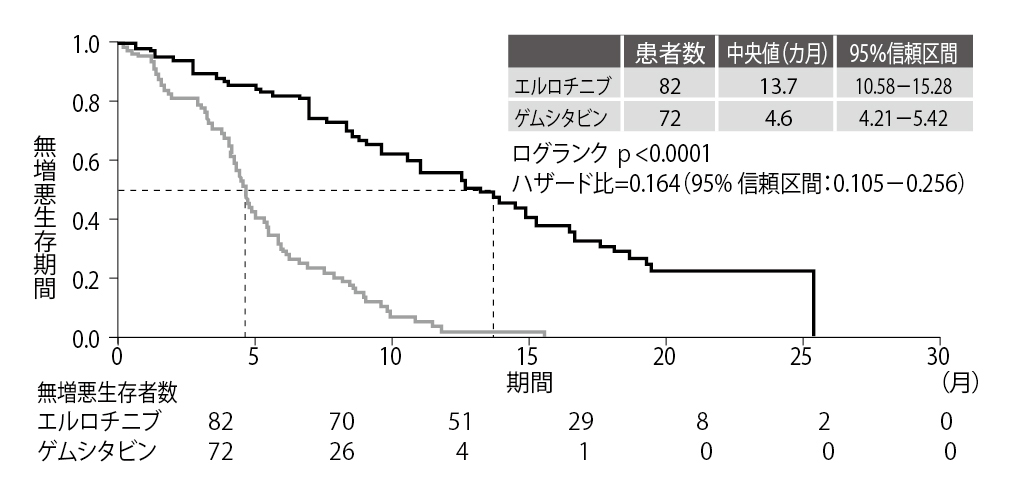

タルセバの臨床試験で興味深いデータが報告されている。前述したように、現在日本では、タルセバは2次治療以降に使われているが、1次治療における抗がん剤(パラプラチン*+ジェムザール*)との比較試験が行われている。

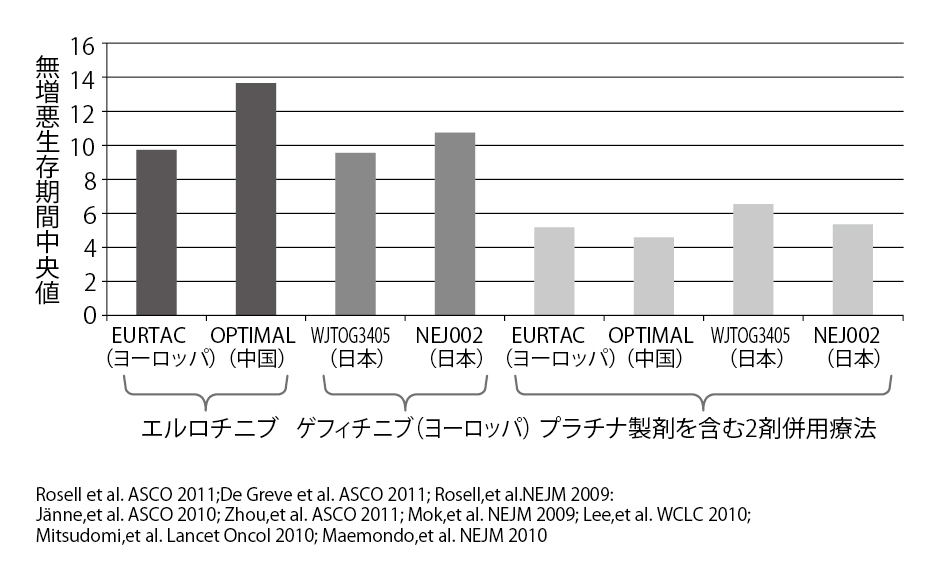

中国で行われたこのOPT IMAL試験(多施設共同第3相試験)の無増悪生存期間(がんが増悪するまでの期間)中央値は、タルセバ群が13.7カ月、抗がん剤群が4.6カ月だった(図6)。

同様の比較試験が、ヨーロッパでも行われている。

「OPTIMAL試験の13.7カ月という無増悪生存期間は驚きです。日本で行われたイレッサの臨床試験でも、10カ月程度でした(図7)。この2つの数値を直接比較することはできませんが、1次治療でのタルセバの使用に、大きな期待がかけられていることは間違いないでしょう」

この結果は、肺がんの分子標的治療に大きな変化をもたらす可能性がありそうだ。

*パラプラチン=一般名カルボプラチン *ジェムザール=一般名ゲムシタビン

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで