認知症等の機能評価を行い高齢者個々に合った肺がん治療を

分子標的薬が標準治療になる可能性も

小細胞がんは肺がんのなかでは、治療が比較的難しいといわれますが、化学療法の効果は出やすく、PS3、4といった全身状態が悪い患者さんでも治療が可能です。副作用の軽減やQOL(生活の質)の維持を考え、現在では、カルボプラチンとエトポシドの2剤併用療法が高齢者の標準的な治療として認められています。

分子標的薬についても、高齢者は治療適応になります。

非小細胞がんの5~6割は腺がんで、そのうち4割はEGFR(上皮成長因子受容体)と呼ばれる遺伝子に変異がある患者さんで、イレッサ*、タルセバ*といった肺がん治療全般で標準の薬剤が有効です。血管新生阻害剤と呼ばれるタイプのアバスチン*という薬剤も、肺がんでの保険適用を得ており、日本では元気な高齢者に対して使われています。

ほかにも、ALK阻害剤と呼ばれるタイプの薬剤ザーコリ*が昨今注目されています。ただし、まだ高齢者に対するデータが少ないため、はっきりした評価は得られていません。しかし、イレッサやタルセバに比べ、副作用が少ないこともあり、近い将来、評価が定まれば期待できる治療薬です。

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ *タルセバ=一般名エルロチニブ *アバスチン=一般名べバシズマブ *ザーコリ=一般名クリゾチニブ

認知症の有無は重要なポイント

新しい治療法を開発するのと同時に、それらの治療適応を正確に評価していくことが、今後の高齢者の肺がん治療においては重要になると岡本さんは強調します。

「化学療法が行える条件は、全身状態を表すPS(非小細胞がんでは0~2*、小細胞がんは3*~4まで化学療法適応)や、肝機能や腎機能などの臓器機能、2カ月以上予後が見込める、本人の同意文書がある、認知症がないことなどとされています。なかでも、認知症があるかどうか見分けるのは、なかなか難しいのですが、重要なポイントです」

治療を始めてから認知症の症状が進み、治療が完遂できないばかりか、意識が混濁したり、幻覚や錯覚が出る「せん妄」が悪化し、医師も家族も後悔する病状になる場合が多々あるためです。

「ただ、認知症の評価については難しく、きちんとした評価がされていないのが現状でした。治療前に認知症の判断がつかない場合は入院して経過を見たり、精神科医との協力が必要になることもあります。つまり、主治医を含めた多職種によるチーム医療としての評価が重要です」

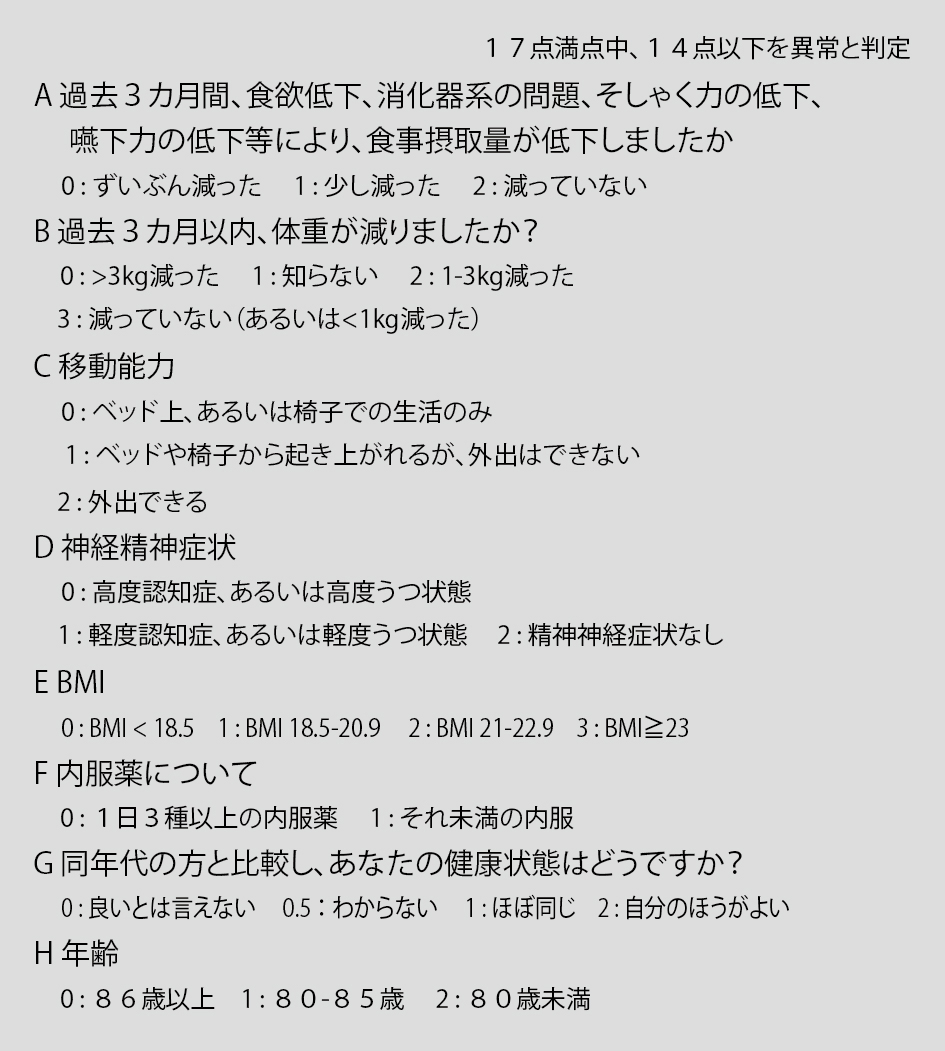

最近では、高齢者総合機能評価(CGA)という高齢者の生活機能を総合的に把握するツールも用いられ始めています。これは、栄養状態、精神機能、身体機能、社会・家族環境などを、各種スケールで評価するものです。ただし、項目が120もあり、評価に2時間近くかかるため、アメリカではこれを簡易化し、わずかな質問項目での評価を可能にするVES-13やG8という方法が考案されています。

岡本さんの施設でもG8を始めています(図5)。

*PS2=症状がある;歩行可能;身繕いは可能 : 覚醒時間の50%未満をベッドで過ごす

*PS3=症状がある ; 身繕いが制限される;覚醒時間の50%以上をベッドで過ごす

1人ひとりにあった治療を

岡本さんは、「G8のような高齢者の機能評価ツールを70歳以上の患者さんに実施し、試行錯誤を繰り返しながらサンプルを集積しています。これをもとに日本独自の基準を作りたいと考えています」と話します。また、とくに認知症については、「もの忘れスクリーニング」を併用しており、「将来的にはこれらを組み合わせ、各施設で役立つスケールに発展させたいです」としています。

高齢であるために、医師から治療の提案が控えられるなど、治療をきちんと受けられない高齢者がいる一方で、無理な治療により、副作用やQOLの低下に苦しんでいる高齢者もいるという現実も、まだまだ見られます。

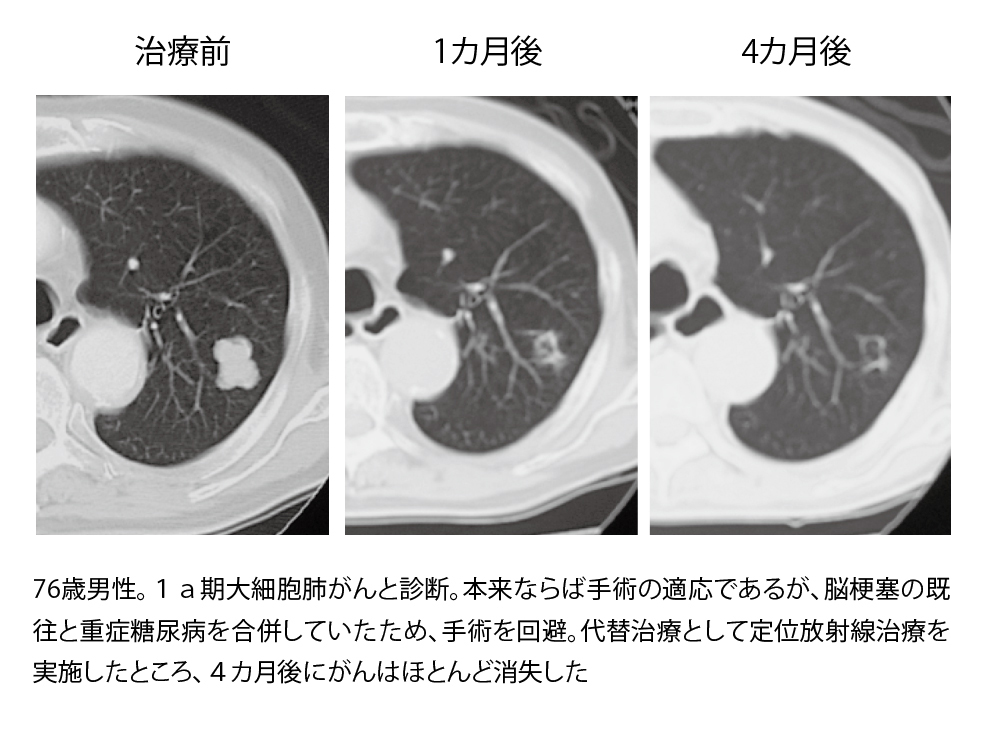

「考えられる治療がきちんとできるのかどうかをしっかり見極めて、そのような状況を回避していきたい」(図6)

このように、岡本さんは高齢者1人ひとりに合った適切な肺がん治療への展望を語っています。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで