肺がん手術のセルフケア 術後のつらさを軽減する方法がある! 手術が決まったらすぐ始めよう 術前の呼吸訓練で合併症を防ぎ、より早い回復を

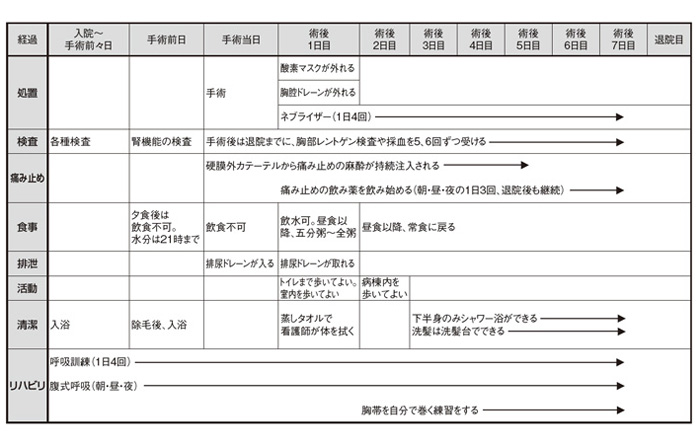

手術前々日に入院

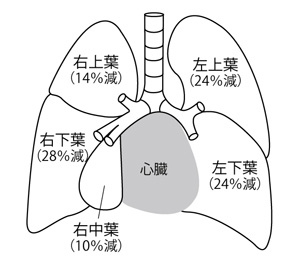

肺葉切除は、がんのできた肺葉を取る手術。切除する肺葉の容量によって、手術後の呼吸機能の低下具合は異なる

肺葉切除は、がんのできた肺葉を取る手術。切除する肺葉の容量によって、手術後の呼吸機能の低下具合は異なる肺がんの標準治療である胸腔鏡による肺葉切除(図5)+リンパ節郭清手術を例に、同センターでの具体的な術前・術後の経過をみてみよう(図6)。

入院は手術前々日の場合が多い。これは腎機能などの術前の検査に時間がかかるため。ただし、糖尿病があって血糖のコントロールが不良な人や抗凝固薬を使用している人は1週間ほど前に入院する。この間に、血糖のコントロールや薬の調整をしてから手術に臨む。

嗄声や肋間神経痛の副作用も

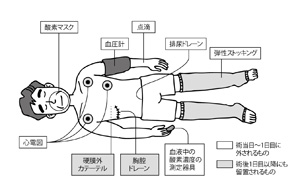

手術時間は3時間から3時間半ほど。術後はICU(集中治療室)に入り、点滴や心電図、血圧計、血中酸素濃度などの連続モニター管理下で全身状態の観察が行われる。

術後の合併症で起こりやすいのは、不整脈、出血、嗄声(かすれ声)、肋間神経痛など。

不整脈は、肺を手術するときに隣接する心臓に負担をかけて、生じることがある。

また、リンパ節郭清を行う際、リンパ節のすぐそばを走っている声帯運動を司る神経に触れる可能性があり、その結果、一時的な神経麻痺により声がかすれる嗄声が起こることがある。

普通はしばらくすると自然に治るので心配はいらないが、数カ月たっても元に戻らない場合、医師への相談が必要である。

肺葉切除の際、肋間神経の近くを操作するため、この神経を障害して術後、肋間神経痛に悩まされる人もいる。

「内服薬などでなるべく痛みを解消するようにしますが、強い痛みがある患者さんが数%おり、神経ブロックの治療を行うこともあります」

集中治療室から歩行訓練

術後は、ICUを経て、翌日の午前中に病棟に戻る。その際、背中から硬膜外カテーテルという細い管を通じて、痛み止めの局所麻酔薬が持続注入されている(図7)。

これは、術後の痛みを和らげるために体の一部分のみを無感覚にするもの。また、肺機能を正常に維持するための胸腔ドレーン(胸腔内の排液・排気を行うための管)も入っている(図8)。

排尿ドレーン(尿を排出するための管)は通常、術後1日目に病棟に戻る前に抜かれる。

胸腔ドレーンは術後2日目に、硬膜外カテーテルも痛みが強くなければ、4日目ぐらいには抜けるようになるという。

胸腔ドレーンからの排液管理に必要な器械と点滴バックを下げる棒が、カートに一緒にセットされている

胸腔ドレーンからの排液管理に必要な器械と点滴バックを下げる棒が、カートに一緒にセットされている手術翌日の朝からは飲水が可能になり、昼食から五分粥、2日目の昼食からは普通の食事になる。

術後はなるべく早い時期から歩き始める。肺炎などの合併症を防ぐ効果があるし、長時間寝ていることで起きる肺塞栓症(エコノミークラス症候群)の予防にもなるからだ。

最初は10mぐらい歩き、徐々に歩く距離を伸ばしていく。ふらつきがなければトイレまで自分で歩いて行くことができる。

「患者さんから『昨日手術したばかりなのに、もう動いていいんですか』と聞かれますが、立ったり歩いたりという運動は、腸の動きをよくしたり、横隔膜を下げることにより肺を膨らませるため、呼吸も十分にできるようになります。さまざまな合併症を予防しますし、『回復も早くなりますよ』とお話ししています」

入院中に手術前の生活になるべく早く近づけておくと、退院されてからの患者さんの生活がかなり楽になる。

「患者さんにとっては術後でつらい面もあるかと思いますが、無理のない範囲でがんばれるように支援しています。『苦しいからやらない』というのではなく、『ちょっと苦しいかもしれないけど、がんばろう』という気持ちをもっていただけるようにとかかわっています」

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策