肺がん患者さんの併存症の治療と、的確な治療選択で予後の向上を図る

<術後補助化学療法と分子標的薬>イレッサを補助療法に使う臨床試験も

病期ごとに5年生存率を見ると、いずれも手術をした場合で、Ⅰ(I)期で約80%、Ⅱ(II)期は60%、Ⅲ(III)A期は25%ほどで、Ⅲ(III)B期は15%。残念ながらⅣ(IV)期の5年生存はほとんど期待できない。しかし、Ⅳ(IV)期でも腺がんなら*イレッサが奏効するので、3年生存者も多くいる。中には6、7年というケースもあるという。

早期に見つかればⅢ(III)A期までは手術が適応される。Ⅰ(I)B期からⅢ(III)A期までは、手術後に再発予防として補助化学療法を行うのが標準だ。根治を求めるのが手術で、再発予防が抗がん薬による補助化学療法となる。手術の安全性を高めるために、術前補助化学療法を行って、がんを小さくしてから手術をするという方法もある。

2002年に世界に先駆けて日本で承認された分子標的薬のイレッサは肺がん治療に革新をもたらした。基本的には手術が出来ないⅣ(IV)期に用いられるが、イレッサが作用するEGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子に変異がある場合には、再発予防にも使えるのではということで、臨床試験が行われている。現在の術後の標準補助化学療法は*シスプラチンと*ナベルビンが使用されているが、それとイレッサの比較試験が行われているのだ。

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *ナベルビン=一般名ビノレルビン

<手術対象年齢>80代後半でも手術の対象

患者さんの高齢化が進む中で、根治を目指すための手術は何歳くらいまで可能なのだろうか。

「当院では85歳でも手術をしています。87~88歳も珍しくありません。生物学的な年齢ではなく、全身状態(PS)が大切です。80歳で手術を躊躇する時代ではありません」

しかし、併存症が重篤であったり、心機能が悪い、呼吸機能が悪いなどということがあると手術はできない。その場合は、放射線療法や、陽子線・重粒子線療法などを勧めることもあるが、Ⅱ(II)期、Ⅲ(III)期になるとリンパ節転移があって根治的な治療が難しいこともある。

「手術は原発巣を取ってリンパ節郭清もできますが、放射線は照射したところにしか効かないので、再発が多く起こります。照射域を広く取ると肺炎などの副作用が起きてしまいます」

<期待される新薬>免疫チェックポイント阻害薬

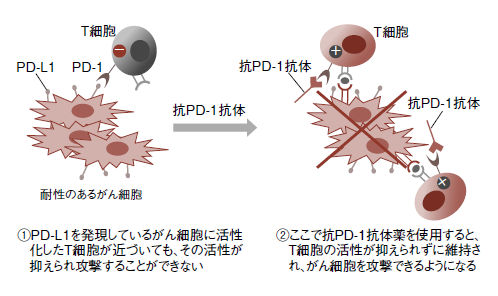

注目されるのが、免疫療法だ。肺がんに限らず、ヒトにはがん細胞を攻撃する細胞傷害性T細胞(T細胞)が備わっている。一方で、T細胞が活性化しすぎて暴走するのを防ぐために、ブレーキ役として働くいくつかの分子も備わっている。これが免疫チェックポイントと呼ばれるもので、がん細胞はこれを利用して、免疫からの攻撃を逃れている。

そこで、免疫チェックポイントの働きを阻害する薬の開発が進められてきた。T細胞が本来の力を発揮し、がん細胞を攻撃できるようにするための薬だ(図4)。

肺がん領域では、*オプジーボ、*ヤーボイといった薬が、第Ⅲ(III)相の臨床試験に入っている(※オプジーボは、2015年4月に切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん「非扁平上皮がんを除く」に対する効能追加承認申請済み。ヤーボイは2015年7月に「根治切除不能な悪性黒色腫」に対する治療薬として承認)。

*オプジーボ=一般名ニボルマブ *ヤーボイ=一般名イピリムマブ

<薬物療法のポイント>〝薬剤を使い切る〟

高橋さんは、治療に関する考え方を話した。

「薬剤を使いきることが必要です。患者さんに、よいタイミングで届けるのが大事。分子標的薬なのか、抗がん薬(殺細胞性)がいいのかという議論がありますが、患者さんに必要な薬を届けるということが最優先です。しかし、ただ効きそうな薬を投与するだけではいけません。副作用の強弱なども考慮した上で、医師が適切に判断することが求められます」

<検査と診断>低線量CTの開発 異変があれば早めの相談を

どのように肺がんを見つけるかということは、実は難しい。昔は咳、血痰といった症状が出て、X線検査と細胞診を行い、CTを見て、気管支鏡検査で診断をつけることが多かった。

CTについては、放射線被曝(曝露)を心配する声もあったが、最近は低線量でもできる検査法が開発された。

「普段肺がんに意識を持ったことのない方でも、咳が長引く、痰に血が混じる、声がかれる、顔がむくむ、といった症状は進行がんの徴候です。肺の上のほうにがんが出来る肺尖部腫瘍では、X線では見えません。肩こりで医療機関にかかって、異常なしとなってしまう方も数多くいます。少しおかしいと思ったら専門医に相談することをお勧めします」

<定期検診の重要性>再発を早期発見し、治療機会を逃さない

手術を行ったら、抗がん薬による補助化学療法が一般的なことは先に述べた。さらに治療が終わったら定期的な受診が大切。一定間隔でCTやPET検診をする。再発が早期で見つかればいい薬があるので、治療機会を逃さないことだ。

生活上では、もちろん禁煙は当然だが、食べ物などに制限はない。新薬の開発速度が速まり、免疫療法も研究が進んでいるので、医師との緊密な相談が大切だ。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策