危険性と効果をきちんと把握して、検査と治療を受けよう これだけは知っておきたい肺がんの基礎知識

がんと確定するためにどんな検査が必要か

| 負担 | 結果の確実さ | |

|---|---|---|

| 画像検査 | 小 | 低 |

| 体外からの検査 | 中 | 中 |

| 開胸肺生検 | 大 | 高 |

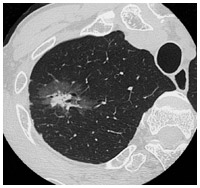

CT画像では肺野の病変や肺血管が表示される

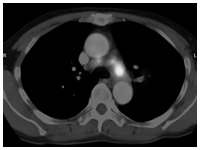

肺がんのPET-CT検査画像

がんと確定するための検査は、大きく3つの種類に分けられる。

CT(コンピュータ断層撮影装置)などの「画像検査」、気管支鏡や針生検などの「体外からの検査」、そして手術して調べる「開胸肺生検」である。

CTの画像には1ミリ程度のものまで映し出されるが、画像からがんらしいと読み取れるのは、5ミリ程度の大きさからだ。PET(ポジトロン断層撮影法)は7ミリくらいが限界で、がんのように細胞の活動性が高い部分を色で示してくれるが、炎症でも同じような画像になることがあるのが弱点だ。

「画像検査は体への負担が小さいという長所はありますが、それでわかるのは、『どうやら肺がんらしい』ということだけです。CTでも、PETでも、それは同じです。どんなに鮮明な画像が撮れても、『肺がんである』と確定することはできません」

そこで、画像検査で肺がんの可能性がある場合には、次の段階の検査が必要になる。よく行われるのが、気管支鏡検査や肺針生検だ。気管支鏡は気管支に入れる細い内視鏡で、気管支の中を観察するだけでなく、組織を採取することもできる。肺針生検は、体の外から肺に長い針を刺し、組織を採取する検査である。がんと思われるものから組織の一部を採ってきて、顕微鏡で調べる。

「画像検査に比べると、患者さんの身体的な負担は大きくなります。麻酔による危険性や、針を刺すことによる危険性もあります。ただ、結果の確実さは画像検査より高まります。採取した組織にがん細胞が見つかれば、そこにがんがあることは間違���ないからです。ただ、がん細胞が見つからなかった場合、がんではなかったと断定できるかというと、そうではありません。肺針生検でいえば、針の刺さったところにたまたまがん細胞がなかったとしても、他のところにはあるかもしれないからです」

気管支鏡で組織を採取した場合にも、同様のことが考えられる。また、気管支鏡は主に肺門部までしか入らないので、肺野部にがんができている場合には、直接観察できない。

がんの可能性が高そうな場合には、開胸肺生検が行われることがある。手術を行い、肺の一部を切除して、がんの有無を調べる。もし、がんだった場合には、がんに対する治療としての手術を引き続き行うことになる。

「手術を行うのですから、患者さんに与える身体的な負担は大きいのですが、最も確実なことがわかります。ただ、がんではなかった場合、患者さんは受けなくてもいい手術を受けたことになります。したがって、この検査を行う場合には、患者さんがよく理解し、納得していることが重要になります」

検査を受けるときには、それによって何がわかり、何がわからないのか、どのようなリスクがあるのか、といったことをよく理解しておくことが大切だ。

手術には開胸手術と胸腔鏡手術がある

肺がんの手術を行う吉田さん

[非小細胞がんの術後5年生存率]

| 病期 | 5年生存率 | 治療成績 | 症例数 |

|---|---|---|---|

| 1A期 | 8割 | 85% | 309人 |

| 1B期 | 6~7割 | 72% | 163人 |

| 2A期 | 5~6割 | 48% | 37人 |

| 2B期 | 4~5割 | 48% | 103人 |

| 3A期 | 2割程度 | 32% | 151人 |

手術が行われるのは、がんが局所に止まっていて、全身に広がっていないと考えられる場合である。小細胞肺がんは発見された時点で転移していることが多く、手術が行われることはあまりない。手術の対象となるのは、ほとんどが非小細胞肺がんである。

適応となるのは、3A期まで。ただし、3A期でもリンパ節に広く転移がある場合には、再発する可能性が高く、手術を行わないことが多い。

「手術前にリンパ節に広く転移していることがわかっていれば、手術の対象にならないでしょう。ただ、手術してみて、初めてわかるというケースもあります」

手術の方法には、開胸手術と胸腔鏡手術がある。胸腔鏡手術は、胸壁を数カ所小さく切開し、そこから胸腔鏡(胸腔用の内視鏡)と手術器具を挿入して行われる。どちらの手術も、体内で行われることは同じだ。胸腔鏡手術は胸壁の切開が小さくてすむのが長所。ただし、手術を行っている人しか手をつけることができない。

「胸腔鏡手術が登場してきたことで、1990年代から、開胸手術でも小さく切開するようになりました。昔は30センチくらい切っていましたが、現在では15センチでも大きいと感じるくらいです。私はすべて開胸で手術を行っていますが、切開するのは通常12センチです」

日本での手術方法の割合は、米国と同様、胸腔鏡手術が3割程度という。

開胸手術と胸腔鏡手術の治療成績については今のところ、この2つの方法を直接比較するデータはない。胸腔鏡手術の歴史が浅いことと、治療対象が必ずしも一致していないことなどがその理由だ。

また、当然のことだが、胸腔鏡手術を続けると危険と考えられる状況に陥ってしまえば、術中に開胸手術に変更となる。

早期の肺がんに対しては放射線治療も行われる

がんが局所に限られていて完治を目指す場合、最も確実なのは手術だが、早期の肺がんでは放射線治療が行われることもある。体力的に手術を避けたほうがいい場合や、患者さんが手術を受けたくないという場合である。

早期の肺がんの放射線治療については、手術に近い効果があるといわれる「定位照射」と呼ばれる方法がある。この定位照射という方法は、体の周囲から放射線を照射し、体の中の限られた範囲に集中させることから、ピンポイント照射と呼ばれることもある。また、放射線治療では陽子線や重粒子線といった特殊な放射線が使われることもある。治療成績は、定位照射と重粒子線、陽子線ともに概ね同じとの結果が出ている。

治療費については、定位照射には国民健康保険がきくが、陽子線と重粒子線の治療は先進医療の扱いになっており、患者さんが支払う治療費(実費)は300万円ほどだ。

「このような放射線治療によって、局所的な治療がかなりうまくいくことは明らかになっています。ただし、治療できるがんの大きさに限度があり、現在のところ、適していると言われているのは、3センチまでのがんです。大きくなると、治療成績が低下するのです。また、手術なら取れたものを顕微鏡で調べることで、がんがどのように広がっているのかが正確にわかりますが、放射線治療ではそれができません」

放射線治療は患者さんの受ける身体的負担は手術に比べて軽く、効果もかなり期待できるが、いろいろな情報が得られるという点では、手術のほうが優れているようだ。

放射線治療は、進行期の肺がんの治療として、化学療法と併用されることもある。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策