読み方のポイントと、簡単にかつ正しくわかる「推奨できる治療法」 『肺癌診療ガイドライン』をわかりやすく読み解く

PETの遠隔転移診断は有効データなし

一番変わった点は「術後化学療法」。グレードがCからBに上がった

「ガイドライン」の具体的な内容についてみてみよう。

まず、診断だが、喫煙のほか、閉塞性肺疾患、アスベスト症などの吸入性肺疾患、肺がんの既往症や家族歴、年齢などの危険因子を持つ人、咳嗽、喀痰、血痰、発熱、呼吸困難、胸痛といった呼吸器症状および転移病巣による症状を有している人に対しては、「肺がん検出のための検査を行うよう強く勧められる」とグレードAとなっている。

ただ、市町村などの自治体が行っている肺がんの集団検診では、一般的に胸のX線写真と痰の検査(喀痰細胞診)が行われ、最近ではコンピューター断層撮影(CT)による検査も早い段階から行われ、より小さな肺がんも発見されるようになっているが、これらの検診によって、肺がんで死亡する人が減るかどうかは現時点では検証中であり、05年版のガイドラインでは「行うよう勧めるだけの根拠は明確でない」として、グレードCとなっている。

この部分は、03年版が「日本においては、胸部X線写真と喀痰細胞診を用いた肺がん集団検診は有効である根拠があり、行うよう勧められる(グレードB)」としていたのとは異なり、大きな変更点だ。

最近、感度の高い診断法として、あちこちの医療機関で行われるようになってきたPET(陽電子放出断層撮影)検診はどうだろうか。

「目下のところ、推奨するだけのデータがなく、スタンダードとはなっていません」と土屋さん。ただ、病期診断のうちN因子(リンパ節転移)診断には、単独で用いるか、CT、MRI、気管支鏡下生検、縦隔鏡検査、胸腔鏡などと組み合わせて行うことがグレードAとされて「行うよう強く勧められる」となっている。

しかし、遠隔転移診断(M因子)での有効性は認められていない。

「がん検診でPETが有効とか、遠隔転移をPETで見つけたというのはマスコミがつくったエビデンスであり、現段階では根拠は明確ではありません」

手術のメリット・デメリット

次に治療は、主に病期によって決められる。以下、肺がん全体の80パーセント以上を占める非小細胞肺がんを例にとると―。

病期が1~2期、つまり比較的転移が少ない早期の段階であれば外科治療、3A期なら放射線治療と化学療法を組み合わせて行う、3B期や4期であれば化学療法、というのが一般的。しかし、「1A期は手術が一般的といっても、それは患者さんの条件が許せばの話で、心臓や肺、全身の状態などによっては必ずしも手術が絶対ではありません。ここも間違えてはいけないところです」と土屋さん。

手術は近年、拡大手術は減少傾向にあり、縮小手術が増加傾向にあるといわれるが、ガイドラインではどうなっているだろうか。

肺は、右肺が3つの肺葉(上葉、中葉、下葉)、左肺が2つの肺葉(上葉、下葉)に分けられ、このうち1つや2つを切除する「肺葉切除」と、肺の一方を全部摘出する「片肺全切除術」があり、このいずれかに、肺に付属するリンパ節を切除する「リンパ節郭清術」を加えたものが、現在の標準的な手術となっている。

ほかに、肺の病巣部のみを切除する「肺部分切除術」、肺葉をさらに複数に分割した部分を切除する「肺区域切除術」もあり、これが縮小手術と呼ばれるもの。

ガイドラインでは「縮小手術によって、標準的な手術(肺葉切除)と同等な予後を得られる可能性があるものの、行うよう勧められるだけの根拠が明確でない」としてグレードCとなっている。つまり、予後がよくなる可能性はあるが、適応できる患者は今のところまだ限定的と考えていいだろう。

「肺がんの縮小手術は、研究は進んでいるもののエビデンスはまだで、目の前の患者さんに勧められるだけの証拠はありません。したがって、先走った形で縮小手術を選択すれば、不幸な患者さんが生まれる可能性もあり、慎重にならざるをえません。

では、拡大手術はどうか。

肺がんが直接に浸潤した隣接臓器の合併切除に伴う手術などが拡大手術と呼ばれる。「気管分岐部切除術」「胸壁合併切除術」「横隔膜合併切除」「左心房、大血管合併切除」などがあるが、いずれもグレードBかCという扱いを受けていて、これらの手術の適応にも慎重さが求められている。

技術差が大きい胸腔鏡手術

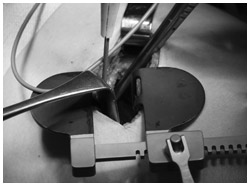

一方、手術はこれまで、胸を切り開く開胸手術で行われてきたが、最近は胸腔鏡手術が増えている。これは胸に1~2センチの穴を開け、そこからカメラと手術器具を挿入して、カメラの映像を見ながら手術を行う方法。これについてガイドラインでは、「1期の肺がんに対する胸腔鏡手術(VATS肺がん手術)が、標準手術に比較して予後・侵襲性・安全性などの点で同等ないし優れているかどうかに関しては、肯定的な研究は多いものの確定的な結論は出ておらず、行うよう勧めるだけの根拠が明確でない」としてグレードCの評価だ。

たしかに胸腔鏡手術は、胸を大きく切り開く開胸手術と比べると、患者にとって負担の少ない手術といえるが、高度な技術が必要なことに加え、がんが大きい場合は取り出すことができないので、まだ標準的な治療とはいえないようだ。

「未熟な医者が胸腔鏡手術を行うと、心臓や肺動脈を傷つけたりして、まれに患者さんが亡くなることもあります。非常に高度な技術が求められる手術であり、どれだけトレーニングを積んでいるかが大事。また、一定の技量を維持していくことも必要です」

胸腔鏡手術を週に2~3回ぐらいやっている人なら、年間にすると100~150例ぐらいになるので、一定の技量を維持している人、手慣れた人といえ、信頼できそうだ。

肺がんの場合、リンパ節郭清は「正確な病期診断の観点から行うよう勧められる(グレードB)」となっている。しかし、リンパ節郭清が予後を改善し、局所再発を少なくするかどうかは不明であり、リンパ節郭清をしても成績がよくなるかどうかの根拠は明確でないとしてグレードCの評価だ。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策