読み方のポイントと、簡単にかつ正しくわかる「推奨できる治療法」 『肺癌診療ガイドライン』をわかりやすく読み解く

術後補助化学療法を推奨に格上げ

リンパ節郭清を含め、完全切除しても転移・再発の可能性があるのが肺がん。そこで、転移・再発を予防する目的で術後補助化学療法の有効性についての検討が行われ、前回の03年版から推奨グレードが変わったのが術後補助化学療法だ。

従来、非小細胞肺がんにはあまり抗がん剤が効かないため、術後補助化学療法もあまり期待できないとされてきた。03年版のガイドラインでは「標準治療として行うよう勧めるだけの根拠が明確ではない」としてグレードCの扱いだった。

しかし、その後、世界各国で大規模臨床試験の結果が相次いで報告され、その有用性が明らかになってきた。そこで05年版では「術後1B期、2期、3A期の非小細胞肺がん・完全切除症例に対しては術後化学療法を行うよう勧められる」としてグレードBに格上げされた。

従来は否定的だったのが、肯定する方向に大きく流れが変わっており、日常臨床においてはその治療による利益・不利益を十分に説明する義務が出てきた、とガイドラインでは述べている。

化学療法における薬剤の選択の項目にも変更があり、「切除不能および放射線不能の進行非小細胞肺がんに対する抗がん剤治療は生存期間を延長しQOL(生活の質)も改善する。行うよう強く勧められる」として、05年版の薬剤の選択の項目では、次のように述べている。

「75歳未満、全身状態良好の患者にはシスプラチン(商品名ブリプラチンなど)を含む併用療法を行うよう強く勧められる(グレードA)」

「シスプラチンとの併用薬はカンプト(一般名塩酸イリノテカン)、ナベルビン(一般名ビノレルビン)、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)、タキソール(一般名パクリタキセル)、タキソテール(一般名ド��タキセル)が強く勧められる(グレードA)」

「シスプラチンの毒性が懸念される患者に対しては、シスプラチンを含まない2剤併用療法も選択肢となり得る(グレードA)」

最近ではイレッサ(一般名ゲフィチニブ)などの分子標的薬剤が非小細胞肺がんに有効とされ、使用が広がっている。しかし、人によっては深刻な副作用が出る可能性がある。ガイドラインでも「投与を勧めるだけの根拠は明確でない(グレードC)」としている。

放射線の最新治療の評価は?

体力的に手術ができない患者で、遠隔転移があれば化学療法が中心となるが、遠隔転移がなければ放射線治療が中心となる。この場合、根治的放射線単独治療の適応があり、行うよう勧められる(グレードB)。

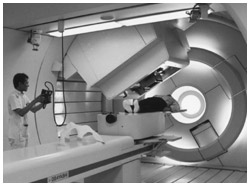

近年、放射線による副作用を軽減し、同時に治療効果をさらに高める方法として、放射線のピンポイント照射を行う施設が増えてきた。がんだけを狙い撃ちにして叩く方法で、患者を中心に装置を回転させて照射するので3次元照射とも呼ばれる。

またX線以外に新しい放射線の粒子線(炭素線、陽子線)を使った治療法もあり、手術と比べ遜色ないとの成績が報告されている。

しかし、ピンポイント照射も含め、これらの治療法は今のところ研究段階であり、推奨できるだけのデータがないとして、ガイドラインでは勧めていない。

3期の非小細胞肺がんでは、放射線治療と化学療法の併用が標準治療となっていて、ガイドラインではグレードA。3期でも化学療法が行えないような症例には、放射線治療が単独で行われ、ガイドラインでもグレードBとしている。

ただし、グレードがAやBというのは、3期の場合、それによって完治するという意味ではなく、一時的な腫瘍の縮小による延命効果が期待できるということだ。

「もちろん、放射線治療をやらないという選択もあります。症状がない人で、生活を楽しみたいという人は、治療を受けずにいて、症状が出てから治療を受けるという選択肢もあります」

4期が緩和医療中心となるワケは?

「4期になると緩和医療が中心になります」と土屋さん。4期の非小細胞肺がんでは、抗がん剤治療が「生存期間を延長し、QOLも改善することから、行うよう強く勧められる」とグレードAとなっているが、同時にグレードAとして推奨されているのが緩和医療だ。

90年代ぐらいまでは、緩和医療は主に終末期の患者が対象とされ、WHO(世界保健機関)の定義でも、「治癒不能な状態の患者および家族に対して行われるケア」となっていた。しかし、がんによる痛みなどの症状や、それによるQOLの低下は、決して終末期だけのものでない。そこで、02年に定義が変更され、「疾患の早期から行うQOLを改善するためのアプローチ」とされるようになった。つまり、病気が見つかってから、亡くなるまでが緩和医療の対象であり、4期の場合は特に緩和医療の関与が大きくなる、と土屋さんは指摘する。

「なぜなら、4期の患者さんというのは、症状が出てからがんが見つかるケースが多い。4期は原発巣からがんが遠隔の臓器へ飛んで行った状態ですから、明らかに全身病といっていい。そうすると必ず緩和医療が必要になります」

初めて肺がんを発見した患者の4分の3が3~4期で、しかもその3分の2が4期といわれる。自覚症状を訴えて受診したとき、そのときはすでに遠隔転移した4期の状態であり、手術可能な段階で発見できるケース自体が少ないのが、肺がんの特徴でもある。

土屋さんによると、PETが遠隔転移の検査で推奨できないのも、この点から説明できるという。つまり、大半の患者は症状が出てから遠隔転移を見つけている。PETで遠隔転移を見つけても、そのときにはすでに症状が出ていることが多く、その差はあまりないからだ。

推奨されている部分だけを読むのがコツ

遠隔転移があれば、肺がんの場合、予後はきわめて悪い。仮に、症状のない段階でPETによって遠隔転移を見つけたとしても、症状がないのなら、治療せずに自分の生活をしたいと思う人もいるかもしれない。あるいは症状がなくても治療を受けて、副作用など治療による弊害を我慢したほうがいいと思うかもしれない。そこで必要になるのは、患者と家族を心身の両面から支えてくれる緩和医療なのではないか――。このように語る土屋さんは、ガイドラインの活用法について、結論的に次のようにアドバイスしている。

「ガイドラインの読み方としては、推奨しているところだけを読んでいただいて結構です。推奨グレードがAならば、どの医者に行っても、満足の得られる治療を受けることができるでしょう。しかし、BやCになってくると、まだ結論が出ていないので、その医者の好みで治療が行われる可能性があります。たとえ最新の治療法であっても、今までの標準治療とは違うものを選ぶと、あるいは損をするかもしれないということを理解した上で、主治医と十分相談して、治療法を選択してほしいと思います」

今回は非小細胞肺がんについて主に述べたが、小細胞肺がんも含めガイドラインの全文は、*日本医療機能評価機構が実施する医療情報サービス「Minds」によりホームページ上で公開している。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策