検査体制の充実と医療技術の進歩が早期肺がんの治療を変えた これだけは知っておきたい! 肺がんの基礎知識

肺がんの種類と治療法

肺がんは、発生部位により大きく2種類に分けられる。肺の入り口付近にできたがんを「中心型肺がん(肺門型)」、肺の奥のほうにできたがんを「末梢型肺がん(肺野型)」。がんの進行度を示す病期(ステージ)は、初期の1期から2期、3期、他の臓器へ転移が見られる4期と分類され、細胞の形や性質によって「小細胞がん」と「非小細胞がん」に分けられる。非小細胞がんには「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」があり、治療法は進行度や転移の状況で異なる。日本人には比較的少ない小細胞肺がんは、進行が速く転移しやすい一方で、薬が効きやすいことから抗がん剤を使った治療が中心となる。非小細胞がんの1期、2期では手術が、3期では進行の程度によって、手術あるいは化学療法と放射線治療の併用療法が行われる。

治療方法には、「局所療法」の外科療法と放射線治療、「全身療法」の化学療法があるが、肺がんの種類、発生部位、進行度や転移の状況、そして患者の体力、臓器の状態などにより、局所療法か全身療法か、あるいは組み合わせて行う「集学的治療」など、患者に最適な治療法を選択していく。

他にも新薬や遺伝子治療、免疫療法などがあるが、保険の適用がなかったり、また作用や副作用に関する情報が不十分だったりすることから、標準的ではないのが現状のようだ。いずれにしても、患者は自分の症状(自覚症状、既往症など)を医師に正しく伝え、今後の治療について十分な説明を受ける、検査結果をよく理解したうえで肺がんと向き合うことが重要である。

「肺がんを怖がらずに、医師とよく相談しながら納得のいく治療方針をたて、前向きに治療に臨むことが大切です」(白日さん)

日本の術死率は1パーセント以下

「治らない」と言われがちな肺がんだが、早期発見できれば「手術で100パーセント治すことが十分可能な病気」(中西さん、白日さん)である。

早期肺がんの場合、手術療法が第1選択となるが、発生部位や病期によって外科手術の方法は異なる。また、医療技術の進歩に伴い、内視鏡下で低侵襲による手術も可能になった。

「根治には、やはり手術でがんを除去してしまうのがいちばんですが、手術に対する恐怖感からか、拒絶される患者さんも少なくありません。日本の手術の技術はたいへん優れていて、麻酔技術の高さのおかげもあって、手術による痛みもほとんどありませんし、手術による死亡例もほとんどありません」(白日さん)。

白日教授が全国調査した我が国の肺がん手術成績は「5年生存率52パーセント」と、欧米に比べてもはるかに優れた成績として評価されている。また、同じ肺がんの手術を受けても男性より女性のほうが長期に生存しているなど興味深い点もある。

その他、初期肺がんで手術以外の選択肢として「光線力学的療法(PDT)」があるが、リンパ節転移のない早期肺がん(がんの大きさは1センチ以下、深さ5ミリ以下)で、がんの発生部位が比較的太い気管支であれば保険の適用内で受けることができる。いずれにしても、肺がんが見つかった場合は、がんの進行度やできている場所はどこか、治療方法は何か、他にどういう方法があるのかなど、説明をよく聞いて最適な治療方法を医師と決めていくことが重要である。

最新治療に向けた研究

臨床医学の発展は臨床試験なしでは成り立たない。どんなに優れた医療技術や治療法であっても、適正な臨床試験をして初めて社会に行き渡ることになる。臨床試験は、研究主体による治療目的や段階によって異なるが、倫理審査委員会での承認を受けた上で、厳格なルールと安全性の監視の下に行われる。患者に直接利益のある生存期間の延長やQOL(生活の質)の向上などで有効性が確認された薬剤や治療法については、従来の標準的治療と比較することで真の有効性が評価される。

臨床試験というのは、利益・不利益を含めて予期せぬことが起こりうるものである。いずれにしても納得できるような根拠がないと到底臨床試験に挑めない。当然ながら、臨床試験で使用する治療法は、標準的治療法以上に良い治療とされ、なおかつ安全で効果的かについて、かなり綿密に検証が進められてきたものばかりである。加えて、治験を受ける被験者が納得のいく説明と同意を得られるに値するものでなければならない。

「いまある最良の医療のもっと上をいく医療開発への取り組みも、大学に与えられた重要な使命です。肺がんの患者に対してまだ保険の適用が認められていない薬剤や治療法を患者の同意の下で行うこともあります」(中西さん)。

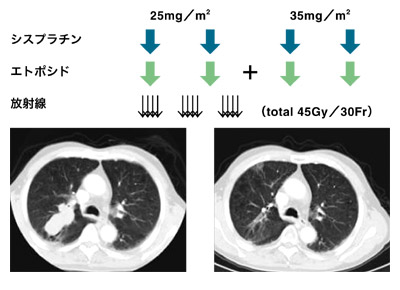

たとえば、治験では、抗がん剤は「単剤で効果を確認しなければならない」と定められている。単剤で投与して有効性が認められれば、保険が適用されることになる。しかし、肺がんの領域においては、単剤では有効性が低いため使えないのが現状である。有効性の低い数字はもっと高めようと考えるのが医師(研究者)の務めである。「それによって患者さんの寿命も延ばし、QOLも向上させたい」と言う中西さんは、単剤のままでは有効性が低い薬剤を、他の副作用が少ない薬剤とどう組み合わせれば有効性が高まるか、あるいは投与のタイミングはどうかといった問題を明らかにしようと、肺がん治療に向けた臨床試験を積極的に進めている。

また、臨床試験を安全に行うための『治療計画書』には、治療方法をはじめ、インフォームド・コンセントのこと、研究主体による医療費のこと、健康被害が起きたときに対する補償内容、また「ヘルシンキ宣言」の下で実施することなど、事細かに記載されており、施設内倫理審査委員会や効果安全性評価委員会など第三者による厳正なチェックを受けている。

ヒトを対象とした治験がなければ医学の発展はない、またヒトを対象とする研究医療は、倫理的原則の下で行われなければならない。それを大前提に「患者自身が肺がんと向き合い、納得のいくやり方で治療や臨床研究に臨み、納得のいく生き方を考えられるよう、患者さんのための最適医療を構築していきたい」(中西さん) 標準的治療を越えることを目指して行われる臨床試験に参加することも治療の選択肢の1つになるのかもしれない。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策