最新標準治療 肺がん編 がんの進行具合を十分に考慮した上で、正しい治療の選択を

1~2期の治療

標準は「肺葉切除+リンパ節郭清」

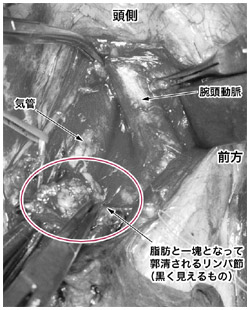

1~2期の手術の標準的な方法は、腫瘍を含めた肺葉切除にリンパ節郭清です。リンパ節は1個1個切除するのではなく、まわりの脂肪と一緒に切除するのを郭清と言います。肺門部にできた肺がんの場合、これに気管支形成術が加わります。肺門部は、心臓に近い、比較的太い気管支の部分で、手術でこの気管支を切り取るので、その残りをつなぎ合わせる必要があるわけです。

「肺がんの手術は、膵臓がんや食道がんの大手術に比べてそれほど大変ではありません。手術時間も通常3時間半ぐらいで、中手術です。回復も早く、手術の翌日から食事、合併症予防のためですが歩行しますし、10日前後で退院できます」(中川さん)

しかし、最近は、CT検診などでかなり小さながんが発見されるようになっています。たとえば癌研有明病院の手術例では、1期が7割近くにもなっているそうです。その中でもごく小さな早期の肺がんなら、肺葉まで取らなくても、もう少し小さな縮小手術も可能で、肺がん手術の分野で今いちばんホットな話題になっているところです。

「縮小手術には、積極的縮小手術と消極的縮小手術があります。消極的手術は、体力がない患者さんに対して行う手術で、昔から行われています。今注目されているのは、小さながんに対して肺の切除量やリンパ節の郭清範囲を小さくしようという積極的縮小手術で、これには区域切除と部分切除があり、十分な根拠もあります」(中川さん)

肺は、解剖学的に葉よりもさらに小さな区域の単位に細分化されています。たとえば右肺の上葉は3つ、中葉は2つ、下葉は4つの区域に区分されています。この区域単位に切除するのを区域切除といいます。一方、部分切除は、切除範囲がもっと小さく、腫瘍を含めて周囲を楔状に切除するという手術です。

「区域切除にするか部分切除にするかは、がんのできた場所によります。たとえば肺の端のほうにできたがんなら、簡単に楔状に切除できますが、できない場所もあります。また、区域といっても、葉のように見た目で分かれているわけではなく、気管支や血管を指標にしながら解剖学的に切るラインを決めて切っていくので、技術的には難しい手術です。また無理に区域切除するものでもありません。たとえば右上葉で1区域を取るのですむなら区域切除をする価値があるが、2区域を取らなくてはいけない場合は、機能的にもメリットがないので、その場合は、葉切除となります」(中川さん)

7の区域はこの裏側に隠れている

黒丸で示したところが縦隔リンパ節

減りつつある拡大手術

このような縮小手術と対称的なのが、拡大手術です。拡大手術には、周囲に浸潤している臓器を拡大切除する手術と、リンパ節郭清の範囲を拡大して切除する拡大郭清の2種類があります。もちろん、この手術の対象は、早期がんではなく、もう少し進んだ2B期と3期の一部になります。

「リンパ節の拡大郭清については、積極的に行っている医療施設は少なく、一般化はしていません。これに対して、周囲浸潤臓器の拡大切除については、肋骨などのT3臓器と呼ばれる臓器は積極的に切除しますが、もう一方の気管分岐部や食道、椎体などのT4臓器と呼ばれる臓器は臓器によって切除したりしなかったりします。昔は積極的に手術したものですが、最近は、放射線化学療法の治療成績が手術に遜色ないくらいによくなってきたので、この治療が増えてきました」

手術した場合の5年生存率は20パーセント台ですが、後で詳しく述べる放射線化学療法のそれは15~20パーセントといいます。確かにあまり変わらない成績です。

新しい胸腔鏡手術と開胸手術

中川健さんの執刀による手術の様子

手術でもう1つ技術的な進歩が見られるのは、胸腔鏡が普及してきていることです。

胸部は、心臓、肺、大動脈、気管、食道、その他の重要な臓器があり、これをガードするように、左右に肋骨、まえに胸骨、うしろに胸椎(背骨)があります。そのため、肺がんの手術をするには大きな切開をし、肋骨を強く押し広げることが不可欠でした。そのため傷が大きく、術後の痛みも強いなど、患者さんの負担もそれなりのものがありました。

これに対して、切開部分を小さくとどめたのが胸腔鏡手術です。体に小さな穴をいくつか開け、そこから胸腔鏡(小型カメラ)や特殊な手術器具を挿入して、モニターに映し出された胸腔内の映像を見ながら器具を操作して手術をします。だから傷が小さく、痛みもかなり軽減されます。通常の手術に体力的に耐えられない患者さんや高齢の患者さんにも行えるのもメリットとされています。

しかし、癌研有明病院では、この胸腔鏡を検査や比較的小規模な手術には使っていますが、通常手術にはまだ採用していません。中川さんはその理由をこう説明します。

「それは胸腔鏡よりも開胸手術のほうが安全にきちんと切除できると私たちは思っているからです。患部を肉眼で直接見ることができない胸腔鏡手術では、肺門リンパ節の郭清がまだきちんと十分にはできないと思います。また手術中にトラブルが起きた場合の対処もうまくできないのではないか。たとえば肺と心臓を結ぶ肺動脈などを誤って傷つけると大出血を招き、命にかかわります。通常の手術では迅速にできる止血措置も、胸腔鏡手術では難しいと思います」

このため、胸腔鏡だけで手術するのではなく、胸腔鏡と肉眼での手術とを併用する胸腔鏡補助下手術を取り入れている医療機関もあります。胸腔鏡のモニター映像は補助的に用いながら、通常の手術より小さい10センチ足らずの切開口から肉眼でも見ながら手術することによって、胸腔鏡手術の欠点を補おうというわけです。

手術ができない場合の治療

このように、1~2期は手術が中心ですが、ただ、体力的に手術に耐えられない患者さんも確かにいます。心筋梗塞を患っていたり、肺活量の少ない患者さん、高齢の患者さんなどの場合、手術ができないことがあります。その場合は、手術に代わって放射線治療をすることになります。放射線は、通常、体外から肺やリンパ節に照射します。一般的に、1日2グレイずつ週5回照射し、5~6週間の治療期間が必要です。とはいえ、放射線にも副作用があります。放射線がかかった部位に障害が起こり、食道炎、皮膚炎、肺臓炎などが生じ、痛みやかゆみ、咳、息切れなどの症状に悩まされることもあります。

そこで、この副作用をもっと軽減し、同時に効果ももっと高めようという放射線治療が出てきています。放射線のピンポイント照射です。様々な方向から少量ずつ放射線を照射し、がんだけに集中させ、がんだけを狙い撃ちにして叩くことができます。そのために、患者さんを中心に、放射線治療装置を回転させ照射するので、3次元照射とも言われます。

この治療法は、肺野のがん病巣のみに放射線を強くかけますので、リンパ節転移のないことが絶対条件になります。したがって、リンパ節転移のない直径3センチ以下の早期肺がん(1A期)が対象です。照射する局所に関しては手術に劣らない治療成績が報告されています。また、通常の放射線治療に使用されるX線のピンポイント照射は、すでに健康保険の適用になっています。X線以外に、新しい放射線の粒子線(炭素線、陽子線)を使った治療もあり、こちらも手術に遜色のない治療成績が報告されていますが、まだ保険適用にはなっておらず、高額な治療費がかかるのが難点です。

再発防止のための術後補助化学療法

手術をしても、それで肺がんの治療が終ったわけではありません。手術で目に見えるがんはすべて取りきれたと思っても、体内にはまだ目に見えない微小がんが潜んでいる可能性があり、それがやがて再発・転移となって現れてくる恐れがあります。したがって、その再発・転移の芽を事前につぶすためにも術後に補助療法をする必要があるのですが、しかし、以前は有効な補助療法がなく、したがって積極的な手を打つことなく、経過観察するだけにとどまっていました。

「それが2年前から補助療法にエビデンス(科学的根拠)が出まして、日本の肺癌診療ガイドラインでも化学療法が推奨(推奨度B)されるようになりました」(中川さん)

この術後補助化学療法については、特集の別の記事で詳しく記していますので、そちらを参考にしていただき、ここでは簡単に述べるにとどめておきます。

手術の結果が1B期の腺がんの患者さんの場合は、5-FU系の抗がん剤であるUFT(一般名テガフール・ウラシル)を2年間内服する、もしくは1B期以上の患者さんの場合は、プラチナ系の抗がん剤に新規抗がん剤の2剤併用療法を4コース行うことが推奨されています。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策