肺がんへの応用が進む 体にやさしいCTガイド下ラジオ波凝固療法

治療は2時間程度

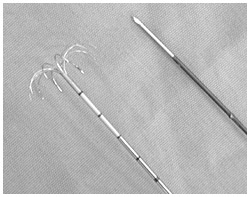

ラジオ波凝固療法に用いる針

この治療は、3次元画像などを用いて、がんの位置を正確に把握することから始まる。

松岡さんが使うラジオ波の針は、展開型と呼ばれるタイプだ。

皮膚の表面からこの針を刺し、がんに命中したところで、針の後ろについたボタンを押す。すると、針が傘のように開く。がんにきっちりと命中していることを確認してから、ラジオ波を流す。すると、広がった針の外側から内側にかけて、楕円形に焼けていく。

電力が強すぎると、針の周辺だけが焼けて、こびりつき、電気が周囲に流れなくなってしまって、うまく焼けない。

そこで、肝臓の場合よりも約10ワット低い電力で始め、ゆっくりと焼いていく。

「熱が肺にどんな影響を与えるのかは、まだはっきりわかっていないので、安全圏にとどめています」

焼けていくと、その部分の水分が少なくなり、電気が流れなくなってくる(これを「ロールオフ」という)。そこで治療を終了する。15分以内にロールオフしなければ、さらに15分焼く。計30分通電したら、ロールオフできていなくても、そこで通電を終了する。がんが複数ある場合は、続けて次に移る。

治療にかかる時間は、患者さんがCT室に入ってから出るまで、約2時間程度だ。局所麻酔なので、患者さんの負担は手術よりもうんと軽い。治療後2~3時間もすれば、ふつうに過ごせる。1週間から10日間の入院で済む。

「ただ、背中側から針を刺す場合は、患者さんはうつぶせになってじっとしていなくてはいけないので、大変です」

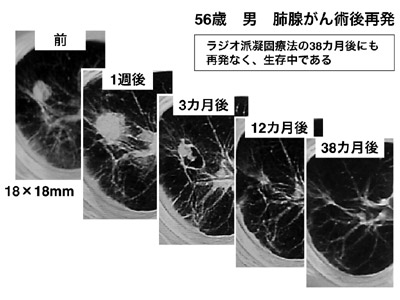

焼いた後のがんは、CT画像で白くぼやけて映る。がんの周辺も焼けるため、その範囲はもとのがんより広くなる。たとえば2センチのがんを治療すると、CTでは3~4センチの大きさに映る。それが時間とともに小さくなっていき、がんが壊死したことがわかる。

「CTで見ると、熱がそれほど広がらないことがわかります。だからこそ、安全で、治療効果があると考えています」

新しい治療法といっても、その気になれば、どこの医療機関でも実施できるものだ、という。

「まず、技術的に難しくありません。CTを見ながら肺の組織を針で突く肺生検の技術と同じですからね。そして、CTやラジオ波の装置は大部分の医療施設が持っています」

出典:『IVR』vol.17/No.4 (OCT.2002)日本IVR学会発行

68パーセントは再発せず

同大学では、2005年5月までに、46人(40~88歳)に対し、96カ所(長径5~65ミリ)の治療を行った。

そのうち、治療から6カ月以上(平均約15カ月)を経過した44カ所のがん(大きさは長径5~35ミリに限る)を対象に、その変化を調べた。

その結果、44カ所のうち30カ所は再発しなかった。つまり、68パーセントに効果があったといえる。

また44カ所のうち、ロールオフしたがんでは約80パーセントが再発しなかった。一方、ロールオフしなかったがんでは約90パーセントが再発した。

「手術の困難な患者さんで、ロールオフした場合の治療成績が8割というのは、悪くないと思っています」

さらに、ロールオフしなかった8カ所について調べたところ、5カ所に関しては、患者さんが「痛み」や「熱さ」を訴えたものの鎮痛薬が効かず、ロールオフしないまま治療を終えていたことがわかった。残りの3カ所については、不明だという。

「今後、いかにしてロールオフの割合を上げるかが課題です。通電の方法や痛みを抑える工夫などを考えています」

これまで、術中に重い合併症は起きておらず、いちばん多いのは、通電中の「熱い」「痛い」という訴えだ。合わせると、約65パーセントの人が鎮痛薬を必要とした。

肺がしぼむ「気胸」は約33パーセントの人に起きた。これは、肺生検をした場合の約25パーセントよりもやや高くなっている。

その理由として、肺生検よりも太い針を使っていることと、胸膜に刺した針が呼吸で動いて穴を広げること、が考えられている。ほとんどは軽い症状で、様子をみているうちに治る。ただ、チューブを入れて肺を膨らませる治療を必要とした人が2人いた、という。

術後の合併症も重篤なものは起きていない。最も多かったのは、体内で炎症が起きていることを示す指標・CRPの上昇で、約30パーセントに見られた。また、5人に1人が37・5度以上の熱を出し、それは平均3~4日続いた。「胸水」「血痰」も同じぐらいの割合で起きていた。

「100パーセント安全といえる治療法ではありませんから、緊急手術を行える態勢で臨んでいます。

まだ経験したことはありませんが、針で肺静脈を突くと、空気が脳に飛んで、重篤な脳梗塞を起こすことも考えられます。ごくまれですが、今後、治療数が増えていけば、ある確率で起きてきます。それは技術の上手、下手に関わらないもので、避けられません。

また、新しい治療法なので、未知の合併症が起こるかもしれません。そのあたりも患者さんに説明して、同意を得た上で治療を行っています」

現在、この治療法に取り組む岡山大学、三重大学、群馬大学など全国の20施設が、治療成績を持ち寄り、集計する作業が行われている。

「できるだけ客観的なデータを出すようにしているところです。それが出れば、治療効果をもう少し強く、はっきりといえるようになるかもしれません」

費用の問題をどうするか

この治療法の普及のネックになっているのは、費用の問題だ。すでに保険が認められている肝臓と違い、肺の場合のラジオ波凝固療法は、今のところ保険で認められる見込みがない。肝臓ほど利用が見込めないので、メーカー側が多額な治験費をかけるのを躊躇しているからだ、という。

大阪市立大学では、先端医療ということで、限られた患者に対して研究費で実施している。ずっと厚生労働省の高度先進医療に申請しているものの、なかなか認められない。今後、大阪市の財政難で研究費がカットされれば、患者に自費負担を求めざるを得なくなる。すべて自費だと、1回の入院で40~50万円かかる。

「今、おカネの面で、この治療法が成り立っていくのかを、いちばん心配しています。手術ができなくて困っている患者さんからの問い合わせは大変多いので、何とか経済的な問題をクリアしたいと思っています。悩むところですね…」

今後、手術に代わる可能性のある治療法だけに、高度先進医療として認められることを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策