渡辺亨チームが医療サポートする:早期肺がん編

ヘリカルCT造影撮影により、右肺の上葉部に腺がんが見つかった

山本信之さん・大出泰久さんのお話

*1 肺がんの確定診断

肺がんの確定診断は、X線や内視鏡の画像によるのではなく、あくまでも病変部から細胞や組織を採取して顕微鏡で調べる病理学的な診断のもとに行われます。確定診断では通常、気管支鏡を使用した組織の採取が第1選択とされますが、これにより確定が得られない場合は、透視下またはCT下の経皮生検が行われます。これでも確定診断が得られないときには、胸腔鏡や縦隔鏡を用いた生検が、また場合によっては開胸生検が施行されることもあります。

気管支鏡検査は、鼻の穴や口から気管支鏡 (現在は太さ6ミリ程度のビデオ内視鏡を用いている)を挿入して気管支内を観察し、X線で透視しながら病巣部位へ到達させて組織、細胞を採取したり、少量の生理食塩水で肺の中を洗浄し細胞を回収したりします。

*2 肺がんの進行度(病期)

| 病期 | 条 件 |

|---|---|

| 1a期 | 大きさが3cm以下で転移なし |

| 1b期 | 3cmを越え転移なし |

| 2a期 | 3cm以下で肺内のリンパ節に転移 |

| 2b期 | 3cmを越え肺内のリンパ節に転移 |

| 3a期 | 胸膜などに広がり、肺か心臓、食道近くのリンパ節に転移 |

| 3b期 | 胸膜や首のつけ根のリンパ節などに転移 |

| 4期 | 脳、肝臓、骨など他臓器に(遠隔)転移 |

*3 腺がんと扁平上皮がん

非小細胞肺がんの扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんのうち、最も多いのは腺がんで、肺がんの40パーセントを占め、しかも近年増加が進んでいるがんです。大部分は肺の末梢に発生し、非喫煙者もかかる肺がんとして知られています。腺がんは末梢発生のため胸膜播種という転移を起こして手術では治せないがん性胸膜炎に結びつくことが問題です。

扁平上皮がんは肺がんの約30パーセントを占めますが、喫煙と関連の深いがんで、非喫煙者はまずかかりません。また、圧倒的に男性に多く見られます。心臓に近く比較的太い気管支の肺門という部分にできる肺がんは大部分扁平上皮がんです。

| 腺がん | 扁平上皮がん | 小細胞がん | |

|---|---|---|---|

| 割合 | ���40-50% | 約25-30% | 約10-15% |

| 性 | 男女共 | 男性 | 男性 |

| 年齢 | 若年者~高齢者 | 高齢者 | 高齢者 |

| 喫煙 | 喫煙者~非喫煙者 | 重喫煙者 | 重喫煙者に多い |

| 発生部位 | 肺野末梢部に多い | 肺門部に多い | 様々 |

| 症状(早期) | 出にくい | 出やすい | 出やすい |

| レントゲン診断 | 比較的容易 | 早期では困難 | 容易 |

| 抗がん剤の反応 | 比較的悪い | 比較的悪い | 良い |

|  |  |

*4 肺門型と肺野型

肺がんは発生部位によって、肺の入り口にあたる肺門部の太い気管支にできる肺門型(中心型)肺がんと、気管支から枝分かれした肺の奥にできる肺野型(末梢型)肺がんの2種類に大別されます。このようにがんができる場所によってがんの性格や症状にも違いが出てくるのです。肺門型肺がんは、初期には胸部レントゲン検査で発見するのが難しいのですが、そのかわりに咳、痰、あるいは血痰などの症状が現れやすく、痰の中にがん細胞が入ることが多いので、これらからがんを見つけることがしやすくなります。

一方、肺野型肺がんの多くは初期にはなかなか症状が現れませんが、比較的早い時期から胸部レントゲン写真に写ってきます。検診を受ければ早期発見がしやすい面があるわけです。またほかの病気で胸部レントゲン写真を撮った時発見されることもよくあります。

*5 治療方針の決定

肺がんの治療法には、外科療法、放射線治療、抗がん剤による化学療法、痛みや他の苦痛に対する症状緩和を目的とした治療(緩和治療)などがあります。原則的には病期により選択されますが、がんの部位、組織型、年齢、既往歴、合併症、臓器の機能や一般的な健康状態に基づいて、専門医同士のカンファレンスの上、慎重に治療の方法が選択されます。

そして患者さんに対して医師から治療方針、治療期間、メリット・デメリットなどの説明を十分に受け、患者さんが自分の価値観などを考慮し、患者さんが最終的な治療方法を最終的に決定する時代になってきました。

一方、医療の進歩とともに肺がんの治療方法も多様化してきており、 同じ病状でも医師や医療機関によって治療方法が異なることは珍しくなくなっています。患者さんがもし主治医の説明に納得できなければ、ほかの医師の意見を聞くセカンドオピニオンを求めることが当然とされる時代になってきました。

*6 手術の選択

非小細胞肺がんの場合、がんが肺の中にとどまっている1期、2期には外科療法が第1選択肢になり、ほぼ全例に手術が行われます。場合によっては3a期までが手術の対象になることもあります。肺がんの場合、開胸手術が一般的ですが、一部で胸腔鏡を使った手術が行われています。

*7 胸腔鏡手術

胸腔鏡手術は脇の下に数カ所の小さな穴と前~側胸部に数センチ程度の小さな開胸創から胸腔鏡と手術器具を挿入して、肺葉を切除する方法です。原則としてリンパ節転移のない1期肺がんの一部を対象に行われます。一般に開胸手術だと入院期間は約10日~2週間必要ですが、胸腔鏡手術だと傷口が小さく、体へのダメージが少ないために約7~10日ですみます。

しかし、胸腔鏡手術でのリンパ節郭清は標準開胸術に比べ不十分となる可能性があり、この治療によりどの程度再発の危険性を引き下げられるかが問題となっています。また胸腔鏡手術は自動縫合器など特殊器具を用いる機会が多く、これら器具の操作ミスや不具合が重大な事故に結びつくリスクもあります。従来、開胸手術より胸腔鏡手術のほうが5年生存率や10年生存率が、高くなるという報告もありましたが、最近胸腔鏡手術は長期生存率の向上には結びつかないことがわかってきました。

国立がん研究センターや愛知県立がんセンターなど、手術症例の多い医療機関では、同じ条件の患者さんなら胸腔鏡手術より開胸手術を選ぶ傾向があります。

*8 開胸手術の縮小化

肺がんは、最近できるだけ患者の体に負担の少ない手術が目指されるようになっています。従来の開胸手術では原則としてがんのある肺葉をまるごと切除し、その肺葉に関連したリンパ節をも切除していました。しかし、最近ではがんが小さいときや、体力や肺機能に問題のあるときは、肺葉の小さい部分だけを取り去る区域切除または楔状切除が行われ、リンパ節も切除しない縮小手術が行われるようになっています。

また開胸手術は通常、背中から脇にかけて30センチほど切開して行われますが、1、2期の肺がんには背中の筋肉を切らず、脇の下をななめに15~20センチ切開する側方開胸という手術法が行われています。この方法だと従来手術後数週間腕が上がらないといった障害が起こることもありません。

*9 治療法の選択肢

非小細胞肺がんでは、外科手術が最も治癒の可能性が高い治療法です。放射線治療は治癒に結びつくのはわずかな例しかなく、多くは症状を緩和するために使われます。抗がん剤は手術のできるがんなら術後に用いて治療成績を向上し、進行がんでは生存期間を延ばすことが期待できます。

なお、注目されている新しい療法として次のようなものがあります。

3次元ピンポイント照射

CTを使ってがんの位置を正確に把握、病巣に多方向から放射線を集中させる早期肺がんの治療法です。正常細胞にかかる放射線が少なくなるので、従来の方式より副作用を大幅に減らすことができます。手術よりも後遺症の発生率も低く、安全性が高いため、手術ができない高齢者や全身状態のよくない患者さんの治療に向いていると考えられます。

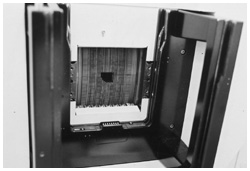

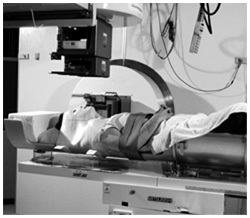

3次元ピンポイント照射に使用されるマルチリーフコリメーターと呼ばれる放射線を絞り込む道具(左)とその治療光景(右)

重粒子線治療

重粒子線治療は、放射線治療の一つですが、従来のエックス線やガンマ線ではなく、炭素線を病巣に照射してがんを破壊します。この放射線は体表で最も弱くがんのある深部で最も強くなる性質があり、正常組織は傷つけず、がん病巣だけを狙って高い線量を集中照射できるのです。3次元ピンポイント照射と同様に、主に手術ができない早期の非小細胞肺がんに使われます。

レーザー療法

がん細胞に集まるヘマトポルフィリン誘導体という薬を体内に入れ、これがある波長の光を吸収するという性質を利用してがん細胞を殺す方法です。肺門部(太い気管支に発生)の早期のがんに適用されます。

*10 高度先進医療

指定された先進的な医療技術に対して、その分の治療費だけ全額負担として、他の医療費は通常の健康保険自己負担分を加えて負担する制度です。重粒子線治療などが高度先進医療に指定されています。ただし、この医療は、その名称から「技術力がすぐれた最先端」の治療と誤解されがちですが、効果があるとの根拠がはっきりしているわけではありません。まだ研究途上の医療で、それを確かめている段階です。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策