渡辺亨チームが医療サポートする:肺がん編

通院治療にはカルボプラチンとタキソールの組み合わせがベスト

カラ咳が目立っっていた会社役員の笹本尚さんは、病院で検査を受けたら、肺がんが見つかった。

それも直径7センチ、リンパ節への転移もあり、胸水もたまっていた。

「3B期の進行がん」。もはや手術はできない。

彼が選んだ治療法は通院での化学療法であった。

(ここに登場する患者さんの例は複数の患者さんの実例を織り交ぜた仮想のケースで、仮名にしています)

通院での抗がん剤治療には体力が必要

手術できないステージ3B期の肺の腺がんを告知された笠本尚さん(仮名・54歳)は、「がんであっても仕事をしながら、充実した毎日を過ごしたい」と、自分の意志で通院による抗がん剤治療を選んだ。妻も「気持ちで負けたらダメよ」と励まし、車で病院への送迎を申し出てくれた。

2003年2月、前医が用意してくれた紹介状と診断書を携えて、笠本さんはH病院内科医長のC医師を訪ねた。

「通院で抗がん剤治療を受けていただくにはある程度の体力が必要です。また、肝臓、腎臓、骨髄、心臓、呼吸器機能に問題がないことを確認するため、血液検査、心電図などの検査をします。それと、治療開始前の段階での肺がんの状態を調べておくため、胸部、腹部CT、骨シンチを行います」

C医師は最初に笠本さんにこう話した。午前中にひと通り終わると、午後診療室を訪れた。

「血液検査、心電図では、全く問題ありません。抗がん剤治療の実施は可能だと思います(*1転移の診断)。腫瘍マーカーはCEA(がん胎児性抗原)が30.8です。今後、抗がん剤が効いているかどうかを判断するための参考になるので、定期的に採血してCEAを測ることにします」

C医師は神妙な顔つきで続けた。「では抗がん剤についてご説明しましょう」と体を乗り出した。

「抗がん剤は、がんを小さくする効果があり、これにより症状を和らげることができます。また、延命効果が期待できるし、がんが消える可能性もわずかですがあります(*2抗がん剤の有効性)。好中球、赤血球、血小板が減少したり、髪の毛が抜けたり、関節や筋肉が痛くなる、手足がしびれるなどの副作用もあらわれますので、十分に注意を払って治療を進めて行きたいと思います」

通院治療に向いた化学療法

「使用する抗がん剤は1種類ではなく、2種類以上を使用する”多剤併用(*3)”を行います。以前は進行した肺がんには、シスプラチン(商品名ブリプラチンなど)にビンデシン(商品名フィルデシン)という薬剤を組み合わせた療法が標準的でしたが、ビンデシンに代わる新しい抗がん剤が続々登場しています。その中で笠本さんは通院での治療をご希望なので、カルボプラチン(商品名パラプラチン)という薬剤にタキソール(一般名パクリタキセル)という薬剤の組み合わせがベストだと思います(*4新世代の抗がん剤)。この組み合わせの治療を3週間に1回行い、効果をみながら3~4サイクル繰り返すことになります」

笠本さんは、C医師が聞きなれない薬剤の名前を挙げるので、ちょっと困惑した。しかしC医師には、何事も患者に包み隠さず話し、納得を得ながら治療を進めようという態度がうかがえる。「こちらも遠慮なくものが言えるな」という安心感が笠本さんにはあった。そこで笠本さんは、こんな質問を投げかけた。

「肺がんにはイレッサ(一般名ゲフィチニブ)という抗がん剤のことをよく耳にするのですが、これを選択する方法はありませんか?」

C医師は、こう答えた。

「確かにイレッサの治療成績も報告されていますが、効果や安全性について、まだわからないところが多い薬剤です。効果、安全性が十分にわかっている併用抗がん剤治療をまず行い、その結果が不十分な場合には、その次の治療手段として、イレッサを使用することになります」

避けられない副作用の脱毛

笠本さんは、抗がん剤治療が強い副作用をもたらすことを知っていた(*5抗がん剤の副作用)。中でも気になるのは、脱毛だ。昔の同級生たちが、40歳前後からハゲが目立つようになっているなかで、笠本さんはそれほど生え際の後退もなく、ひそかな自慢だった。

「やはり髪の毛は抜けるのでしょうか?」

笹本さんはC医師に恐る恐る訊ねると……。

「はい、とくにタキソールは脱毛の副作用が強く、これを防ぐ手立てはありません。帽子かかつらを用意していただいたほうがいいでしょう。もっとも抗がん剤治療で抜けた髪は、治療終了後は3~4カ月で生えますから、それまでの我慢です。それからもう一つ、末梢神経障害という副作用も現れがちで、手先にしびれが出ます。これもいまのところ有効な対処はありませんので、細かい作業はできなくなる可能性があります」

一方、抗がん剤の副作用をモニタリングをしながら、随時症状を軽減するための支持療法も行っていく。細菌感染に対する抵抗力も一時的に低下するため、好中球減少に対しては、随時G-CSF(*6)といわれる薬剤を注射していくと説明された。

完全寛解に近い状態です

3月になっていよいよ笠本さんの治療が開始されることになった。パラプラチン+タキソールによる治療は3~4週ごとの投与を3~4回繰り返すことになっている。

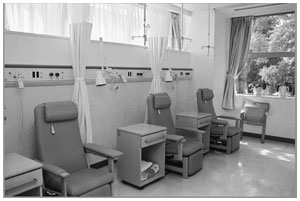

初めての点滴は、およ5時間かかった。笠本さんは、さすがにぐったりして、妻が運転する車で帰宅している。

C医師からの説明のように、吐き気はほとんどないが、翌日からだるい感じが続いている。食欲はあるが、おなかが張って、便秘気味になってきた2、3日後には、腰から下の筋肉痛、関節痛を感じたが2日ぐらいで気にならなくなった。

「これが抗がん剤というものか」

笹本さんは心細い思いを抑えることができない。

しかし、翌週には笠本さんは、ほとんど治療前の体調にもどった。好中球が減る時期と聞いていた7日目から10日目あたりにも、とくに体の異変は感じなかった。

2回目の点滴も予定通りに実施。点滴終了後の診察で、C医師は検査の結果を見ながら、ちょっと希望が持てる話をしている。

「腫瘍マーカー(*7)CEAが9.7まで下がっています。笠本さんには抗がん剤治療が効いているようですね」

こうして、4クールの治療を終えた2003年8月、笠本さんはC医師から、「がんが小さくなりました。完全寛解に近い状態です」と、教えられたのである。頭はほとんどツルツルだったが、「夏はこの頭に限るな」と思えるほど、気持ちに余裕も出てきた。

同じカテゴリーの最新記事

- 腹部からアプローチする究極の低侵襲手術 肺がんのロボット手術がここまで進化!

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策