まずは、できるだけ強い治療を! 小細胞肺がんとの闘い方最前線

抗がん剤+放射線で完治を目指す

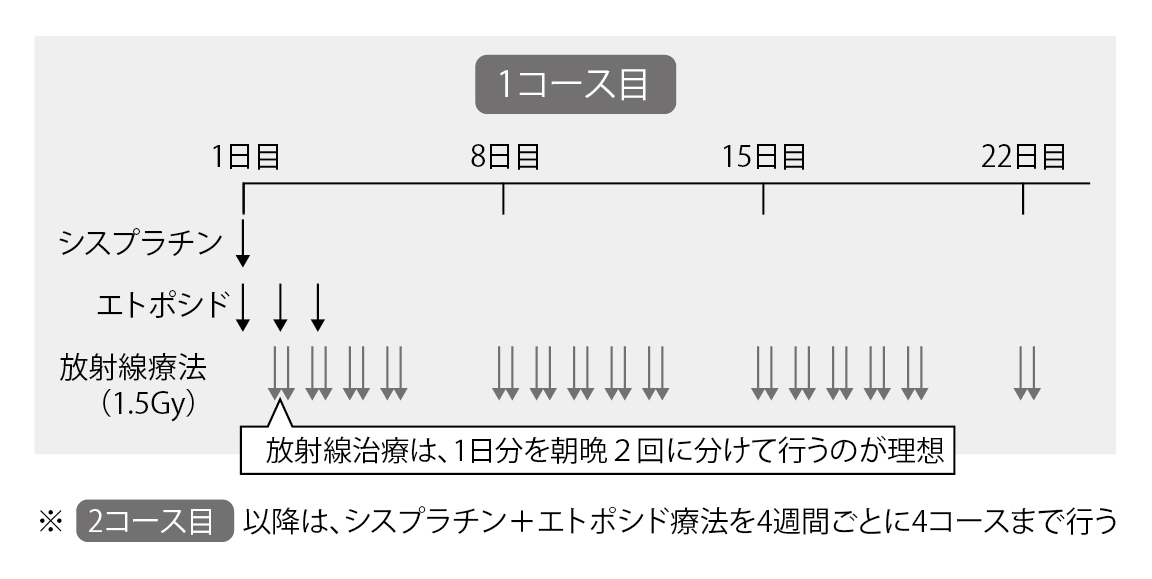

限局型の2期~3期、つまり、近くのリンパ節に転移がある場合、手術は行わず、化学療法と放射線治療を併用する。シスプラチン+エトポシド4コースの最初の1コースに、放射線治療を併用する(図5)。

進展型では、日本における小細胞肺がんの第1選択薬は、シスプラチン+イリノテカンだが、イリノテカンは放射線との相性があまりよくないため、放射線治療と併用する場合には、シスプラチン+

エトポシドを用いる。

「体調が悪く、放射線治療の同時併用をあきらめることもありますが、早い段階、できれば1コース目に放射線治療

を併用すると、20~25%の患者さんが完治するというデータがあります。同時併用は、副作用が大きく、体の負担も大きいのですが、治る可能性がある治療ですから、できるだけ早期に放射線治療を受けてほしいです」

胸水がたまっている、つまり、胸膜への転移(胸膜播種)がある症例は、限局型か進展型か意見が分かれるが、

「遠隔転移のない患者さんのうち、化学療法で胸膜播種や胸水が画像上消えた場合には、放射線を追加する方向で検討します。『長期生存の可能性が高まる』という報告があるためです」

また、初回の治療がよく効き、腫瘍が小さくなった限局型に対しては、予防的全脳照射(PCI)を行うことが多い。

脳や中枢神経系への転移を予防するため、脳全体にあらかじめ放射線をかけるのだ。脳への転移が抑えられ、生存期間が長くなることが証���されている。予防的全脳照射は25グレイの放射線を、10回に分けてかけるのが標準だ。

予防的全脳照射は、進展型でも最初の化学療法が効いた人に行うと、転移が抑えられて生存期間が延びるという報告があり、現在日本で比較試験が行われている。

低ナトリウム血症と腫瘍崩壊症候群に注意

抗がん剤も放射線も効きやすい小細胞肺がんだが、治療に際し、注意の必要な合併症があるという。低ナトリウム血症と腫瘍崩壊症候群だ。

低ナトリウム血症は水分の再吸収を促進するホルモンが、がんから過剰分泌されることで起きる。血中のナトリウム量が変わらないのに水分が増えるために、ナトリウム濃度が低くなる。これにより、吐き気や意識障害が起きる。

腫瘍崩壊症候群は、よく効く抗がん剤が増えて知られるようになった合併症。腫瘍細胞が壊れるとき尿酸が出るが、抗がん剤が効けば効くほど尿酸値が上がるため、放っておくと腎不全を起こし、亡くなってしまうことも。

「どちらも、『起こるかもしれない』と患者さんに心得ておいてほしい合併症です。せっかく完治するかもしれない治療なのに、合併症で命を失っては元も子もありません」

もちろん、化学療法や放射線治療に伴う副作用にも十分気をつける。放射線治療終了後に放射線をあてた範囲の外に起きる肺臓炎など、命にかかわる副作用もある。また、吐き気や嘔吐は制吐剤で十分抑えられるなど、今は「支持療法」も充実しているので、医師に相談し、きちんと予防投与を受けることが大切だ。

再発までの期間によって治療薬を選ぶ

では、頑張って治療したけれども、残念ながら再発してしまった場合、どのような治療が受けられるだろうか。アムルビシン、ノギテカン、イリノテカンなど、いくつかの薬剤がある。併用療法の比較試験も行われているが、今のところ、単剤が標準治療である。やはり化学療法の毒性には、十分注意が必要だ。

初回治療がよく効き、再発までの期間が長かった患者さんは、2回目の化学療法も効くと考えられて

いる。このタイプの患者さんには、積極的に化学療法を受けることをお勧めする。一方、初回治療が効きにくく、再発までの期間も3カ月以内と短かっ

た患者さんでも、アムルビシンの有効性が日本の試験で確認されている。

こうした薬の投与を受ける一方、骨転移による痛みなどを解消する緩和療法を受けていくのが、再発小細胞肺がんの標準的な治療となる。

「放射線が効きやすいがんなので、骨転移や脳転移への放射線もよく効きます。ぜひ積極的に受けてほしいです」

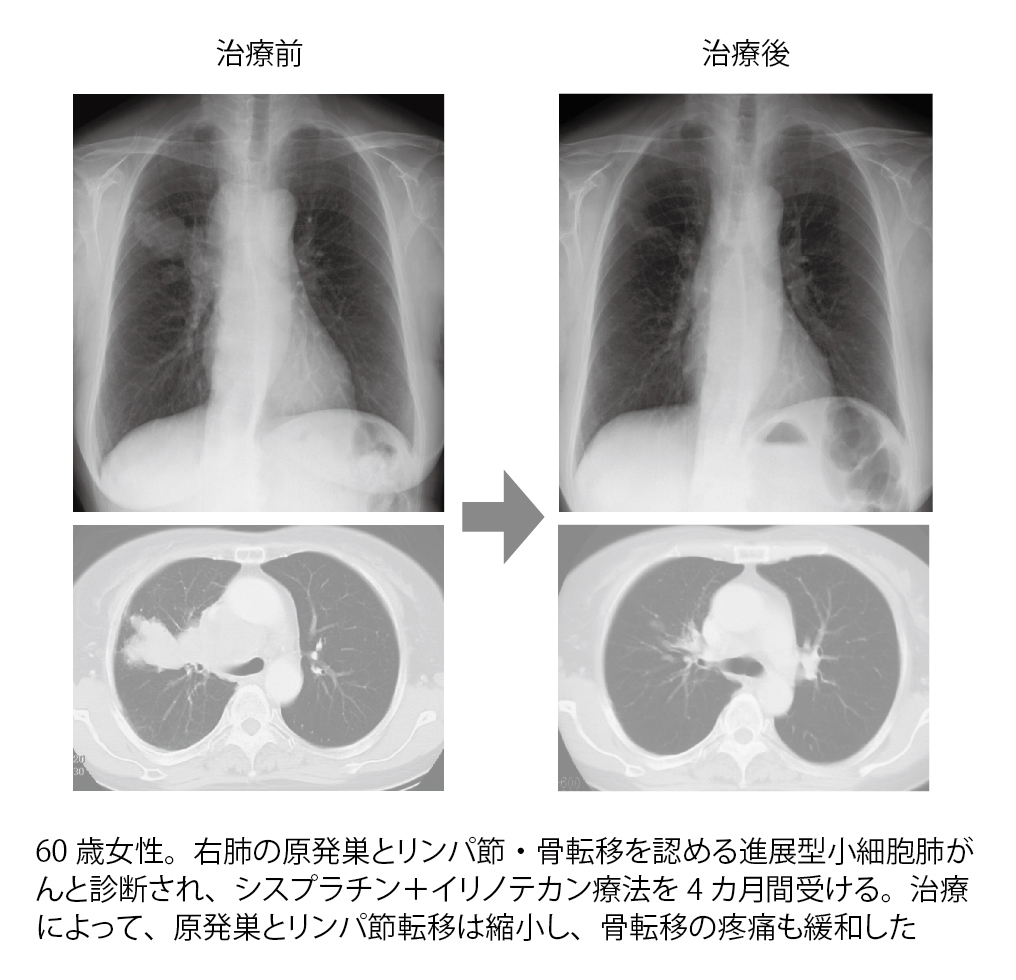

小細胞肺がんと診断されると、以前は「悪性度が高い」と患者さんはがっかりしたという。しかし、繰り返すが、薬剤も放射線も効きやすいがんなのだ(図6)。

「積極的に治療すれば、大きなご褒美も期待できる。少しつらくても、頑張って治療を受けてほしいです」

さらに、後藤さんはいう。

「最近、非小細胞肺がんでは、がんの遺伝子変異を特定して攻撃する分子標的薬が劇的に進歩していますよね。非小細胞肺がんで見つかった遺伝子変異(EGFRやALK融合遺伝子など)は、小細胞肺がんでは陰性、つまり、変異が起きていないことがわかっています。つまり、小細胞肺がんの原因には別な標的(変異)があると思います。私たち(国立がん研究センター東病院)は今年から、小細胞肺がんの遺伝子解析を進めています。症例が少ないがんなので、これまで取り組めませんでしたが、20年で組織標本がたまり、解析ができるようになったのです。近い将来、小細胞肺がんでも特定の遺伝子変化が見つかるはずです。それに伴い、効果が高くて副作用の少ない新薬も開発されていくと思います。あきらめず、できる治療を続けて命をつないでいただきたいと思います」