上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性の肺がん治療に期待の効果! 分子標的薬の適応拡大で肺がん治療はさらに一歩前進する

1次治療での効果を証明した臨床試験

まず、これまでの1次治療から振り返ろう。

上皮成長因子受容体遺伝子変異が陽性の進行再発肺がんの場合、これまでの1次治療は、「イレッサ単独療法」と「プラチナ製剤併用療法+−*アバスチン」だった。

プラチナ製剤併用療法は、*シスプラチン、*パラプラチンなどのプラチナ製剤と、*アリムタ、*タキソール、*ジェムザール、*タキソテール、*TS-1などを組み合わせた併用療法。これに、可能ならば分子標的薬で血管新生を妨げる作用をもつアバスチンを組み合わせる。

「新たにタルセバ単独療法が加わったのは、臨床試験で有効性が証明されたからです。海外の試験には、OPTIMALという中国で行われた試験があります」

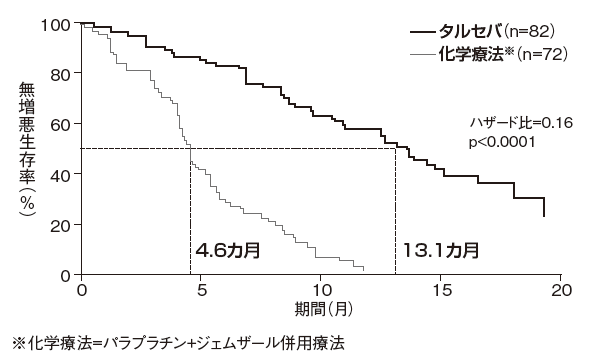

タルセバ単独療法群とプラチナ製剤併用療法群(パラプラチン+ジェムザール)を比較した試験である(図5)。その結果、がんが悪化するまでの期間を示す無増悪生存期間(PFS)の中央値は、プラチナ製剤併用療法群が4・6カ月、タルセバ群が13・1カ月だった。

「日本でも臨床試験が行われています。上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性の進行再発非小細胞肺がんに対し、タルセバ単独療法を行ったところ、無増悪生存期間が11・8カ月でした。1) これらのデータが得られた結果、タルセバが1次治療でも使用できるように変更されたのです」

*アバスチン=一般名:べバシズマブ *シスプラチン=商品名:ブリプラチン/ランダ *パラプラチン=一般名:カルボプラチン *アリムタ=一般名:ペメトレキセド *タキソール=一般名:パクリタキセル *ジェムザール=一般名:ゲムシタビン *タキソテール=一般名:ドセタキセル *TS-1=一般名:テガフール・ギメラシル・オラシルカリウム 1) JO22903試験による

タルセバとイレッサどちらを選択するか

タルセバとイレッサの両方が使えるようになると、どちらがより効果的なのだろう���と考えたくなる。

「どちらがいいのか、現時点では、はっきりした結論は出ていません。両者を比較する臨床試験が始まっていますが、まだ結論が出ていないからです。しかし、論文として発表された複数の臨床試験データを、統合的に解析した結果がまとめられています」

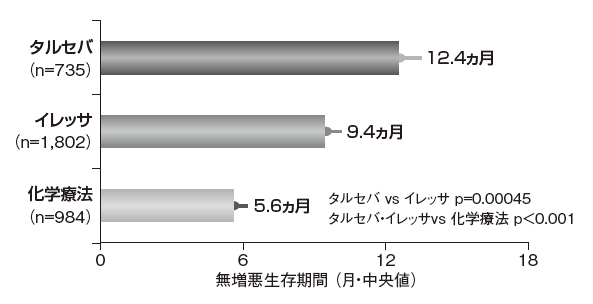

この解析によれば、がんが増殖するまでの期間は、タルセバ群が12・4カ月、イレッサ群が9・4カ月、プラチナ製剤併用療法などの化学療法群が5・6カ月だった(図6)。統計学的には、化学療法よりもEGFR-TKI(タルセバとイレッサ)が優れ、さらに、イレッサよりもタルセバが優れていた、という結果になっている。

(上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん患者を対象としたがんが増悪するまでの期間)

「直接比較ではないので、断定的なことは言えませんが、タルセバのほうがいいのではないかということを示す1つのデータではあります。現時点では、こうしたデータを参考にするしかありません」

日本で行われたタルセバの臨床試験では、奏効率 2) は78%、病勢制御率 3) は95%だった。

奏効率とは、がんを縮小する効果があった患者さんの割合をいう。つまり、78%の患者さんでは、明らかに腫瘍が小さくなったわけだ。

病勢制御率は、がんが縮小した人だけでなく、変わらなかった人、つまり進行が食い止められた人も含めた値だ。「タルセバを使用したほとんどの患者さんで、がんが縮小したり、進行が食い止められたりしたということです」

2) 奏効率は、がんが4週間以上完全に消失した「完全奏効(CR)」と、4週間以上にわたりがんの長径が30%以上縮小した「部分奏効(PR)」の症例数を足し、さらにそれを患者総数で割った数のこと 3) 病勢制御率は、この「完全奏効」と「部分奏効」に、「安定(SD)=完全奏効と部分奏効の基準を満たさず、明らかながんの増大のないもの」の症例数を加え、患者総数で割った数のこと

効果の差を生み出すのは血中濃度の差か?

タルセバとイレッサの効果の差は、何によって生み出されるのだろうか。その原因の1つとして考えられているのが、服用後の血中濃度の違いである。

タルセバもイレッサも経口薬(内服薬)で、1日1回服用する。そして、1日の定められた量(タルセバは150㎎、イレッサは250㎎)を服用したときの薬物の血中濃度を比較すると、タルセバのほうが高くなっているのだ。

「血中濃度がピークに達したときの値で比較しても、タルセバが2,120ng(ナノグラム)/㎖、イレッサが307ng/㎖で、約7倍もタルセバのほうが高い値になっているのです。この違いが、治療成績にも影響しているものと考えられています」

血中濃度の高いタルセバの治療は、脳転移や*がん性髄膜炎に対しても強い効果を期待できる。

「従来の抗がん薬では、脳転移やがん性髄膜炎の治療は難しかったのですが、タルセバでは良好な治療成績が報告されています。これも、薬剤の血中濃度が関係しているのではないかと考えられています」

*がん性髄膜炎=髄膜や脳脊髄液にがん細胞が認められる状態

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで

- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場

- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法

- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要

- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン