タルセバの使用で、生存期間がさらに延長する EGFR遺伝子変異に注目! 非小細胞肺がんの最新分子標的治療

EGFR陰性でも効果的だったケース

前述したように、イレッサとタルセバがよく効くのは、EGFR遺伝子変異陽性の場合である。しかし、タルセバに関して言えば、陽性の患者さんだけにしか使えないわけではない。実際にこんな例があるという。

「扁平上皮がんの患者さんですが、高齢で体力が低下しており、普通の抗がん剤は使えませんでした。EGFR遺伝子変異は陰性。普通ならもう治療法はないという段階ですが、タルセバを使ってみたところ、最初はPR(部分奏効)、その後SD(安定)となり、長期にわたってよい状態を保つことができました」

このケースでは、イレッサを使用することはできない。EGFR遺伝子変異が陰性の場合、イレッサを使用すると、普通の抗がん剤を使うより治療成績が劣っていた、というデータがあるからだ。

「その点、EGFR遺伝子変異が陰性でも、タルセバは使ってみる価値があると思います。それを確かめるため、慎重に臨床試験を始めています」

EGFR遺伝子変異が陰性で、通常の抗がん剤治療を行った後の患者さんを対象に、2次治療、3次治療でタルセバを服用してもらい、治療成績を調べているのだという。有効性が確認されれば、タルセバの活躍の場が広がることになる。

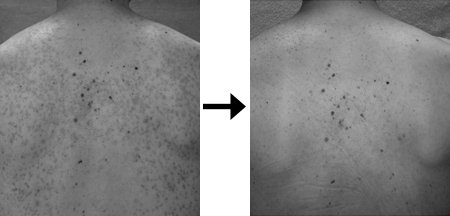

副作用で現れる皮膚障害はステロイド外用薬で対処

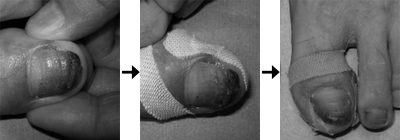

イレッサもタルセバも、最も重要な副作用は皮膚障害である。この他、皮膚の掻痒感や乾燥に悩まされる患者さんも多い。また、爪囲炎、陥入爪なども多く見られる副作用だ(写真2)。

タルセバの場合、使用した患者さんの98パーセントに発疹が現れている(図3)。

「副作用の皮膚障害に対しては、ステロイド外用薬を使って、症状の改善をはか��ます(写真4)。乾燥に対しては保湿剤を使います。爪の障害は、強い痛みがあるし、放置すると爪が取れてしまうこともあります。副作用で皮膚障害や爪の障害が現れた場合には、主治医を通して皮膚科を紹介してもらうといいでしょう」

ステロイド外用薬などを使っても、症状をコントロールしきれない場合には、薬を減量したり、休薬したりする。実際の症例を挙げておこう。

1つめの症例は、タルセバを1日150ミリグラム服用し、皮疹がひどくなった患者さん。服用量を100ミリグラムに減量したところ、皮膚の症状は大幅に改善した。

2つめの症例は、グレード(*)3の皮疹が出て、痒みも強かったため、休薬せざるを得なかった患者さん。わずか1週間で改善し、再びがん治療を行うことができた。

副作用は適切な処置により、多くは乗り切ることができる。がん治療を継続するためにも、皮膚科を受診し、専門的なケアを受けるのがいいようだ。

*グレード=副作用の重症度。数値が多くなるほど重症度が上がる

ESMOで発表された最新の臨床試験データ

タルセバに関しては、2010年10月のESMO(欧州臨床腫瘍学会)で興味深い臨床試験の結果が報告されている。中国で行われたOPTIMAL試験という臨床試験で、どのような結果が出るか、世界中の研究者が注目していた。

試験の対象となったのは、手術できない非小細胞肺がんで、EGFR遺伝子変異が陽性の患者さん。タルセバをファーストライン(第1次治療)で使用した場合の結果が報告された。比較対象となったのは、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)とパラプラチン(一般名カルボプラチン)の併用療法である。

「イレッサに関しては、ファーストラインで使った場合、殺細胞性の抗がん剤より治療効果が優れていることがすでに証明されています。OPTIMAL試験は、タルセバに関する同様の試験ですが、イレッサの場合と同様に、従来の化学療法を上回る成績でした」

図5に示したのが、OPTIMAL試験の無増悪生存率を示したグラフである。中央値で比較すると、ジェムザール+パラプラチン併用療法群が4.6カ月なのに対し、タルセバ群は13.1カ月で、8.5カ月も延長していることがわかる。従来のイレッサでの試験結果では中央値が約10カ月程度だったので、それを3カ月以上上回る結果であったことはEGFR遺伝子変異がある患者さんの治療選択肢が増えることになり、大きな福音になるのではないか。

「実際の治療に当てはめて考えると、生活の質を維持した期間が、これだけ確保できることになります。この差は極めて大きいと思いますね」

また、この臨床試験が中国で行われたものであることにも意味があるという。なぜなら、タルセバやイレッサのようなEGFRチロシンキナーゼ阻害薬の効果や副作用は、人種が重要なファクターになることがわかっているからだ。同じ東アジア人を対象にした臨床試験なら、その結果がそのまま日本人にも当てはまると考えられる。

「現在、タルセバは保険診療の適応上、ファーストラインでは使えませんが、このデータが出たことで、将来的には使えるようになるかもしれませんね」

患者さんにとって、再発までの期間が延びることや、生存期間が延びることは、重要な意味を持つ。適応が拡大されることを期待したいものである。

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで

- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場

- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法

- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要

- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン