自分のタイプに合った薬に出合うために遺伝子診断を受けよう!

新たな原因遺伝子や腫瘍マーカーを見つける

――がん原因遺伝子と、その働きをブロックする薬は、ALK阻害薬以外にも見つかっているのでしょうか。

――がん原因遺伝子と、その働きをブロックする薬は、ALK阻害薬以外にも見つかっているのでしょうか。

間野 たとえば、私たちはROS1やRETと呼ばれる酵素が、ALK遺伝子の場合と同様に別の遺伝子と融合を起こして、がん遺伝子になることを発見しました。これらの遺伝子異常をもつ患者さんはあまり多くありませんが、ALK阻害薬のような薬が生まれれば、今回と同様の恩恵がもたらされると思います。

――国も研究に乗り出しましたね。

間野 「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」ですね。2011年から文部科学省が主体となり、新しいがんの研究プロジェクトがスタートしました。2つグループがあり、1つは薬剤のもとになる化合物を開発するグループ、もう1つはゲノム解析により新たな治療関連遺伝子を発見するグループで、私が後者のリーダーを務めています。

今後のがん研究は、患者さんの検体(検査で採取した細胞)を使ったゲノム解析が主流になると私は考えています。臨床試験ネットワークの先生たちと協力し、一定の規定にのっとって行われた臨床試験において、さらなるがんの原因遺伝子や、治療成績を予測できる遺伝子マーカーを効率良く見つけられるのではと考えています。

中西 間野先生の研究グループは5つのチームに分かれていて、私はその1つ、TKIチームのリーダーを務めています。私たちはこれらの薬を臨床の現場で使い、同時に、患者さんから採取させていただいた検体を間野先生はじめ基礎研究の先生方に調べていただきます。基礎研究と臨床の連携により、効く人、効かない人の差はなぜあるのか、あるいは、最初に効いたのに、ある時期に効かなくなることがあるのはなぜか、などが解明されてくると期待しています。研究のための研究ではなく、まさに研究が明日の治療に結びつく生きた研究だと感じています。

肺がん診療ガイドラインも遺伝子診断を推奨

――遺伝子をターゲットにすることで、がんの研究や治療が大きく変わってきているのですね。

間野 これまでのがん治療は、肺腺がんであればこの薬、胃がんであればこの薬というように「がんがどの臓器で起きたか」の情報を基に治療薬が決定されてきました。現在では、がん治療にパラダイムシフトが起きている。たとえば肺がんでは、EGFR遺伝子の異常やEML4-ALK融合遺伝子の有無を調べ、それがある患者さんだけにイレッサやザーコリを使い、切れ味の鋭い治療効果が得られています。それがない患者さんに薬を使うと、逆に治療成績が悪くなることもわかっています。

つまり、「どんな遺伝子異常によって起きたがんなのか」によって薬が選ばれる時代はすでに始まっており、今後も新たな遺伝���異常が次々特定され、これを阻害する薬が生まれてくるのは間違いありません。がんの遺伝子診断は今後、医療のきわめてコアな部分になるはずです。効く人に選択的に薬を使う治療は、救えるべき人を救い、効かない人に使って不要な副作用で苦しめることもなく、また、医療行政上のコスト削減も期待できます。

――こうした動きに伴い、日本のガイドラインも変わりましたね。

中西 日本肺癌学会では推奨治療をまとめた「肺癌診療ガイドライン」を4~5年に1度改訂してきましたが、今は薬物療法の進歩がめざましく、毎年改訂しています。

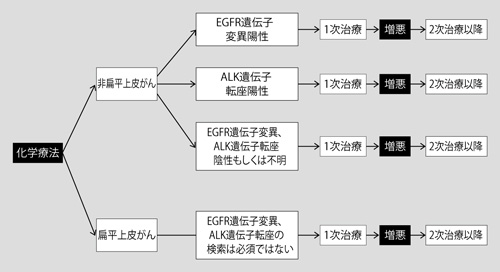

最新版でも「非小細胞肺がんの中でも、腺がんであれば遺伝子検査を行い、EGFR遺伝子異常とEML4-ALK融合遺伝子の有無について調べた上で薬物選択をする」という流れで、診断~治療までの手順が掲載されています(図3)。

――ザーコリはまだ国内で承認後間もないですが、ガイドラインでも記載されましたね。

中西 ガイドラインでは推奨レベルがA~Dに分かれています。AとBは「科学的根拠があり、行うよう強く勧められる/勧められる」、Dは「行わないよう勧められる」で、Cは以前「行うべき根拠が明確でない」でした。しかし、今回C1とC2に分けられ、C2は従来通りの「行うべき根拠がない」、C1は「科学的根拠は十分ではないが、行うことを考慮してもよい」。ザーコリはこのC1に該当しますが、つまり、「大規模な臨床試験によるエビデンスはないが、効くと考えられる裏付けもあり、少数の患者さんでめざましい治療成績がある。したがって、該当する遺伝子異常があるときは使用することを勧める。ただし、安全性についてはより慎重な配慮をするべきである」ということです。

日本肺癌学会編

気軽に受けたい遺伝子診断

「自分のためにも、後に続く患者さんのためにも遺伝子解析や臨床試験には、ぜひ、ご協力をお願いしたい」と訴える2人

――まさに個別化医療の時代ですね。

中西 個別化医療という言葉がもてはやされ、私たちも注目していますが、気をつけなければならない点もあります。たとえば、遺伝子異常があっても薬が全員に効くとは限らないこと、遺伝子診断をするための検体がいい状態でない場合、診断が正しくつかないこともある、などです。

こうした点を認識しつつ、遺伝子診断を行うのが治療の最初のステップ、という時代になっているのは間違いないと思います。

――患者さんはそんな時代にどう対応したらいいですか?

中西 私たちが今日提供する最適治療は、科学的に証明されたものです。科学的な証明は、臨床試験をして初めてできるものですが、臨床試験は患者さんとご家族の協力なしにはできません。明日のより良い治療のためにも、市民の皆様に臨床試験の重要性を理解していただきたいと思います。

また、自分にとっての敵(がん)の全体像がわからないと、正しい戦い方もできません。がんに関する情報が溢れていますが、しっかり取捨選択した上で収集することが重要です。国立がん研究センターやWJOGのHP、また、個別の薬剤に関しては、各企業等が作成している患者さん向けサイトなどが参考になるかもしれません。

全国のがん診療連携拠点病院には相談支援センターが設置されていて、医師の他、看護師や臨床心理士など、がんに精通した人がいますので、相談してみるのも良いと思います。

間野 私たちが発見したEM L4-ALK融合遺伝子も、この異常を持つ患者さんが検体を提供してくれたおかげで見つかり、今後何万人、何10万人もの肺がん患者さんを救うことになるでしょう。

また、日本には優れた臨床試験ネットワークがあるにもかかわらず、必ずしも抗がん薬の早期臨床試験は日本で行われてきませんでした。しかし、たとえばザーコリを日本で最初に使われた患者さんは、臨床試験に参加された方です。新しい薬は必ず、臨床試験の形で入ってきます。

ご自分のためにも、あとに続く患者さんのためにも、きちんとした研究機関の行っている遺伝子解析や臨床試験には、ぜひともご協力いただきたいですし、一刻も早く新薬が導入される国になるよう、皆さんと一緒に努力していきたいと思います。

同じカテゴリーの最新記事

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 薬物療法の進歩で対象となる患者が増えている! 非小細胞肺がん4期からのサルベージ手術

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで

- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場

- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法

- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要

- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン