政府も動き出した希少がん対策

ホットラインに寄せられた 1,800件の相談

このような考えから、国立がん研究センターでは、2014年4月に「希少がんホットライン」を開設した。以前から肉腫に関するホットラインはあったが、それを拡充した形だ。理念は、「納得できる治療選択」を支援するための電話相談(図1)。

受付時間は9時から16時で、複数の診療科を経験したベテランの看護師が対応する。

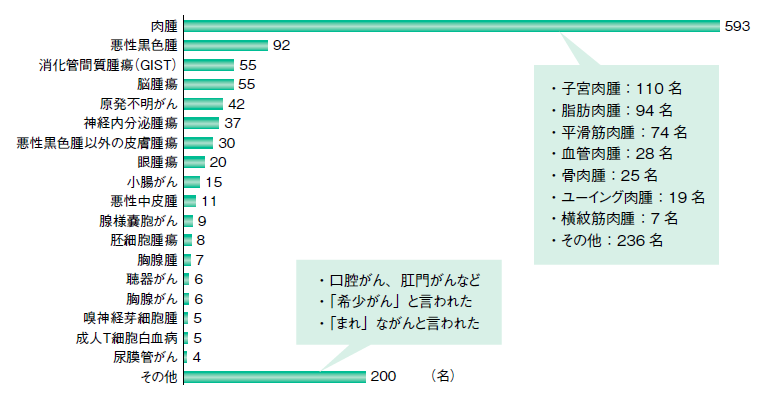

ホットラインに寄せられた相談は1年で約1,800名に上る。3分の1が本人、3分の1が家族で、残る3分の1は医療関係者だった。川井さんは「医療関係者からの問い合わせが予想以上に多かった」という。1,800名のうち1,200名ほどは首都圏からで、地方や海外からの相談も多かった。がん種も様々であった(図2)。

「遠方の方の場合は、電話相談の結果、近隣の病院を紹介するなどの対応を取らせていただいています。もちろん、当センターに来ていただくことも可能です」

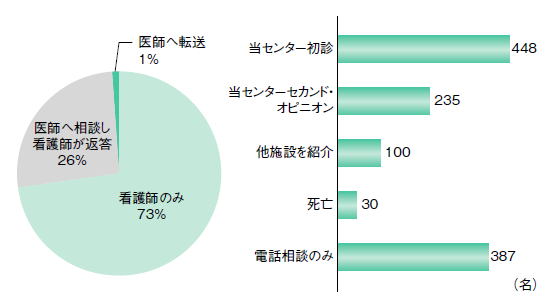

相談してこられた方の6割ほどは来院されるという。

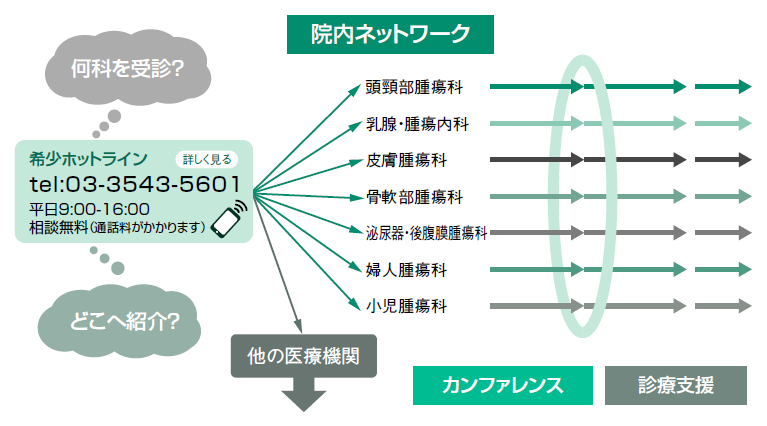

「対応する看護師がキーです。希少がんや診療の実情にも詳しいので、電話で解決できることも増えています。もちろん、その後ろには専門医が控えていますので、必要に応じて医師対応もしています」(図3、4)

情報提供の大切さ 若い世代への対応

川井さんに希少がんへの対応の課題を聞いた。

「希少がんに関する正確な情報が少ない、十分に伝えられていないということが大きな問題です。もともとエビデンスが十分確立されていない腫瘍が多いこともあって、患者さんへの情報提供が十分に行われていない。患者さんも、インターネット等に氾濫する様々な情報の中から何を信頼してよいかわからず、不安になっていることも多��」

さらに、希少がんは若い世代に多いことも問題だ。

「同じ病院に同じ病気と闘う友だちがいないということは不安ですし、治療への意欲低下にもつながってしまいます」

川井さんは、希少がん治療の集約化、あるいはネットワーク化を提案している。

「実地診療にしても臨床試験にしても、各施設に少数の希少がん患者さんが孤立した状態でいることは、最終的に患者さんの利益になりません。医療の質の向上を図る意味でも、希少がんはある程度専門の医療機関に集約する、あるいは少なくとも医療機関・専門医の緊密なネットワークの中で診療するという考え方は必要ではないかと思います」

まずはホットラインに連絡を

患者さんへのメッセージを聞いた。

「まれながんなので本音では医師もある意味不安を抱えながら診療しています。セカンドオピニオンも重要です。主治医と十分なコミュニケーションを取った上で、専門医のセカンドオピニオンを求めることは、特に希少がんにおいては大事なことではないかと思います。困った場合にはいつでも相談していただければと思います」

希少がんだからとあきらめていたのは過去の話。希少がんホットラインなどを有効に活用しながら、自らの状況の把握と治療についての正確な知識を得ることが重要である。