切除する部位と影響を理解し 術後の治療・生活に備えよう

Q4 腹腔鏡下の手術も行われる?

現在は、婦人科のがんに対する腹腔鏡下手術は、健康保険では認められていません。先進医療として、子宮体がんの腹腔鏡下手術が行われてきました。

ただ、2014 年4 月の健康保険の改定で、早期の子宮体がんに対する腹腔鏡下手術が認められることになりました。早期の子宮体がんは、単純子宮全摘出術と骨盤内リンパ節郭清で済むことがあるので、こうした術式が腹腔鏡下で行われるのではないかと見られます。

基本的には開腹手術が行われますが、最近はなるべく傷跡が目立たない縫合が行われています。糸が皮膚の表面に出ない縫い方をし、溶ける糸を使うため、抜糸も必要ありません。

Q5 将来子どもをもちたい人の手術は?

手術法の選択は、基本的にがんの進行度や組織型から判断し、適切な方法が選択されます。その上で、妊娠出産の希望があれば、それについて検討することになります。

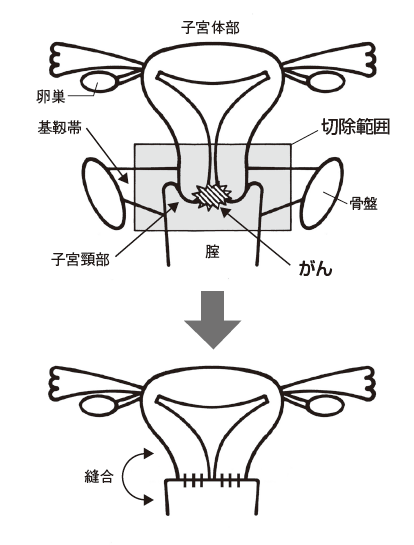

子宮頸がんの場合、「子宮頸部円錐切除術」なら妊娠出産は可能です。Ⅰb1 期以降の場合、通常は広汎子宮全摘出術が行われますが、子宮体部を残す「広汎性子宮頸部摘出術」という手術があり、この方法だと妊娠出産が可能です。

子宮体がんの場合には、悪性度の低い組織型で、筋層への浸潤がなければ、「黄体ホルモン療法」という方法があります。8 ~ 9 割の患者さんでがんが消えます。その後、再発することが多いのですが、がんが消えている間は妊娠出産が可能です。ただし、多くが不妊治療に準じた処置を行う必要があります。

Q6 術後の治療は、いつ始める?

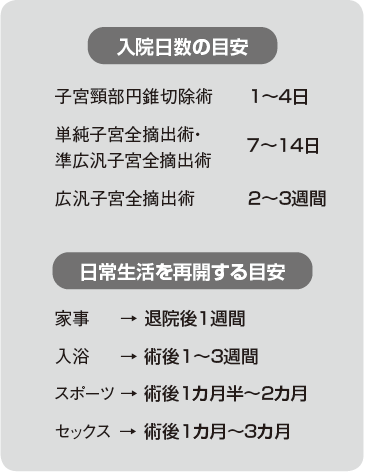

がんの種類や進行度によっては、手術後の放射線療法や化学療法が必要になることがあります。がんをたたくためには、手術後なるべく早い時期に開始したいわけですが、いつ始めるかは、患者さんの全身状態や傷の状態にもよります。

一般的には、術後1 カ月程度を目安として、なるべくそれまでに開始します。もちろん、合併症などが起きていれば、開始を遅らせることもあります。

入院中は、手術の合併症や���復の様子を見ながら手術翌日以降、ベッド上や室内歩行などでリハビリを始めます。一度退院する場合の自宅での生活は、無理のない範囲で、家事や外出を行い、普段の生活に近づけよう体を動かしていきます。食事や運動で体力を落とさないことが、次の治療への準備になります。

Q7 排尿障害はどのような場合に起こる? 対策は?

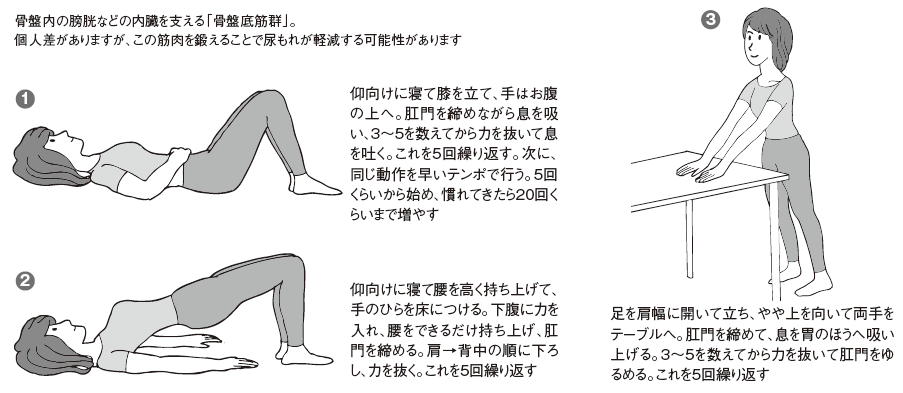

排尿障害を和らげる生活

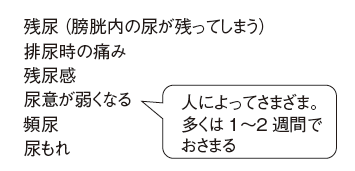

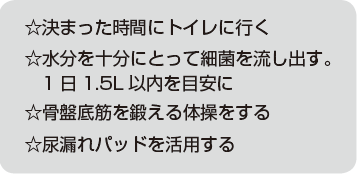

広汎子宮全摘出術などの手術を受けると、術後に排尿障害が起こることがあります。下腹神経と骨盤内臓神経が損傷を受けることが原因です。手術するときにこの神経を残すようにすれば、基本的に排尿機能は温存されます。それでも、手術後一時的に排尿障害が現れますが、多くは1 ~ 2 週間程度で回復します。

排尿がうまくいかず、残尿のある状態が続くと、細菌感染により膀胱炎を起こす危険性があります。これを予防することが大切です。また、尿漏れが起こる場合には、薬物療法が行われたり、泌尿器科を受診してもらうことがあります。

Q8 卵巣欠落症状には、どう対処する?

閉経前の患者さんが、両側の卵巣を切除する手術を受けると、体内の女性ホルモンが急激に減少するため、更年期に見られるような症状が現れます。これが「卵巣欠落症状」です。

顔などが急に熱くなる「ホットフラッシュ」が代表的な症状で、他に「発汗」「めまい」「動悸」なども現れやすくなります。

最も効果的な治療法はホルモン補充療法(HRT)ですが、それが行いにくい場合もあります。例えば、子宮体がんはホルモン依存性のがんなので、女性ホルモンを補充するのは好ましくないのです。

そこで、自律神経を整える薬を使うなど、「現れている症状を軽減させるための対症療法」が行われます。漢方薬などもよく使われます。

Q9 リンパ浮腫の予防は? 治療法は?

骨盤リンパ節郭清を行うと、脚から戻るリンパ液の流れが悪くなるため、脚にむくみが起きやすくなります。これが「リンパ浮腫」です。

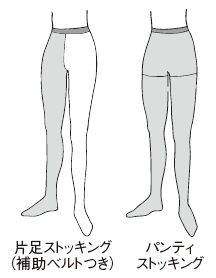

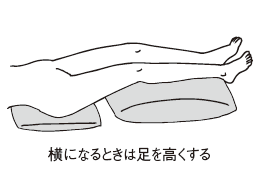

予防のためには、弾性ストッキングを着用する、長時間立ち続けないようにする、寝るときは足を少し高くする、正座を避ける、長時間座るときには脚を動かす、といったことが効果的です。

リンパ浮腫が起きたときには、リンパ液を流すためのマッサージ(リンパドレナージ)や、弾性包帯を用いた圧迫療法が勧められます。また、リンパ管を静脈につなぎ、リンパ液の流れをよくする手術もあります。形成外科で行われる手術です。

Q10 蜂窩織炎って? 対策は?

リンパ液の流れが悪くなっているときに、皮膚の傷などから細菌が入り、脚全体に炎症が起きることがあります。これが「

予防するためには、皮膚を清潔に保ち、小さな傷に注意します。除毛のためにカミソリを当てたりすることは避け、カットにします。皮膚が乾燥するとかゆみが生じて、ひっかき傷ができやすくなります。保湿剤などによるスキンケアが必要です。また、水虫はしっかり治療しておくようにします。

同じカテゴリーの最新記事

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待