薬が効かなくなっても次の薬に切り替えながら長期生存をめざそう 再発卵巣がんに使える抗がん剤の選択肢が次々に増加中!

使い分けは薬の毒性で判断

ドキシル、ハイカムチン、ジェムザールの使い分けについては、使う順序は決まっておらず、毒性で判断するのがいい、と藤原さん(図2)。

| 一般名 | 商品名の例 | 血液毒性 | 倦怠感 | 消化器障害 | 神経障害 | 手足症候群 | 脱毛 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| パクリタキセル | タキソール | ++ | + | +++ | ++ | ||

| ドセタキセル | タキソテール | +++ | +++ | + | ++ | ++ | |

| イリノテカン | トポテシン | ++ | ++ | +++ | ++ | ||

| 経口エトポシド | ラステット | + | ++ | +++ | |||

| ドキソルビシン塩酸塩 | ドキシル | + | +++ | +++ | |||

| トポテカン | ハイカムチン | +++ | + | ++ | + | ||

| ゲムシタビン | ジェムザール | +++ | + |

「たとえばドキシルの場合、骨髄抑制や神経毒性は少ないし、脱毛の心配もありません。ただし、ドキシルの1番困る副作用は手足症候群で、皮膚障害が現れやすくなります」

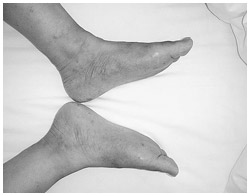

具体的な症状としては、痛み、しびれ、ものに触れたときの不快な感覚、チクチクまたはピリピリするような���覚、皮膚が赤くなったり腫れたりする、などです(写真3)。

逆にハイカムチンは骨髄抑制が強く現れ、白血球(好中球)、血小板などの著しい減少がみられます。白血球が少なくなれば感染症にかかりやすくなり、血小板の減少によって出血しやすくなります。ほかに下血、吐き気・おう吐、発熱、倦怠感なども生じますが、ハイカムチンと同系統の薬剤であるイリノテカン(一般名トポテシン)と比べると、イリノテカンの特徴である下痢の症状はあまりみられません。

また、ジェムザールには、骨髄抑制による白血球や血小板の減少、悪心、おう吐などのほか、皮膚障害の副作用があります。

ただし、ハイカムチンには脱毛が現れますが、ジェムザールにはそれはありません。

このように、薬によって毒性が違うので、その違いを理解した上で、順番に使い分けるのが1番いい、と藤原さんは語ります(図4)。

どうする? 副作用の対策

副作用への対策はどうしたらいいでしょうか?

藤原さんはドキシルを点滴投与する際、手足症候群の予防のため、手と足をアイスパックなどで巻いて冷やしたり、保湿剤を塗ったりしているということです。アイスパックで冷やすと、血管が収縮してその部分だけ抗がん剤が行き渡りにくくなります。手足にがんはできないので、皮膚障害の予防に効果が大きいのではないかと、藤原さんは考えています。

保湿剤も、手足に傷ができないようにするために有効で、治療する前から塗っておくといいようです。

「そのかわり、手足症候群を抑えると、今度は口内炎がひどくなるようです。口腔ケアがおろそかだと、感染症のリスクが高まる発熱性好中球減少症の原因になるのではないかといわれていますから、口腔内を清潔に保つことが大切。最近、口腔の専門家にも入ってもらって患者さんのケアをする施設が増えています」

患者さん自身が行う口腔ケアとしては、治療が始まる前に虫歯や歯肉炎を治しておくとか、抗がん剤投与が終わったあとも、うがいなどで口腔内を洗浄し、歯磨きはゴシゴシこするのでなく、歯茎をやさしくマッサージするように行うといい、と藤原さんのアドバイス。

また、口の中が乾燥しないように、こまめに水分を補給するのも大切です。

骨髄抑制の対策としてはきちんと検査を受けることが肝心。

「白血球が減っているときは発熱に注意が必要です。抗生剤の投与が必要となるので、早めに主治医に相談することが肝心です。生ものも控えたほうがよいですね。血小板が減ると出血したりするので、過激な運動はせず、粘膜を刺激するようなものも食べないでいただきたい」

単剤でも効果が証明されたアバスチン

卵巣がん治療のもう1つのトピックは、分子標的薬のアバスチン(一般名ベバシズマブ)についてでしょう。

2010年6月のASCO(米国臨床腫瘍学会)で発表された臨床試験(GOG218)の結果と、昨年10月のESMO(欧州臨床腫瘍学会)での臨床試験(ICON7)の結果発表です。それによると、これまで標準治療とされたTC療法(タキソール+カルボプラチン)にアバスチンを加えて、さらにこの治療が終わったあとも再発予防の観点から維持療法として1年間、アバスチンを単剤で投与したところ、無増悪生存期間(*)が有意に延長したことが証明されました(図5)。

これは、婦人科がんの中で初めて分子標的薬の有効性が示された非常に大きなトピック、と藤原さんは指摘します。

この結果を受けて、欧米では、比較的早い段階でアバスチンの卵巣がんへの使用が承認されるのではないか、といわれています。そうなると、GOG218試験に参加した日本での承認動向が注目されるところです。

ところで2010年11月、『卵巣がん治療ガイドライン』が3年ぶりに改訂されました。

藤原さんによると、2010年版のガイドラインでは、初回治療でのウィークリー投与法が新しいエビデンスとして加わったほか、再発卵巣がんの記述が詳しくなり、初回化学療法のオプションや、特殊な組織型のがんに対する化学療法のオプションなどが追加されました。

めざましい進歩をみせる化学療法に関する記述が充実した新ガイドライン。患者さんも診療の参考にするといいでしょう。

*無増悪生存期間=治療後、がんが進行せず、安定した状態である期間

同じカテゴリーの最新記事

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待