進行別 がん標準治療 早期発見の難しい卵巣がん治療は、抗がん剤がカギを握る

早期がんの治療・手術

手術は治療と同時にがんの進行度を調べるのが目的

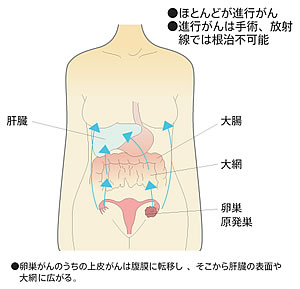

がんの手術といえば、がんを摘出することを目的に行われるのがふつうです。ところが、卵巣がんに限ってはこの常識が当てはまらないのです。卵巣がんの場合は、がんの摘出も兼ねて、「がんの進行度を把握する」ことが重要な目的になっているのです。 「見た目には早期でも、よく調べたら進行がんだったということがあるのでそれを確認するのが初回手術のもう一つの目的」と、藤原さん。実際に、見た目は卵巣内にとどまる早期がんのようであっても、調べてみると、すでにリンパ節転移などがある場合が少なくないといいます。

したがって、手術も4~5時間に及ぶ大がかりなものになります。卵巣や卵管と同時に子宮が摘出され、骨盤内のリンパ節や腎静脈周囲に及ぶ傍大動脈リンパ節がていねいにかきとられます。腹腔内の細胞や腹膜の組織も採取され、その一つひとつを標本にしてていねいに顕微鏡で検査が行われます。こうして初めて、卵巣がんがどこまで広がっているか、その進行度を正確に把握することができるのです。1期、2期の早期がんであっても、初回手術は治療と同時に本当に早期がんであることを確認するために行われるわけです。

| 病期 (ステージ) | 診断 | |

|---|---|---|

| 1期 | a | 片方の卵巣内にがんがとどまっている。 |

| b | 両方の卵巣内にがんがとどまっている | |

| c | 片方または両方の卵巣内にがんがとどまっている。 被膜が破綻し卵巣表面に腫瘍がある。腹水などに悪性細胞がある。 | |

| 2期 | a | がんは卵巣の周囲(卵管や子宮)に浸潤し、腹腔内にはがんがない。 |

| b | 他の骨盤組織にがんが浸潤している。 | |

| c | 骨盤内にがんが浸潤し、腹水などに悪性細胞がみられる。 | |

| 3期 | a | 顕微鏡下で、骨盤外の腹腔にがんが転移している。 |

| b | 肉眼で骨盤以外の腹膜に転移している。がんの大きさは2センチ以下。 | |

| c | がんの大きさは2センチ以上で、���盤外の腹膜に転移している。近くのリンパ節にも転移がある。 | |

| 4期 | 遠隔転移(肝臓など)している。 | |

1期ならば手術だけで治る

実際に見た目には片方の卵巣にがんがとどまる1A期のようであっても、手術をしてきちんと検査をすると、15パーセントが3期だったというデータもあります。川崎医科大学では1期の5年生存率は90パーセントを超えていますが、これも正確に病気を把握しているからで、「成績が悪いところは、1期と診断した患者さんの中に3期の人が入っている可能性もあるのです」と藤原さんは語っています。

しかし、これだけの大がかりな手術を行っても、初回手術でがんが取りきれる人は「本当に1期の人だけ」に限られます。「がんの残存がないことが顕微鏡検査で確認され、卵巣を包む皮膜が破れていない、腹水もない。そうした条件が全てクリアーされれば、手術だけで退院となりますが、こういう人は年に1~2例です」と藤原さん。つまり、ほとんどの人にとって卵巣がんの手術は、とれるがんはとり、正確に病気を把握して次の治療を受けるための手段となるわけです。

早期がんの治療・術後補助療法

早期がんでも進行がんと同じ治療を行う

そして、少しでもがんの取り残しの可能性があれば、術後補助療法が行われます。幸い、卵巣がんには抗がん剤がある程度有効です。がんの進行度によって多少考え方は違いますが、基本的には進行がんの標準治療にのっとって早期がんでも、タキソール(一般名パクリタキセル)とパラプラチン(一般名カルボプラチン)と言う抗がん剤を組み合わせて治療するのが、現在の標準的な治療法です。

パラプラチンは、吐き気や腎臓の機能障害などの副作用が比較的少ないのが利点です。タキソールを3時間点滴で投与し、その後パラプラチンの点滴を行うのがふつうで、これを3週間に1回、3~6サイクル繰り返します。

藤原さんによると「副作用が軽ければ、外来で抗がん剤の投与も可能です。そして、1週間に一度白血球、血小板の数を見ます。もし、白血球の低下があれば白血球を増加させる薬を使う」そうです。

迷ったら抗がん剤を予防的に投与する

ただ、最近はここまで厳密に大規模な手術でがんの進行期を把握しなくても、早期がんの場合は迷ったらとにかく抗がん剤を予防的に投与する、そういう方針で治療を行えばいいのではないか。そう考えられるデータも出てきているそうです。

「ヨーロッパで早期の卵巣がんを対象に行われた臨床試験で、見た目には早期がんで抗がん剤を投与するべきかどうか迷うケースでも、手術できちんと進行期を把握した場合でも、とにかく再発の危険が高いと判断された場合は抗がん剤を投与したほうが治療成績がいいことが確認された」のです。

ひとつは、摘出手術後補助化学療法をするべきかどうか、主治医が迷ったケース(ICON1研究477例)です。この場合、(1)補助療法としてただちに抗がん剤を投与した場合と(2)抗がん剤を投与しないで経過を観察するのみにとどめたケースで比較が行われました。

もうひとつは、厳密な手術によって早期がんの進行期を1A期から2A期まできちんと分類し、補助化学療法を行うか行わないかを判断したケース(ACTION研究448例)です。

この二つの臨床試験の結果をみると、いずれの場合も補助化学療法を行ったほうが成績がよく、無再発生存期間が長いことが明らかになったのです。

その上、手術で進行期を厳密に把握しなかった場合でも、抗がん剤を投与すれば、手術できちんと進行期を把握した上で抗がん剤を投与した場合と、治療成績はほとんど変わらないことが判明したのです。そうなると、どこまで厳密に手術で進行度を把握する必要があるのか、という問題になってきます。たとえば、傍大動脈のリンパ節郭清をきちんと行えば、3割はみかけより進行期がアップするそうです。しかし、その一方で腸閉塞などの合併症を起こす危険が高くなる、手術の傷も大きくなるので歩けるまでに1週間かかるなどのマイナス面もあります。

こうした臨床試験の結果、早期の場合リンパ節に転移がありそうならば、抗がん剤を投与する、それによって手術の規模を縮小できる可能性も出てきているのです。

| ステージ | 患者数 | ステージが上がった割合(%) |

|---|---|---|

| 1a | 37 | 16 |

| 1b | 10 | 30 |

| 1c | 2 | 0 |

| 2a | 4 | 100 |

| 2b | 38 | 39 |

| 2c | 9 | 33 |

| 合計 | 100 | 31 |

同じカテゴリーの最新記事

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待