進行別 がん標準治療 早期発見の難しい卵巣がん治療は、抗がん剤がカギを握る

進行がんの治療・手術

取りきれそうもないものは、取らないのが基本

進行度3期、4期の進行がんでも、開腹手術によってがんの進行度を把握するのは、早期がんの場合と同様です。

ただし、藤原さんによると、この手術でどこまでがんを摘出するか、あるいは進行度の確認にとどめるかは、ケースによってかなり異なるそうです。「同じ3期でも、実際には手術でがんを取りきれるもの、あるいはとれそうもないものなど、いろいろなケースがあります。取りきれそうもないものは、無理をしてまで取らないというのが考え方の一つです」。

たとえば、腹膜にがんがバラバラと散らばっていれば手術で取りきることは難しくなります。しかし、卵巣や子宮、大網(胃や大腸の付近にある網状の膜)にだけがんが散らばっている状態ならば、取ってしまうことが多いといいます。大がかりになっても手術で積極的にがんをとるか、あるいは確認するだけにとどめて手術を終了するかは、それぞれの医師の判断によるところが大きいようです。

積極的にとるとなれば、切除の範囲も大きくなります。しかしその分、腸のつなぎ目がうまくつながらなかったり、腸閉塞や腹膜炎などの合併症を起こす危険も大きくなります。その危険と治癒の可能性とのバランスをどう考えるかは、それぞれの医師の判断によるのです。

開腹手術に代わる腹腔鏡検査

ただ、少なからぬ人が結局は進行度の把握だけのために、開腹手術を受けることになっていることは事実です。そこで、藤原さんらは、進行がんの患者に対してはできるだけ体の負担を軽くするという意味で、開腹手術の代わりに腹腔鏡検査を実施しています。これは、腹部にあけた小さな孔から内視鏡の一種である腹腔鏡を挿入し、診断をつける方法です。この方法ならば、患者さんの体力の消耗も少なく、翌日から食事もできます。それだけ、本格的な治療に備えて体力を温存することもできるわけです。

ただし、それで診断精度が低下するようなことがあっては問題です。そこで、現在腹腔鏡検査でも標準的な開腹手術による診断と遜色ない診断成績が得られるのかどうか、国内で臨床試験が開始されています。その結果によっては、進行がんでは腹腔鏡による検査が標準的な方法になる可能性も大きいのです。

進行がんの治療・化学療法

タキソールとパラプラチンの組み合わせが標準治療

手術でがんの摘出までいったケースでは術後補助療法として抗がん剤治療が行われます。がんが取りきれないと判断された場合、抗がん剤がメインの治療法となります。この場合も、タキソールとパラプラチンの組み合わせが、現在の標準治療です。進行がんの場合、これを6~8サイクル繰り返します。副作用が軽ければ、通院で外来治療が受けられるのも早期がんの場合と同様です。

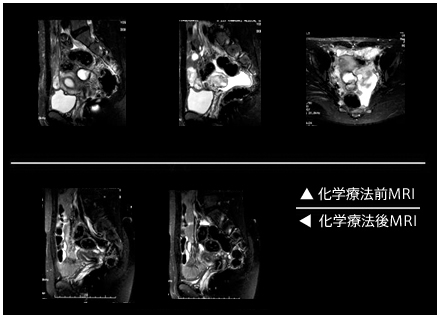

その結果、4期であってもがんが縮小すればあらためてがんの摘出を目的とした手術が行われます。藤原さんによると「7~8割の患者さんは多少なりとも抗がん剤で効果が現れるので、手術に持ち込めるケースが多い」そうです。

実際に手術を行うかどうかは、抗がん剤による効果だけではなく、患者さんの体力や希望、年齢なども考慮して決められます。「75歳を過ぎた高齢者になると、がんが消えたならばもうそれで治療はいいと退院される方もいる」のだそうです。

抗がん剤でがんが縮小しなかった場合でも、万が一にかけて手術をするケースもあるそうです。また、4期であっても抗がん剤の効果や転移したがんの部位や数によっては、手術ができることもあるそうです。「たとえば、胸水にがん細胞が浮遊している状態でも、抗がん剤で胸水がたまらなくなれば、腹部のがんを摘出しようかとなる場合もある」のです。

術後に化学療法か、術前から化学療法か

つまり、基本的に進行した卵巣がんでは最初の手術で積極的にがんを摘出して補助療法として抗がん剤を投与するか、最初の手術は診断にとどめ、抗がん剤でがんを縮小させてから手術に持ち込む(術前化学療法)、という二つの方法があるわけです。

これも、現在どちらの方法のほうがより効果が高いのか、比較する臨床試験がヨーロッパで行われているところです。

「もしどちらの方法でも5年生存率などの予後が変わらなければ、患者さんのQOL(生活の質)、つまりより患者さんに負担の少ないほうを標準治療にしようと考えて、検証しているところです」と藤原さんは語っています。

ただ、こうした治療を行っても、現在卵巣がんの5年生存率は、1期が80パーセント、2期が60パーセント、3期は30パーセント、4期が10パーセントといったところが平均的です。現実には、6割の患者さんが3期から4期の段階で発見されていることを考えると、かなり厳しい状況であるというのが実情でしょう。

子宮がんなどと違って、卵巣がんは早いうちから、腹腔内に散らばりやすいこともその大きな原因になっています

腹腔内に直接抗がん剤を投与して生存率を上げる

そこで、藤原さんらは、腹腔内に直接抗がん剤を投与する方法を実施してきました。

それによって、川崎医科大学産婦人科では、1期94パーセント、2期87パーセント、3期でも40パーセントという高い5年生存率をあげてきたのです。

これも現在、点滴で抗がん剤を入れる化学療法とどちらがいいのか、科学的に検証するために治療効果を比較する臨床試験が始められるところです。

いずれの場合でも、必要な量のパラプラチンをきちんと使わないと、治療成績は低下することがわかっているそうです。

同じカテゴリーの最新記事

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待