2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

初回維持療法にPARP阻害薬が使えるように

Ⅰ、Ⅱ期であればこの段階(術後の化学療法)で初回治療終了。

Ⅲ、Ⅳ期はこの後、維持療法を行うが、ここに、2018年、分子標的薬のPARP阻害薬が登場し、卵巣がん治療に大きな進展をもたらした。

まず、PARP阻害薬とはどのような薬なのかを見てみよう。

本来、すべての細胞は、遺伝子(DNA)修復に関連する仕組みを2つ持っている。ところが、がん細胞ではその仕組みの1つが働いていない頻度が高く、これを相同組み換え修復欠損(HRD)という。この1つだけの遺伝子修復の仕組みを壊して、がん細胞を細胞死(アポトーシス)へ導くのがPARP阻害薬だ。

ちなみに、PARP阻害薬が正常細胞に働いても、1つのDNA修復のしくみは阻むものの、もう片方は正常に作用し続けるので、細胞は生存できる。

維持療法でどのPARP阻害薬を使えるかの判断に不可欠なのが遺伝子検査(BRCA検査、HRD検査)。2019年にBRCA検査、2021年にHRD検査が保険適用された。

HRD検査の検査方法は組織診断。基本的には手術時の検体を使って行われるが、「IDSの場合、手術前に抗がん薬が投与されます。遺伝子検査に出す検体は抗がん薬投与前のほうがいいので、当院では術前化学療法の前に可能な限り審査腹腔鏡などで組織を採取しています」と谷川さん。

HRD検査の結果、陽性であれば、リムパーザ(一般名オラパリブ)、ゼジューラ(同ニラパリブ)を使うことができ、陰性であれば、ゼジューラのみになる。HRD検査が陽性の場合は、リムパーザにアバスチンを併用することもできる。

HRD検査は何を見ているのか?

HRDとは本来2つあるDNA修復機構の1つが作用していない状態だが、HRD検査では何を見ているのだろうか。

「大きくは遺伝子の不安定性を見ています。HRD検査は2つの視点を持っていて、1つは遺伝子の不安定性の高さ(基準値を超えていないか)、もう1つは腫瘍のBRCA(DNAに生じた変異を修復するタンパク質を作り出す遺伝子)の変異を見ています。そのいずれかがあれば、HRD陽性となるのです」

つまり、遺伝子の不安定性が高ければ、BRCA変異が陰性でもHRD陽性。逆に、遺伝子の不安定性は高くなくても、BRCA変異が陽性であればHRD陽性と判定される。

「HRD陽性割合の大規模データはありませんが、当院では卵巣がんのおよそ5割ほどです。陽性ならリムパーザが使える分、選択肢は広がりますが、今は陰性でもゼジューラが使えるようになりましたから、皆さんPARP阻害薬の恩恵を受けられるようになりました」と谷川さんは説明し、こう付け加えた。

「HRD陽性の中でも、BRCA変異が陽性の場合は、生殖系のBRCA変異を有する可能性が高いため、ご家族も関わる話になります。この場合は遺伝カウンセリングをお勧めし、希望により血液検査で生殖系のBRCA変異を調べていきます」

ゼジューラがHRD陰性でも使えるのはなぜ?

現在、卵巣がんに使えるPARP阻害薬は、リムパーザとゼジューラ��2剤。2018年にリムパーザが登場した時点ではプラチナ製剤感受性再発の維持療法でしか使えなかったが、その後少しずつ適応が拡大され、2022年現在、BRCA変異、もしくはHRD陽性の初回化学療法後の維持療法として、また、2020年11月に登場したゼジューラはBRCA変異、もしくはHRD検査結果を問わず、Ⅲ期以上の初回化学療法後の維持療法として、早い段階から使えるようになっている。

ただ、PARP阻害薬の機序を考えると、ゼジューラはなぜHRD陰性でも使えるのだろうか?

「リムパーザにせよ、ゼジューラにせよ、PARP阻害薬はHRD陽性に対する治療効果が大きいのは共通ですが、実はそれ以外にも、それぞれが別の作用機序を持ち合わせているようなのです。〝PARPトラッピング作用〟と呼ぶのですが、それがPARP阻害薬ごとに違うことがわかってきています」

ゼジューラがHRD陰性でも使えるのは、このPARPトラッピング作用ゆえとのこと。明確な解析は現在進行形だが、PARP阻害薬はなかなか奥深い薬剤のようだ。

再発治療におけるプラチナ感受性の意味

ここからは、再発治療について見ていこう。

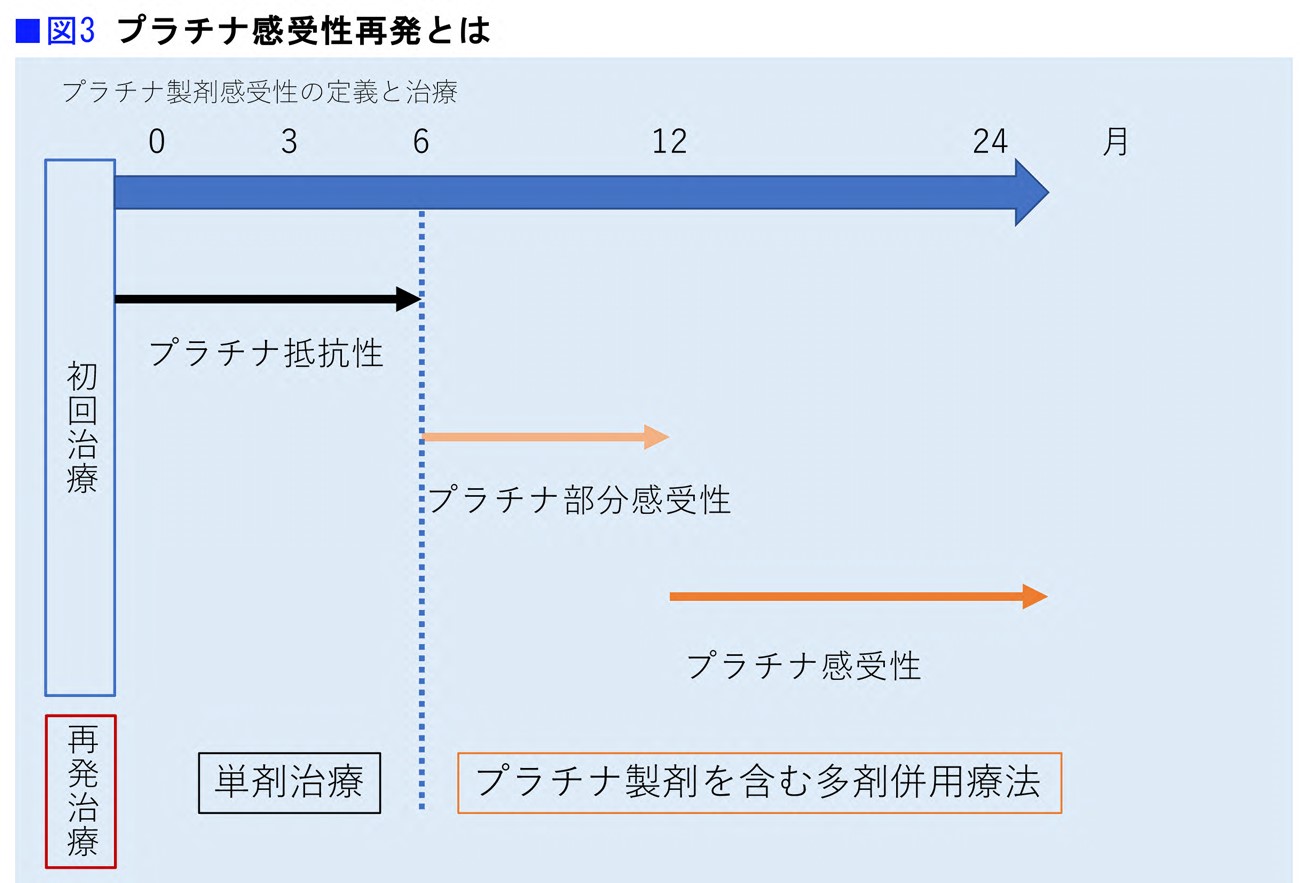

卵巣がんの再発治療を考えるうえで最も重要なのが「プラチナ感受性再発」か否か。初回(初回以降は前回)の化学療法終了後、6カ月未満の再発を「プラチナ抵抗性再発」、6カ月以上ならば「プラチナ感受性再発」と診断される(図3)。

プラチナ抵抗性再発の場合、それ以降はプラチナ製剤の効果が期待できないため、プラチナ製剤以外の抗がん薬1種類での化学療法(単剤治療)となる。

一方、プラチナ感受性再発の場合は、初回治療同様、プラチナ製剤を併用した化学療法を行う。それぞれアバスチンを併用することは可能だ。

プラチナ感受性とHRD陽性に関連あり?!

プラチナ感受性か否かは、実は、再発治療後の維持療法にも大きく影響してくる。プラチナ感受性再発ならば、初回治療同様、2種類のPARP阻害薬を使えるが、抵抗性再発の場合、PARP阻害薬は適応外で、アバスチンのみになる。

「プラチナ抵抗性におけるPARP阻害薬の効果を示す研究が、まだないのです」と谷川さんは言及し、こう続けた。

「実際、再発を繰り返すと、次の再発までの期間が少しずつ短縮され、やがてプラチナ抵抗性になっていきますが、そうなる前の状態、つまりプラチナ感受性であることと、相同組み換え修復欠損(HRD)であることは、実は大きく関わっているようなのです」

プラチナ製剤の効果とPARP阻害薬の効果は関連があるということだろうか。

「プラチナ製剤の効果が認められるのは、たくさんある遺伝子の修復機構のいずれかが機能しない場合です。その修復機構の一つが相同組み換え修復です。相同組み換え修復が破綻(HRD)したがん細胞の多くではプラチナ製剤が著効します。すなわち、プラチナ感受性を示したがん細胞の多くはHRD陽性の腫瘍であり、PRAP阻害薬の効果と関連すると考えられています」

卵巣がんの再発率低下に期待を

現状、卵巣がんの再発頻度はかなり高い。Ⅲ期とⅣ期を対象とした2019年の調査によると〝2年以内の再発55%、5年以内の再発70%〟。ただ、この数字が今後、改善されていく可能性は大いにあると谷川さんは指摘する。

「PARP阻害薬による維持療法の成果がそろそろ出始めるころだと思います。リムパーザが2020年末に初回治療の維持療法で使えるようになって、もうすぐ2年を迎えようとしています。今後、その効果が発揮されるのではないかと期待しています」

その効果とは、再発率の低下。そして、再発までの期間延長だ。

「再発率の低下を何より目指したいですが、もし再発までの期間延長が実現したら、それも大きな意味を持ちます。期間延長によって、生存期間延長に繋がる可能性も見えてくるからです」

同じカテゴリーの最新記事

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待