再発卵巣がん:プラチナ系抗がん薬との併用療法など、さまざまな組み合わせが研究中 再発卵巣がん治療のポイントは「再発までの期間」で選択を

単剤治療は副作用の出にくい投薬で行う

薬剤選びのポイントは、個々の薬剤の有害事象と投与方法だと言う(表3、4)。

「ドキシルは4週に1度の投与、ジェムザールは毎月1日、8日、15日に投与して、4週目は休みというスタイル、ハイカムチンは月に1度、5日間連続の投与。カンプト/トポテシンは、2週間に1度などの通院です。副作用と通院回数をもとに患者さんを見たら、投薬は自然と決まってきます。たとえば、骨髄抑制があり通院回数を減らしたい患者さんには、ドキシルが選ばれやすいと考えられます」

患者さんの状態を見ながら、投薬量や回数を調節することもある。また、最近は副作用対策が進み、たとえば吐き気を抑える制吐剤は治療ガイドラインもできている。このような支持療法を上手に使い、少しでも楽に長く続けられる工夫をするという。

| 薬剤 | 投与量 | 投与スケジュール |

| カンプト/トポテシン | 100mg/㎡(A法)又は150mg/㎡(B法) | 静脈注射 A法:1日、8日、15日、(22日)2週休薬 5(6)週毎 B法:1日、8日(15日)3週休薬 5(6)週毎 |

| ジェムザール | 1000mg/㎡ | 静脈注射 1日、8日、15日 1週休薬 4週毎 |

| ドキシル | 50mg/㎡ | 静脈注射 1日 4週休薬 4週毎 |

| ハイカムチン | 1.5mg/㎡ | 静脈注射 5日連続 16日間休薬 3週毎 |

| カンプト/トポテシン | ジェムザール | ドキシル | ハイカムチン | ||

| 非血液毒性 | 下痢 | 10.7% | 1% | 0% | 4% |

| 便秘 | - | 3% | 2% | - | |

| 呼吸困難 | 7% | 1% | 1% | - | |

| 疲労感 | - | 11% | 1% | 0% | |

| 手足症候群 | - | 0% | 10% | - | |

| 悪心・嘔吐 | 0% | 12% | 4% | 7% | |

| 末梢神経障害 | 0% | 0% | 1% | - | |

| 粘膜炎 | - | 1% | 3% | - | |

| 皮疹 | - | 0% | 1% | 0% | |

| 脱毛(グレード1~2) | 50% | 0.43% | 5~10% | 20%~ | |

| 血液毒性 | 好中球減少 | 17.9% | 38% | 18% | 100% |

| 血小板減少 | 0% | 6% | 5% | 77% | |

| 貧血 | 0.6% | 3% | 2% | 31% | |

ケモ・ローテーションという考え方

4剤あるということは、効かなければ次々と乗り継いでいけるということだろうか。

「残念ですが、必ずしもそうは言えません。効果には差がなくても、副作用は必ずあります。2次治療、3次治療と進んで、最後に振り返ったら、患者さんが得していなかったということが少なくありません」

得といいますと?

「たとえば、体力のあるうちに旅行に行くなど、やりたいことができたのに、治療にまい進しているうち、時間と体力がなくなってしまったというようなことですね。実際、『うちでは4レジメン(投与)以上は行いません』という病院もあり、倫理的にはそちらが正しいともいえます。がん研有明病院も以前は4レジメンやって効果が見られない場合、それ以上は行いませんでした」

しかし、患者さんからすると、体力もあり治療継続の希望もあるのに打ち切られたと感じてしまう。結果、病院を変えて薬剤投与を続ける患者さんも出て、逆に患者さんのためにならないとの声が高まった。

現在、同院では4つの条件をクリアすれば、薬を替えて投与を続けることにしている。①全身状態がよく、治療が安全にできると思われること②患者さんが強く希望していること③患者さんが緩和医療(治すための治療でなく、痛みやつらさを和らげる治療)を併診していること④患者さんと医師のコミュニケーションがいいこと、の4つだ。これをクリアしていれば、単剤治療を次々と受け続けることができる。この投薬スタイルを同院では「ケモ(化学療法)・ローテーション」と呼んでいる。

今後期待される薬は血管新生阻害薬アバスチン

新たに加わる可能性のある治療薬はないのだろうか。

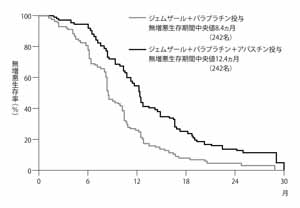

「最大のトピックスは、プラチナ部分感受性および感受性の患者さんを対象にした臨床試験で、GC療法(ジェムザール+パラプラチン)に血管新生阻害薬アバスチン*をプラスした治療が、GC療法よりかなりいいという結果が出たことです(図5)。がんが大きくならずに生存した期間が長かった(無増悪生存率が高かった)ということで、全米総合がん情報ネットワーク(NCCN)のガイドラインにも推奨治療として掲載されました。

日本では卵巣がんに対してアバスチンが保険適応されておらず、残念ながらまだ使えませんが、必ず保険適応されると思います。

また、実用化は先ですが、特定の遺伝子変異をもつ卵巣がんに効く分子標的薬も開発されました。BRCA1/2という遺伝子に異常があると、高い率で乳がん・卵巣がんを発症するため、このタイプは今日、『遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)』と呼ばれますが、この卵巣がんに高い有効性を示すのは、オラパリブ*という薬です」

そのほか、プラチナ部分感受性の患者さんに対する治療として、ドキシル+パラプラチンとTC療法を比べた臨床試験で、ドキシル+パラプラチンのほうが、少なくとも同等以上の成績が出るなど、

「プラチナ部分感受性に対する治療は、各病院で工夫されるようになりました。また、TC療法後の再発が0~6カ月のプラチナ抵抗性の患者さんに対しても、すぐ単剤治療に移行するのではなく、プラチナ系抗がん薬との併用療法を別な組み合わせで行う研究も進められています」

再発卵巣がんは今のところ治療選択肢の多いがんではないが、その中でもさまざまな治療法が模索されていると竹島さんは言う。

「ですから、希望をもって治療にあたっていただきたいと思います。その一方、副作用でダメージを受け、貴重な時間と体力を失わないよう、慎重に治療を選択することも大切です。再発卵巣がん治療の最大の目的はがんの増殖を抑え、少しでも長く元気な時間を過ごしていただくことですから」

*アバスチン=一般名ベバシズマブ *オラパリブ(一般名)

同じカテゴリーの最新記事

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待