膵がんガイドライン 手術可能なケース、進行がんのケースともに、治療薬の選択が大きく変わる 知っておきたい!膵がんの新しい標準治療

局所進行切除不能がんには3パターンの化学療法

局所進行のがんで切除できない場合は、化学放射線療法と化学療法の2つが標準治療だ。局所進行とは、がんが膵臓の外側まで広がり、膵臓周辺の血管にも入り込んでいるが、ほかの臓器などにはがんの転移のない状態である。化学放射線療法と化学療法のどちらを選択するかは、医師と患者さんが相談しつつ、決めることになる。

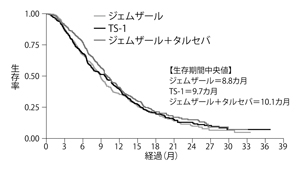

放射線療法を加えない化学療法で使われる抗がん薬には、ジェムザール、TS-1、ジェムザール+タルセバ*の3つがある。これまでのガイドラインでは、ジェムザールだけが推奨されていたが、選択肢が3つに増えたことになる。局所進行切除不能がんで使われる場合は、この3薬の効果はほぼ同等である(図3)。

「3つの中では、ジェムザール+タルセバが、わずかですが、効果が最も高いという外国のデータがあります。ただ、タルセバを加えるぶん、副作用も強くなります。効果と副作用を勘案しつつ、判断することが大切です」(表4)

このように奥坂さんは話す。

| 投与法 | スケジュール | 副作用 | そのほか | |

| ジェムザール | 点滴 | 週1回×3回点滴後、 1週休薬 | 悪心・嘔吐、疲労感、発疹、肝障害、腎障害 | 静脈注射がほぼ毎週必要となるが、それ以外の日は治療による拘束はない。まれに重篤な間質性肺炎あり |

| TS-1 | 飲み薬 (経口薬) | 1日1回を3週間服用後、2週間休薬 | 白血球減少、悪心・食欲不振、倦怠感、口内炎、肝障害 | 内服治療という簡便さがあるが、患者自身による管理が必要。まれに重篤な下痢あり |

| ジェムザール+タルセバ | 点滴+飲み薬(経口薬) | ジェムザールに加え、タルセバを1日1回連続服用 | ジェムザールの副作用に加え、タルセバの副作用として食欲不振、白血球減少、ヘモグロビン値低下 | 有効性が上記2つの治療より若干期待されるが、間質性肺炎などの重篤な副作用に注意が必要 |

*タルセバ=一般名エルロチニブ

局所進行切除不能がんの化学放射線療法

局所進行切除不能がんで、化学放射線療法を選択した場合の抗がん薬は、ジェムザールと、TS- 1などのフッ化ピリミジン系の抗がん薬などが推奨されている。ただ、この場合の抗がん薬は、化学療法を選択した場合に比べ、推奨度合いは強くない。エビデンスがまださほど明確ではないためだ。

局所進行切除不能がんでは、化学放射線療法と化学療法のどちらを選ぶ患者さんが多いのだろうか。

「最近は、放射線療法を加えない化学療法を選ぶ患者さんが増えています。放射線を加えても決定的な効果の差が出ないのであれば、副作用の少ないほうにしようと考える患者さんが多いのでしょう。別の見方をすると、それだけ抗がん薬が奏効するようになったということでもあります。特にジェムザールが登場して以降の化学療法は大きく進歩しています」

転移・再発切除不能がんに新たな治療法も

(Thierry Conroy, et al: ASCO2010)

(Thierry Conroy, et al: ASCO2010)転移がある場合はどのような治療になるのだろうか。転移や再発をして、切除不能となった膵がんに対しては、化学療法が標準治療として推奨されている。抗がん薬の具体的な内容は、局所進行切除不能がんの化学療法と同様に、ジェムザール、TS-1、ジェムザール+タルセバの3つの選択肢がある。これらの効果はほぼ同等である。

さらに、転移・再発切除不能がんに対して、まもなく承認予定の化学療法が2つある。

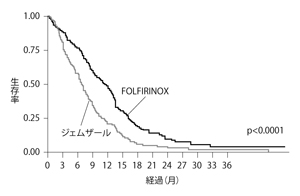

1つは、FOLFIRINOX*と呼ばれる、5-FU*+レボホリナートカルシウム*(一般名)+イリノテカン*(一般名)+エルプラット*の4剤併用療法である(注1)(図5)。

もう1つは、ジェムザール+アブラキサン*の併用療法だ。この治療法は、海外の臨床試験では、ジェムザール単独よりもよい治療成績を得ている。

FOLFIRINOXとジェムザール+アブラキサンを直接比較した臨床試験はないが、FOLFIRINOXのほうが効果が大きい半面、副作用は強い可能性が高いと考えられている。

*5-FU=一般名フルオロウラシル *レボホリナートカルシウム=商品名アイソボリン/レボホリナート *イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *エルプラット=一般名オキサリプラチン *アブラキサン=一般名ナブパクリタキセル(パクリタキセルのアルブミン懸濁型改良薬)

注1)FOLFIRINOXは、8月31日現在、国内未承認。2013年5月31日に承認申請済み。なお、海外での臨床試験(図5)では、レボホリナートカルシウムとして、ロイコボリンを使用している

ステント療法をどう行うかも重要

2013年版の『膵癌診療ガイドライン』には、ステント療法に関する記載もある。

「膵がんが大きくなると、胆汁が流れる胆管が、がんによって圧迫されてしまいます。その結果、胆汁が流れにくくなり、黄疸が出てしまう。黄疸が出ると、いろいろな支障を患者さんにきたします。

QOL(生活の質)が下がり、治療の妨げにもなる。そのため、黄疸が出た患者さんには、ステントと呼ばれる人工の筒を胆道に挿入し、留め置きます」

ステントには、材質などにさまざまな種類があり、どれが望ましいか、専門家の間でも意見が分かれるという。ステント治療を受ける際にも、医師とよく相談することが大切である。

進歩する膵がんの診療患者さんの人生観も大切

膵がんの治療成績が厳しいのは今も変わらないが、一方では、明るい兆しもみられる。 ジェムザールが使われる以前、転移・再発切除不能がんの人は、膵がんと診断されて、平均数カ月ほどで亡くなっていた。それが今では、2~3倍に延びている。これはかなり大きな改善ではないだろうか。

奥坂さんは最後に次のように話してくれた。

「膵がんの診断技術も治療方法も、着実に進歩していて、ガイドラインはそうした進歩の現状を反映させています。ですから、医師にも患者さんにも、膵がんの標準治療の第1選択として、ガイドラインを活用していただきたい。ただし、ガイドラインどおりの治療をしなくてはいけないわけではありません。医師と患者さんがよく話し合い、それぞれの状態や人生観が尊重された治療、患者さん自身が納得した医療を受けられることが最も大切でしょう」

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める