膵がん術前補助療法 進行がんの予後を大きく向上させる期待の効果が明らかに がん細胞の完全切除を目指す膵がんの術前化学放射線療法

適応はステージⅢとⅣa治療開始は慎重に

術前化学放射線療法の対象となるのは、膵局所進展度がT3(がんの進展が膵内胆管、十二指腸、膵周囲組織のいずれかに及ぶ)、またはT4(がんの浸潤が隣接する門脈や動脈、膵外神経叢、他臓器のいずれかに及ぶ)の一部の患者さんだ。病期では、ステージⅢとⅣaになる。T3、T4であっても肝臓や肺、腹膜、リンパ節などへの遠隔転移が認められる場合(M)は適応とならない(表1・表2)。

膵がんは症例数が比較的少ないため、これらの判断は専門医でも難しいという。治療実績の豊富な施設でのセカンドオピニオンが重要となるだろう。

「その場合、他院で抗がん薬などの治療を始めてしまうと、術前化学放射線療法の適応外となってしまいます。がんは何年もかかって大きくなったわけですから、治療開始が1~2週間遅くなっても大差はありません。慌てて治療を始める前に、いったん立ち止まって冷静に行動していただければと思います」

このように、高橋さんはアドバイスする。

| 【適応基準(抜粋)】 | ||

| 1 | 組織診または細胞診にて診断が確定している通常型膵がん症例 ※無治療であること | |

| 2 | 以下の画像所見を満たす膵癌取扱い規約ステージⅢ(T3)もしくはⅣa(T4)(UICC-T3=膵外浸潤陽性切除可能)膵がん患者 | |

| 2-1 | 画像上、遠隔転移を認めない局所進行膵がん症例 | |

| 2-2 | 門脈系への腫瘍浸潤の有無については規定を設けないが、門脈系への浸潤を認める症例では、切除再建が可能であること | |

| 2-3 | 腹腔動脈(CA)、上腸間膜動脈(SMA)、総肝動脈(CHA)周囲への腫瘍進展を認める��合、外周180°未満にとどまっているもの ※膵頭十二指腸切除が予定される症例ではCA周囲進展のある症例を認めない | |

| 3 | 全身症状(PS)が0~1であること(0が望ましい) ※PS0…発病前と同じ生活活動が制限なく行える PS1…経度の症状があり、肉体的に激しい活動は制限を受けるが、歩行は可能 | |

| 4 | 20歳以上、原則79歳以下 | |

| 【除外基準(抜粋)】 | ||

| 1 | 明らかな感染症(発熱)を有する | |

| 2 | 内視鏡的に明らかな消化管浸潤を有する | |

| 3 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍を有する | |

| 4 | 明らかな間質性肺炎または肺線維症を有する | |

| 5 | 重篤な合併症(肝硬変、糖尿病、心疾患等)を有する | |

| 6 | 3カ月以内に心筋梗塞を発症している | |

| 7 | 活動性の重複がんを有する | |

| 遠隔転移 | M0(遠隔転移なし) | M1(遠隔転移あり) | ||||

| リンパ節転移 | N0 | N1 | N2 | N3 | Ⅳb | |

| がん | T1(膵内に限局≦2cm) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳb | |

| T2(膵内に限局 > 2cm) | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | |||

| T3(膵内胆管、十二指腸、膵周囲組織) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳa | |||

| T4(大血管、膵外神経叢、多臓器) | Ⅳa | Ⅳa | Ⅳb | |||

放射線も抗がん薬も外来通院で行う

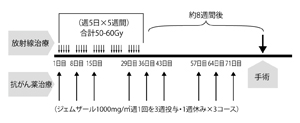

術前化学放射線療法の具体的な治療法は次のようになる。

放射線治療は、合計50~60グレイ(Gy)の照射を5週間かけて行う。通常、月曜から金曜の毎日、時間はいずれも30分程度だ。

同時に、放射線の効果を高める作用をもつ抗がん薬ジェムザール*を併用する(アレルギーなどの理由で、他の薬剤を使うこともある)。こちらは、週1回3週投与・1週休薬を1クールとして、計3クール行う(図3)。

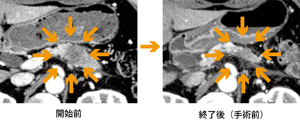

術前化学放射線療法の開始前と終了後を比べると、膵体部がん(マークした部分)が小さくなっているのがわかる

術前化学放射線療法の開始前と終了後を比べると、膵体部がん(マークした部分)が小さくなっているのがわかるこれらは外来通院で実施する。最終の抗がん薬投与後、2~3週間で、放射線と抗がん薬の副作用から全身状態が回復する。その時点で手術を行う。術前化学放射線療法の効果を図4に示す。

術後に通常行われる補助化学療法(アジュバント療法)は、術前治療の効果を検討のうえ、ジェムザールかTS- 1を用いる。

「ジェムザールを用いた術前治療が非常によく効いた場合にはジェムザールを、それ以外は基本的にTS-1を勧めています」

また、同センターでは、術後の入院期間を利用して、肝臓に高濃度の抗がん薬を投与する治療も行っている。これは、手術後に一番多く見られる再発である肝転移を予防するための治療である。肝臓に直接抗がん薬を投与するため、少ない量で済むのがメリットだ。

なお、術前化学放射線療法の開始後は、定期的に腫瘍マーカーやCTの検査を行い、変動をチェックする。治療中に新たな転移やがんの増大が生じる可能性は否定できないからだ。

これらのチェックの結果、手術ができなくなる患者さんの割合は、ステージⅢで約7~8%、ステージⅣaで約15~20%である。その場合は継続して抗がん薬治療などを行う。

*ジェムザール=一般名ゲムシタビン

5年生存率を高める効果に期待

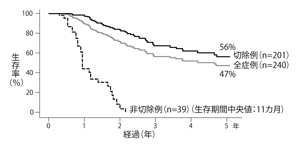

術前化学放射線療法後に手術を行った201例の5年生存率は56%。手術をしなかった39例の生存期間中央値は、11カ月。手術をした例、しなかった例を併せた240例の5年生存率は、47%だった

術前化学放射線療法後に手術を行った201例の5年生存率は56%。手術をしなかった39例の生存期間中央値は、11カ月。手術をした例、しなかった例を併せた240例の5年生存率は、47%だった日本膵臓学会の集計によると、膵がんの5年生存率は、ステージⅢで約28%、Ⅳaで約11%とされており、成績は不良だ。

大阪府立成人病センターでは、2002年~2011年に240例の術前化学放射線療法を行った。治療開始前の画像診断によるTステージは、T3が62例、T4が178例。そのうち39例(16%)は術前治療中にがんの増大や遠隔転移が認められたため非切除となり、手術によって根治切除が行われたのは201例(84%)だった。

この201例の5年生存率は56%となっている。Tステージ別でいうと、T3では71%、T4では52%である。5年累積局所再発率は15%だった。なお、全240症例の5年生存率は47%である(図5)。

「これらのデータからもわかるように、膵がんに対する術前化学放射線療法は非常に有力な選択肢です。今後は照射技術の向上や、より有効な化学療法の開発等によって、治療成績はもっと改善されていくでしょう」

このように、高橋さんは期待を寄せる。

心を決めて一緒に治療を乗り切ってほしい

現在のところ術前化学放射線療法は切除可能な膵がんに対する標準治療ではない。現在、ランダム化比較試験が行われており、臨床データの蓄積が待たれるところだ。

最後に、患者の皆さんに向けて高橋さんからメッセージをもらった。

「膵がんに対する絶対的な治療は、残念ながらまだありません。今は、さまざまな治療法が試されている段階だといえるでしょう。医師はすべての治療法を患者さんに提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。そこからどの治療法を選ぶのかは、患者さん自身です。自分はこの治療法で治すのだと腹をくくる気持ちがないと、長くつらい長距離走のような膵がんの治療は続けられません。

そのような中で、術前化学放射線療法は短距離走なのです。およそ3カ月半後に手術が予定され、その間に放射線治療と抗がん薬治療を完遂するのです。手術という目標に向かって走り抜けるときです。私たちと一緒に頑張りましょう」

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める