膵がん腹膜播種治療 腹腔内に抗がん薬を直接注入。第3相試験へ発展も 諦めない! 膵がん腹膜播種治療に新たな光

従来なら諦めていた腹膜播種にも効果が

腹膜播種に対する「TS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内併用投与療法」の臨床試験は、ジェムザールを含む化学療法を受け、それが効かなくなった患者さんを対象にして行われている。通常、膵がんで腹膜播種があり、すでにジェムザールによる治療が効かなくなっているとなると、その後の経過はよくないことが多い。

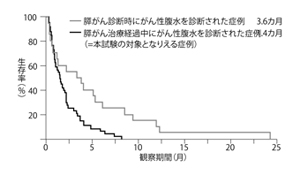

東京大学附属病院の消化器内科で、2000年から2010年までに治療した患者さんのうち、この臨床試験の対象となり得る患者さんの症例を調べてみると、その生存期間の中央値は、わずか1.4カ月だった(図4)。

「膵がんで腹膜播種があり、腹水がたまるようになった患者さんは、わずかな生存期間しか期待できません。従来は、この段階で治療を諦めてしまうのが普通でした」

こういった患者さんに 「TS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内併用投与療法」を行う臨床試験は、現在進行中で結果はまだ出ていない。しかし、現在までの10例余りを見る限り、印象としては悪くないという。

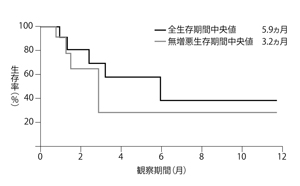

症例数は少ないが、無増悪生存期間(PFS:がんが増悪し始めるまでの期間)の中央値は3.2カ月、全生存期間(OS)の中央値は5.9カ月となっている(図5)。

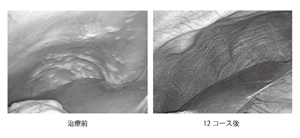

肝周囲腹壁に散見される白色の播種結節が、治療前後で消失しているのが確認できる

肝周囲腹壁に散見される白色の播種結節が、治療前後で消失しているのが確認できる東京大学消化器内科でこの臨床試験を担当している高原楠昊医師は、「腹水が消えた患者さんが多く、中には腹膜播種がきれいに消えてしまった人もいます。ただし、全員に効くわけではなく、まったく太刀打ちできなかった患者さんもいました」(図6)と、その印象を語ってくれた。

今後、データが集積されていけば、どういう患者さんに効きやすく、どういう患者さんには効かないのかが、明らかになってくる可能性���ある。

より早期の腹膜播種を対象にした治療も開始

膵がんの腹膜播種は、その現れ方に2つのパターンがあるという。

「1つは進行・再発膵がんで、いろいろ手を尽くしたが、ついに腹膜播種が起きて、腹水もたまり始めたというパターン。もう1つは、膵がんが発見された時点で、腹膜播種が見つかるパターンです。腹膜播種さえなければ手術できたのに、という人たちが結構います」

臨床試験は、前者の進行した腹膜播種の患者さんを対象にスタートしたが、現在は、比較的軽い腹膜播種の患者さんも対象に加え、2本立てで進められている。

もっとも、膵がんの診断時に腹膜播種が見つかった患者さんも、その後の経過はあまりよくない。前述したように、東京大学附属病院消化器内科の過去の治療実績を調べてみると、このような患者さんの全生存期間は3.6カ月だった。

「膵がんが発見された時点で腹膜播種がある患者さんに対する臨床試験は、関西医科大学で始まりました。治療方法は、東京大学で行われているのとまったく同じですが、1次治療として行われます。現在は、我々もこういった患者さんを対象に加え、臨床試験を行っています」

現在、膵がんの腹膜播種に対する「TS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法」に関しては、2種類の臨床試験が進行していることになる。これらは第2相試験だが、ここでよい成績が出れば、標準治療と比較する第3相試験へと発展していく可能性がある。

現在、膵がんの化学療法はオプションが少なく、腹膜播種に対する特別な治療法は存在しない。膵がんの慢性病化を実現するためにも、この治療がオプションの1つに加わることを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める