遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

治療にたどり着ける可能性は10~15%

期待が高まるゲノム医療だが、がん遺伝子パネル検査を受ければ必ず治療に役立つ情報が得られるかというと、そうではない。遺伝子変化が何も見つからない、という場合もあるし、検体(がん組織)の状態によっては検査が失敗する可能性もある。

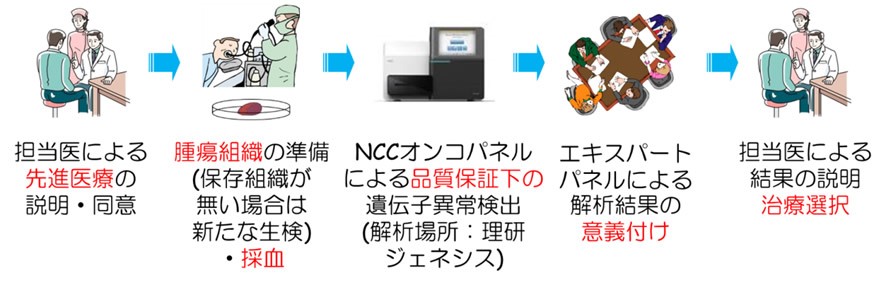

「膵臓は体の奥にあること、腫瘍の線維化が顕著なことなどから組織検体が採取しにくく、手術や*EUS-FNAなどで採取した検体を使います。検体を準備できない場合、血液中にあるがん組織由来の遺伝子変異を調べる*リキッドバイオプシー(液状生検)という遺伝子パネル検査も自由診療で行っています(図2)」(金井)

クリニカルシーケンスユニットは、がん薬物治療、ゲノム治療、臨床遺伝の各専門医、病理医、認定遺伝カウンセラーなど多職種の専門家で構成されている。がん遺伝子パネル検査の結果に基づき、効果が期待できる薬や治療法について検討を行い、治療方針を決定する(図3)。

この際に推奨される薬の多くは保険適用外であり、自費診療となるため高額な医療費負担となる(民間保険が適用する場合も)。また、その薬が開発中のものである場合は臨床試験(治験)に参加することになるが、そのためにはさまざまな基準を満たす必要がある。

さらに、検査結果が患者のもとに伝えられるまでに約1カ月かかってしまうこともデメリットだ。これは進行の速い膵がんにとっては大きな課題といえる。

「これまでの実績では、検査を受けて遺伝子の変異が分かり、その結果に基づいて薬剤を使うことができた患者さんは膵がん以外の他のがんの患者さんも含めて全体で10~15%くらいです。今後ゲノム医療を推進していく上で、検査後の治療体制の整備は大きな課題です」と金井さんは語る。

「ゲノム医療の開発は世界中で行われていて、日本でも日進月歩の勢いで研究が進められています。日本での普及を推進していくには、まず、がん遺伝子パネル検査が保険承認されること。それを目指して日本中の医療関係者が頑張っているところです。京都大学では他大学と協力して多くの患者さんのゲノム情報���臨床情報を集約してデータベース化し、新たな治療法や薬剤の開発に取り組んでいきます」(金井)

ゲノム医療の今後さらなる発展に期待したい。

*EUS-FNA:超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 *リキッドバイオプシー(液状生検):京大がんセンターでは「Guardant360」という検査名で行っている。

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める