難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

新薬はリポソームでイリノテカンを効果的に送り込む

オニバイドはナノリポソーム型イリノテカン製剤。イリノテカンはがん細胞やマクロファージが持つ酵素によって活性代謝物SN-38に変換されるが、このSN-38が抗がん作用を持つ。オニバイドはイリノテカンをリポソーム(細胞膜の主要構造成分のリン脂質でできた球形の小胞で薬剤などを投与するための輸送手段として利用できる)というナノ粒子に封入したもので、イリノテカンの5分の1の投与量で同等の効果が得られるという。

「通常のイリノテカンは血中に流れて肝臓の中でSN-38に変換されますが、オニバイドはイリノテカンを詰め込んだカプセルががん細胞にゆっくりゆっくりたくさん届き、順々にSN-38に変換されるというイメージ。がん細胞内のSN-38濃度が長く維持できるわけです。そのため、投与量自体は少ない量で済みますが、有効性は同じですので、副作用も決して少なくはありません」

今回承認されたのは、ゲムシタビンを含む化学療法後に増悪・遠隔転移した切除不能膵がんに対する2次治療。国際無作為第Ⅲ相試験(NAPOLI-1試験)と、国内第Ⅱ相試験(331501試験)において、5-FU/LV(レボホリナート)群にオニバイドをプラスした化学療法の有用性と安全性が確認された。

NAPOLI-1試験は14カ国76施設で行われ、417人の患者が①オニバイド単独群、②5-FU/LV群、③オニバイド+5-FU/LV群の3群に振り分けられている。

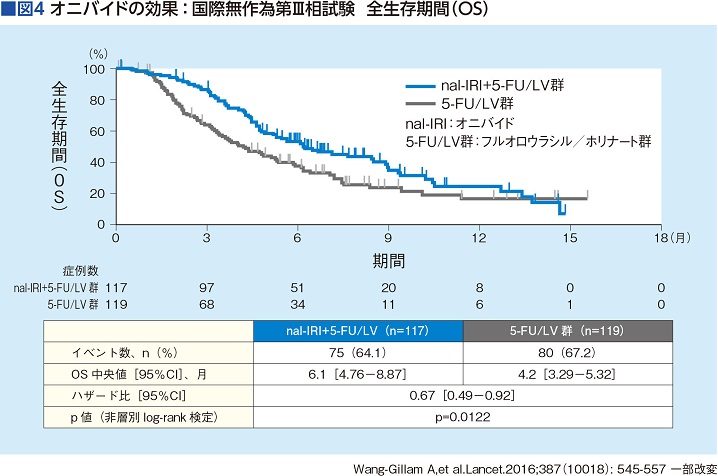

主要評価項目である全生存期間(OS)は②5-FU/LV群の中央値が4.2カ月であるのに対し、③オニバイド+5-FU/LV群では6.2カ月と有意に延長し、膵がんの2次治療における有効性が確認された(図4)。

また、副次評価項目の無増悪生存期間(PFS)も②5-FU/LV群が1.5カ月だったのに対し、③オニバイド+5-FU/LV群は3.1カ月と有意に延長した。そのため、この治療は米国と台湾で2015年10月に承認され、2020年10月現在、EU、オーストラリアなど20カ国を超える国々で承認。日本での承認が待たれていた。

しかし、NAPOLI-1試験に日本人が入っていなかったことから、日本人に対する有効性と安全性を確認する目的で、国内第Ⅱ相試験(331501試験)が行われた。患者は79人で、ほぼ全員がNAPOLI-1試験と同じく、前治療としてゲムシタビン投与の治療を受けていた。結果は無増悪生存期間の中央値が治験担当医師評価で5-FU/LV群1.5カ月に対し、オニバイド+5-FU/LV群は2.7カ月と有意に延長したと判断された。

安全性も確��されている。NAPOLI-1試験でオニバイド+5-FU/LV群の主な有害事象は下痢、嘔吐、悪心、食欲不振など。331501試験では悪心、嘔吐、口内炎、便秘症などが報告されている。「副作用はある」が、その毒性はマネジメント可能と判断され、承認につながった。

細く長くつなげる工夫で長期生存を

今回承認されたオニバイドを加えた治療は、繰り返すがゲムシタビンを含んだ化学療法を行ったあとに行われる2次治療となる。

「オニバイドによって抗がん効果が高められただけでなく、イリノテカン+5-FU/LV群と考えると、FOLFILINOXからオキサリプラチンを抜いた分、副作用の穏やかな薬剤と考えることもできます」と古瀬さん。

1次治療から整理するとオニバイドは、

●1次治療でゲムシタビン+ナブパクリタキセルを使い、効果がなくなったり、副作用で中止した患者に対して、今回承認されたオニバイド+5-FU/LV群は、今後の第1選択になる可能性が高い。

●1次治療でFOLFINOXを使い、効果がなくなって中止した患者に対しては、「FOLFILINOX-(マイナス)オキサリプラチン」でもあるオニバイド+5-FU/LV治療は選択されない可能性が高く、選択されるのはゲムシタビン+ナブパクリタキセルまたはゲムシタビン単独の可能性が高い。

●1次治療でゲムシタビンを使って効果がなくなった患者にオニバイド+5-FU/LV群は使えないことはないが、副作用がきつくてゲムシタビン単独になっている患者に実際に使用する可能性は低い。同様に、1次治療でS-1単独だった患者に使用することもない。

前述したように、膵がんの化学療法では標準治療どおりの用法、用量で使われているとは限らないので、自分がオニバイド適応になるか、主治医に確認してみるといいだろう。とにかく、6年ぶりの新薬である。オニバイドもまた臨床現場でさまざまに工夫した使い方に次第に調整されていく可能性がある。

「新しい薬がひとつ増えたこと自体、なんといっても喜ばしいことです。今日、副作用の支持療法も揃ってきていますから、化学療法の用法用量を慎重にコントロールするだけでなく、副作用対策も十分行って、少しでも長くその恩恵を受けていただきたいですね。そこはじつは医師も腕の見せどころでもあるのです」と、古瀬さんは締めくくった。

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める