患者さんに朗報! 高難度の膵切除が腹腔鏡で可能になった

膵液の漏れは自動縫合器で防ぐ

ここで注意をしなければならないのが、膵臓を切除する際に合併して起こる膵液瘻だ。膵臓は膵液(消化液)を分泌する臓器であるため、切断すると、臓器から膵液が漏れ出し、消化液により、腹膜炎を起こしてしまうことがある。

膵臓切除術にあたっては、膵液の漏れを防止するため、膵管を1つひとつ塞ぐことが求められるが、分枝膵管と呼ばれる細い膵管は目立たず、そのすべてを塞ぐことは、開腹手術でも決して簡単なことではない。腹腔鏡下膵切除術で、すべての膵管を塞いでいくことは至難の業といえる。

そこで、大きな武器となったのが自動縫合器だ。三澤さんはこう続ける。

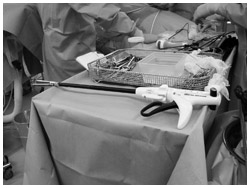

「自動縫合器は、“ステイプラー”とも呼ばれており、ホッチキスのように切断箇所を止めることができるので、膵液瘻のリスクは大幅に低下できます。私たちの過去の症例25例で、自動縫合器を使って膵液瘻が起こったのは1例だけです。それも軽度で、少し入院期間が延びましたが、快癒され、退院されています」

自動縫合器は、先端が二股に分かれており、これで膵臓を挟み込み、切断するとともに縫合する。ただし、縫合不全があっては膵液瘻の原因となるため、三澤さんは時間をかけて縫合を実施。切除した膵臓はトロッカーを挿入していた穴から摘出し、最後に穴を縫合閉鎖して手術は完了。摘出した腫瘍は、病理検査に回された。

必要な場合は、手を挿入して対応

「今回の患者さんは、比較的腫瘍が小さく、また膵炎や腫瘍が隣接する臓器に癒着するようなことはなかったので、比較的簡単な症例だったといえます。では、難しい症例の場合、どうするかというと、片手が入るぎりぎりの大きさの切開をし、手を挿入して複雑な手技をするなど柔軟に対応することで、難しい症例でも対応できるのです。また、腫瘍近くの、リンパ節を直接手で触れ、その硬さなど、外科医の経験と勘を働かせることによって良性���悪性の判断ができるのも、この術式の利点といえます」

片手を挿入するため、7~8センチの開腹は必要となるが、それでも20センチ程度切開する開腹手術と比べると、患者の体の負担は抑えられる。

難度の高い手術を行える人材育成が課題

明らかながんには適応されないものの、患者負担は小さいだけに、腹腔鏡下膵切除術は、現在、「先進医療」として一部の医療機関で認められている。

先進医療のため、入院費用などは保険適応になるものの、手術自体は実費負担となり、医療費は東京慈恵会医科大学病院の場合、43万3270円である。今後、保険適応となり、より多くの医療機関で実施されるためには難度の高いこの手術を行える外科医の育成が必要不可欠のようだ。

「私は、大いに可能性があると考えています。肝臓の腹腔鏡下切除は保険適応になりましたから、いずれは膵臓の切除術も保険適応にと期待していますが、これを実現するためには、この難度の高い手術を行える人材の育成が必要不可欠です」

三澤さんが所属する肝胆膵外科は、その名が示す通り、肝臓、膵臓、胆道に関連した疾患の外科手術を行っており、その守備範囲は非常に幅広い。今回の腹腔鏡下での膵臓の切除だけでなく、生体肝移植のような難しい手術にも積極的に取り組み、人材育成も大きく進めている。だから、三澤さんは自信があるのかもしれない。

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める