『膵癌診療ガイドライン』のポイントをわかりやすく読み解く 最難関のがん。化学療法の進歩で大きく変わった

症状が現れる前に膵がんを発見するために

- 家族に膵がんになった人がいる

- 糖尿病や慢性膵炎になっている

- 喫煙している

[がん発症の危険率]

| 家族歴 | 膵がん | 対照群の13倍 |

|---|---|---|

| 遺伝性膵がん症候群 | 4.46倍 | |

| 合併疾病 | 糖尿病 | 2.1倍 |

| 慢性膵炎 | 相対的危険度4~8倍 一般人口の10~20倍 | |

| 遺伝性膵炎 | 健常人の53倍 | |

| 嗜好 | 喫煙 | 約2倍 |

[膵がん診断のアルゴリズム]

EUS=超音波内視鏡 ERCP=内視鏡的逆行性胆管膵管造影

ERP=内視鏡的逆行性膵管造影

このガイドラインには、計22項目のクリニカル・クエスチョンが設定されている。それらは、「CQ1・診断法」「CQ2・化学療法」「CQ3・放射線療法」「CQ4・外科的治療法」「CQ5・補助療法」といったテーマで分類される構成になっている。

そして、最初のクリニカル・クエスチョンは、「膵癌の危険因子は何か?」というものだ。この内容から始めるのには、それなりの理由があるという。

「膵がんは、症状が現れたときには、もう遅いのです。治癒を期待できる治療法は手術だけですが、約9割は手術できない段階で発見されています。危険因子から始めているのは、なんとかして症状が出る前の患者さんを診療の流れに乗���たい、という委員たちの切実な思いからです」

危険因子として挙げられているのは、(1)家族に膵がんになった人がいる、(2)糖尿病や慢性膵炎になっている、(3)喫煙している、といったことだ。ガイドラインには、「推奨」として次のように書かれている。

「危険因子を複数有する場合は、膵癌検出のための検査を行うよう勧められる(グレードB)。」

とくに糖尿病に関しては、膵臓がんが発見される前に発症しているケースがかなりある。

これを膵がんの発見に生かすことが大事だ、と田中さんは言う。

「糖尿病と診断されて3年以内の人たちには、14パーセントも膵がんの人が隠れているというデータがあります。この人たちを見逃さずに検査することが大切ですが、糖尿病と診断した医師は、膵がんが原因で血糖値が上がっているとはなかなか考えません。糖尿病を専門とする医師が気をつけてくれるようになることが必要なのです」

また、危険因子には含まれていないが、膵臓に小嚢胞ができていると、膵がんが見つかることが多いそうだ。ガイドラインでは、腹部超音波検査を積極的に行うように勧めている。そこで小嚢胞が見つかった場合、すぐにCTなどの精密検査を受けることが推奨されているのだ。

「小嚢胞と膵がんの関係を調べた大規模な研究がないので、危険因子に入れられなかったのですが、とても重要だと思います。超音波検査はどこの施設でもできるので、医師が気に留めてくれれば、膵がんを早く発見することにつながります」

さらに、膵酵素(アミラーゼとリパーゼ)や腫瘍マーカーの異常がある人も、精密検査を受けることが推奨されている。膵酵素は血液を調べるだけの検査だ。

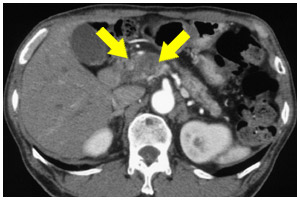

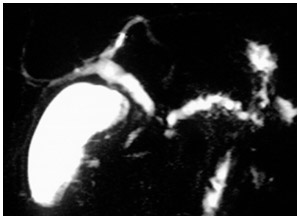

精密検査が必要なのは、(1)症状がある、(2)膵酵素や腫瘍マーカーで異常が出た、(3)危険因子を複数持っている、(4)腹部超音波検査で膵がんを疑う異常があった、という場合。精密検査としては、CTかMRIが行われる。

それで膵がんと確定できなければ、超音波内視鏡、膵管造影、PETによるさらに詳しい検査を行う。がんの拡がりを調べるのに加え、PETでは転移の有無も調べることができる。

最終的に確定診断を下すには、細胞診や組織診を行う必要がある。

拡大手術は行わなくなった

膵がんの治療で、治癒を期待できるのは切除手術だけだ。したがって、切除手術を行えるかどうかが、重要な境界線となる。

がんが転移していないステージ1、2、3であれば、基本的に切除手術は可能。問題は、転移があるステージ4だ。このステージは、遠くの臓器には転移していない4aと、遠くの臓器に転移している4bに分けられる。切除手術が可能なのは、ステージ4aで、動脈(上腸間膜動脈や腹腔動脈本幹)への浸潤がない場合である。

「切除手術が可能なのは、膵がんと診断された人の約10パーセント。その人たちに手術を行っても、治癒するのは10~15パーセントに過ぎません。膵がんの難しさは、切除できる段階で見つかりにくいのに加え、切除しても治りにくいことにあります」

そこで、なんとか手術の治療成績を上げようと、日本では拡大手術が行われてきた。がんが転移している可能性のあるリンパ節や神経叢を、通常の手術より拡大して切除する手術である。

「すでに20年ほど、こうしたほうが生存率が上がるといって、拡大手術が行われてきました。しかし、最近になって、通常の手術と拡大手術を比べた無作為化比較試験がいくつか行われたのですが、拡大手術のほうが成績がよいという結果は1つもなかったのです」

その結果、ガイドラインには次のように記載されることになった。

「膵癌に対する拡大リンパ節・神経叢郭清が生存率向上に寄与するか否かは明らかではなく、行うよう勧めるだけの根拠が明確ではない(グレードC)」

また、膵がんの中でも膵頭部(膵臓の十二指腸に近い部分)にできたがんの場合、従来は胃まで切除する手術が広く行われていた。そうすることで吻合部潰瘍が予防できると考えられていたからだが、これも無作為化比較試験で変わらないという結果が出た。胃を温存しても、生存率は低下しないことが明らかになったのだ。

「日本の外科医は広く切除することで成績を上げようとしてきたのですが、結果は変わらなかったのです。現在では、拡大手術をする医師は少なくなっています」

かつて主流だった拡大切除から標準切除へ。膵がんの手術方法は大きく変わってきた。

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める