進行別 がん標準治療 手術で治癒を、放射線化学療法、抗がん剤治療でできるだけの延命を

膵臓がんの検査

疑わしい症状を見逃さずに検査を

膵臓がんには、胃がんや大腸がんのような検診システムはありません。人間ドックなどで見つかるケースも皆無ではありませんが、全体からみれば一握りにすぎません。したがって、がんを早期に発見するためには、患者自身が異常に気づいて病院を受診し、膵臓をターゲットに検査で疑わしいものを拾い上げていくことが必要です。

最近膵臓がんでは、超音波内視鏡や腔内超音波検査、つまり胃や十二指腸まで内視鏡を入れて膵臓のすぐ近くから超音波診断を行う方法が、診断精度が高いといわれています。しかし、実際に疑わしいものをスクリーニングするためにこれだけ詳しい検査まで行うことは困難です。疑わしい症例を拾いあげるためには、「今は超音波検査、CT、そしてMRI(核磁気共鳴画像診断)。この3つの画像診断でいかに疑わしい病変を拾い上げるかということになっています」と古瀬さんは語っています。

こうした画像診断で疑わしい所見があれば、さらに内視鏡や超音波を使って膵臓の細胞や組織をとって細胞診や組織生検を行うことになります。

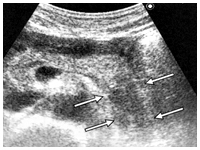

腹部超音波検査で明らかになった膵臓がん

(矢印の部分)

CT検査で撮影された膵臓がん。

右上の黒っぽくなっている部分ががん

胃炎に似た痛みや背中に放散する痛みに注意

では、患者はどのような症状があったら、膵臓がんを疑って検査を受けるべきなのでしょうか。古瀬さんによると、膵臓がんの症状はおおまかに2段階に分かれるといいます。

膵臓は、膵液というタンパク質などを分解する消化液とインシュリンなど血糖値をコントロールするホルモンを分泌する器官です。膵液は、膵臓の中を無数に走る膵管に分泌され、やがて主膵管という1本の太い管に集まり、膵頭部で肝臓からくる総胆管と合流して、十二指腸に流れ込みます。膵臓がんの多くは、この膵液を運ぶ膵管の細胞から発生します。そのため、がんが発生して膵管を塞ぐようになると、膵液が滞ってその部分に炎症が起こります。このときに、胃炎のような痛みや背中に放散する痛みが起こります。この段階で発見できれば、まだ早期である可能性も高いのです。

ところが、この痛みはそれほど激しいものではなく、1~2週間で一時的におさまることが多いのです。そのため、「30代、40代の人だと、食べすぎや飲み過ぎが原因と思って、放置してしまうことが多い」(古瀬さん)といいます。

しかし、これを放置しているとやがてがんが成長して、膵臓の外に浸潤(しみ込んでいくこと)していきます。膵臓の周囲には多くの神経があるので、ここにがんが浸潤するとがん性疼痛が起こり、腹部や背中の痛みが起こります。これが、第2段階です。「こういう段階になると、切除不能であることが多い」と古瀬さんは語ります。

この他、がんで胆管が詰まると、黄疸が出ることもあります。いずれにしても、早期の症状は、腹部や背中の痛みなど漠然とした症状で始まることが多いのです。このとき、「内科や整形外科を受診して、異常がないからと終わりにしてはいけないのです。もちろん、実際にはがんであることのほうがずっと少ないのですが、他に原因がなければ、膵臓がんを念頭に置いて超音波やCT検査を行う。それだけのことで、ずいぶん違うのです」と古瀬さんは語っています。

実際に、胃痛や腰痛で病院を受診、異常なしと言われ、数カ月して痛みがひどくなって検査を受けたら膵臓がんが見つかったという例もあります。また、膵臓は血糖値をコントロールするホルモンも分泌しています。糖尿病の発症初期、あるいは糖尿病が急に悪化した場合にも、要注意です。膵臓やがんの専門病院を受診して欲しいと、古瀬さんは語っています。そして「1センチ前後で発見する」のが理想です。

- 吐き気・嘔吐

- 食欲減退

- 少しの食事で満腹感

- 下痢、便秘、腹部膨満、ガスなどで変化

- 腹痛

- 消化不良

- 顕著な体重減少

- 全身倦怠感

- 下肢の浮腫

- 突然の膵炎

- 背部や腹部の痛み

膵管内乳頭腫瘍

膵臓がんの中でも、最近注目されているのが膵管内皮腫瘍という特殊なタイプです。その代表が膵管内乳頭腫瘍です。これは、通常の膵臓がん(浸潤がん)に比べてタチがよいと言われていたのですが、最近その中から周囲に浸潤して浸潤がんに移行するものがかなり見つかっているといいます。

木下さんによると、「通常の浸潤がんは、あるとき何もないところから突然発生するのですが、膵管内乳頭腫瘍は浸潤のない腺腫の形で始まり、その中から浸潤がんになるものがあることがわかってきたのです。浸潤がんになってしまえば、通常の浸潤がんと全く性格は変わらない」といいます。

つまり、腺腫から浸潤がんに移行するという点で膵臓がんの成りたちをみる上で興味深いことがひとつ。さらに、浸潤していない段階で発見できれば、このタイプの膵臓がんは縮小手術も可能と考えられます。つまり、膵頭部の下のほうだけを切除したり、頭部と体部の間を横断して切除するといった手術の方法です。木下さんによると、手術適応になる膵臓がんのうち、3~4割が膵管内乳頭腫瘍だそうです。

手術できるがん、できないがん

膵臓がんは、がんの大きさやリンパ節転移の有無、遠隔臓器への転移などによって、進行度が分類されています。しかし、治療の上では、手術できるがんと局所進行がん、遠隔転移を起こしているがんに分けられます。

手術できるかどうかを判断する上で、重要な指標になるのは、がんが血管に食い込んでいるかどうかです。木下さんによると、「膵臓に隣接する上腸間膜動脈、総肝動脈など太い動脈に浸潤している場合、かつてはそれでも頑張って拡大手術が行われていたのですが、現在では手術の適応にはならないとするのが一般的な考え方」だといいます。こうした血管浸潤などがあり、遠隔臓器への転移がなくても手術の対象にならないのが、局所進行がんです。

Tis=上皮内がん T=腫瘍の大きさ N=リンパ節転移 M=遠隔臓器への転移

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める