栄養療法+消化酵素補充療法で予後が改善! 膵がんは周術期の栄養が大事

血糖値は上がっても食事制限はしない

栄養状態の改善には、インスリンのコントロールも欠かせない。インスリンは余分な血糖を脂肪として蓄える働きもあることが知られている。

「手術時に、十分な血糖コントロールがなされていないと感染症などの合併症も起きやすいので、糖尿病内科の医師にも早めに診てもらい、すべての患者さんが血糖をコントロールして手術に臨めるようにしています」と松尾さん。

具体的には強化インスリン療法を行う。重い糖尿病患者さんにも通常行われている方法で、体内で不足している量のインスリンを注射などで補う方法だ。しかし、一般の糖尿病では血糖値を抑えるため食事制限が行われているが、栄養を摂りたい膵がん患者さんはどう考えればいいのだろうか。

「たしかに、食事制限をすると栄養状態が悪くなるので、食べ控えを薦めることはありません。十分にカロリーを摂り、その分のインスリンを投与することで血糖をコントロールすると同時に、リパクレオンを飲んで栄養(脂肪)を吸収できるようにします」

ちなみに、膵がんでもまれに膵臓を全摘する場合がある。すると、外分泌機能も内分泌機能も失われるので、半年目くらいには体重が減ってしまうという。しかし、これらの薬剤で膵臓機能を補うと、1年後くらいには栄養状態も体重もかなり回復するのだそうだ。その意味でも膵がんの患者さんは絶望せず、栄養療法や強化インスリン療法を続けていくことが大切といえるだろう。

外科医はもともと重視していた亜鉛の重要性

ところで、膵臓機能に関連して近年、注目されているのは亜鉛だと松尾さんは言う。

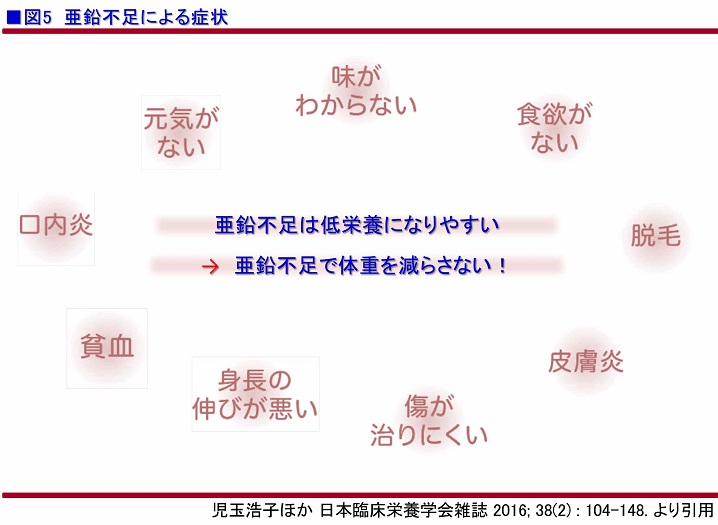

「もともと外科医は亜鉛を重視してきました。亜鉛が不足していると傷が治りにくいことが知られていたからです。貧血にもなりますし、膵がんでは亜鉛が不足すると口内炎ができたり、食欲がなくなったり、味がわからないといった症状も出ます。

昔から消化器系の手術を受けた患者さんには『味覚が変わった』と訴える人が少なからずいましたが、血清中の亜鉛濃度が下がることで、味覚が変わって感じられるのではないかと私も考えています」(図5)

では、膵臓の機能と亜鉛はどうかかわっているのだろうか。

「先ほど膵臓には2つの機能(外分泌機能、内分泌機能)があると言いましたが、まず、亜鉛は外分泌機能である消化酵素の分泌を促進するだ���でなく、その量も調節していることが最近わかってきました。また、膵臓の中にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集まりがあり、これが内分泌機能を主に担当している組織ですが、インスリンをつくっている細胞(β細胞)には亜鉛が含まれており、インスリンをつくる量も調節しているとされています。亜鉛が少ないと、インスリンの分泌も減るのです」

亜鉛とのかかわりはもう1つあるという。

「亜鉛は、小腸や十二指腸から吸収されます。仕組みとしては、膵液中に含まれる亜鉛結合タンパクが亜鉛につくことによって、血管の中に吸収されるというものです。ところが、膵臓機能が悪い人は亜鉛結合タンパクの量も少ないので、亜鉛の吸収がさらに悪くなります。また、インスリンも亜鉛を腸管上皮に移行される働きをするので、インスリンが少ないと亜鉛も減ります。このように、亜鉛と膵臓はたいへん関連性が深いのです」

亜鉛が足りない状態を「亜鉛欠乏症」というが、その診断基準は日本臨床栄養学会の診療指針に規定されている。皮膚炎や口内炎、感染症になりやすい、食欲がないといった症状があり、血清亜鉛値が60μg/dL未満の状態を亜鉛欠乏症といい、60~80μg/dL未満を潜在性亜鉛欠乏と呼ぶ。

「亜鉛を多く含む食品には牡蠣、レバー、ビーフジャーキーなどがありますが、先ほどお話ししたように、膵臓の悪い人は食品でまかないきれないので、亜鉛製剤を飲むことになります。2017年3月にノベルジン錠(商品名)が低亜鉛血症に保険適用となっています。膵臓のデータではないのですが、高アンモニア血症を合併した肝臓の状態の悪い人が、1日150㎎の亜鉛投与で血液中の亜鉛値を改善できたというデータがあります」

用量は成人で1日50~150mgとされているが、「膵臓の悪い人に対しては、少し多めからスタートしたほうがいいと思っています。エビデンスはまだないのですが、80μg/dL以上になるように補充するようにしています。亜鉛の検査は、朝と夕方では夕方のほうが数値が低く出るので、使い方の注意としては、検査は朝の空腹時に行うこと。また、亜鉛が増えると銅や鉄が減る場合があるので、数カ月に1度は銅や鉄の量も確認すること。血清亜鉛値が高すぎてもいけないので、250μg/dL以上になることがあれば減量することなどです」

これまで膵がんの栄養管理の面から亜鉛が測られることはあまりなかったとのことだが、近年、亜鉛がホットな話題になってきて、測る医療機関が増えてきているという。さらに松尾さんは言う。

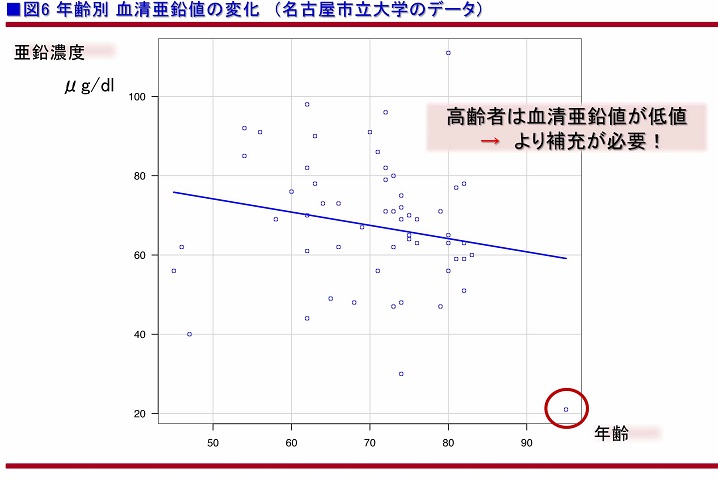

「血清中の亜鉛濃度は高齢になると下がってくるようです。がんは基本的に高齢者の病気なので、その点からもより血清亜鉛濃度に着目することは重要だと考えています」(図6)

栄養コントロールで予後をさらに改善

膵がんにおける栄養管理・栄養療法についてお話しいただいたが、現実には、膵がんの治療において栄養に正面から向き合っている医療機関はまだまだ多くない。膵がんに限らず、膵臓疾患のあとは脂肪の摂取を控えるよう指導している医療機関も少なくない。

しかし、「これは間違った考え方です。膵炎などの急性期には食事を絶ったり脂肪を減らしたりすることが必要ですが、症状が落ち着いたら決して低脂肪食にしないことが重要です。

私は『健康な人と同じくらいの脂肪を摂ってください。そして、リパクレオンをちゃんと飲んでください』と言っています。当院では、術後のクリニカルパス(治療計画書)にもリパクレオンが加えられています。そして、患者さんには『おやつを食べるときにも飲みましょう』と言っています」

松尾さんは冒頭でも書いたように、「膵がんの集学的治療が標準治療になった今、膵がんの予後を改善するのは栄養管理、栄養療法」と語る。実際に2018年の国際膵臓外科研究会では、膵手術における栄養サポート治療に関し、いくつか声明を出しているが、「内容をひと言でいうと、膵臓の栄養に着目しましょうという内容です」

膵がんの予後を改善する栄養サポートを、ぜひ多くの患者さんに取り入れていただきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める