アスベスト曝露後30~40年で発症。思い当たる人は、まず検査を アスベストの悲劇、難治の悪性中皮腫は早期発見が要

初期段階では現われない自覚症状

悪性中皮腫は一般にはTNM分類によって、大きく4期に分類される。

1期は腫瘍が胸膜に限定されている段階。くわしくは肋骨の内側にある壁側胸膜に腫瘍がある1期Aと、肺の表面を覆う臓側胸膜に腫瘍が進展している1期Bに区分される。こうした初期段階でも多くの場合は細胞の腫瘍化にともなって炎症が起こり、胸水がたまっているという。もっとも前にも記したように、この段階では自覚症状に乏しいことが多く、自発的に検査を受けない限り発見は困難だ。

ちなみに悪性中皮腫の初期検査としては、レントゲン、CT(コンピュータ断層撮影)による画像検査、さらに胸水中のヒアルロン酸などの腫瘍マーカー検査があり、それらによって悪性中皮腫が疑われると、胸腔鏡などで小指の先ほど大きさの組織を摘出して病理検査が行われる。

この1期からさらに症状が進行して2期になると肺実質や横隔膜にも浸潤する。3期はそうして隣接臓器に腫瘍が拡大していくなかで、心膜にまで腫瘍が広がるとともに胸膜内のリンパ節にも広がっているケースを指している。4期になるとその後、リンパ液や血液を介して反対側の胸膜やリンパ節、さらに肝臓、脳、骨など遠隔臓器にまで腫瘍が転移している。

もっとも池田さんは「たとえ遠隔転移が無くとも、3期の段階で肺を含めた胸部の広い範囲に腫瘍が広がると、体には痛烈なダメージが生じます。現実にはそのダメージに耐えられない患者さんが多くを占めているのです」と話す。

このこともまた、悪性中皮腫の厳しさを物語っているといえるだろう。

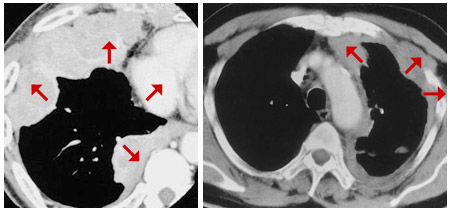

中皮腫のCT画像 胸膜に沿って分厚くなっている部分(矢印)が中皮腫

比較的早期の症例は手術が適用

当然ながら治療内容も各病期によって異なっている。1期、2期でリンパ節への転移がないと判断された場合には、外科手術による胸膜、肺切除が治療の第1選択肢となる。発見が早く、病変が局部に限定されている場合には部分切除が行われることもあるが、実際には微小な腫瘍の肺への浸潤の危険性を考慮して、腫瘍がある側の肺を含めて胸部をまるごと摘出するケースがほとん��だという。

もっとも現実には、この段階で見つかっても手術が適用されないことも少なくない。

「最大のネックになるのは手術で胸膜や肺を摘出した後に正常な呼吸機能を維持できるかどうかです。とくに問題は右肺に病変が見つかっているケースです。肺は左右によって大きさ、機能が違っており、心臓のある左側の肺は右側に比べて小さく、呼吸機能も右肺の3分の2程度に過ぎません。その左側に病変がある場合はいいのですが、右側に病変が見つかった場合は、残される左肺だけで呼吸機能を維持できるかを考慮しなければなりません。また胸膜肺切除は時間にして5、6時間を要する大手術で、それに耐えられる体力の有無も問題になります」

と、池田さんは手術適用の難しさを語る。

そうして手術が行われた後は、腫瘍を摘出した側の胸部に対して放射線治療が実施され、さらに再発予防の地固め治療として抗がん剤による化学療法が施される。単独の治療法ではこの病気の完治を期待するのは難しい。

4期以降は全身化学療法に

このように腫瘍が胸部内に限局していると判断される場合には、外科手術による胸部摘出が治療の第1選択肢となる。しかし、広い範囲でリンパ節や他の遠隔部位に転移している場合には、治療は抗がん剤による全身治療に切り換えられる。

悪性中皮腫に対する化学療法では、少し前まではシスプラチン(一般名)とジェムザール(一般名塩酸ゲムシタビン)の2剤併用による治療が基本だった。しかし2007年にはアリムタ(一般名ぺメトレキセド)が承認され、現在ではそれとシスプラチンとの併用療法が主流になっている。

この治療法の導入により、過酷な状況がある程度は改善されていると池田さんはいう。

「シスプラチン単剤では奏効率(*)は16.7パーセント、生存期間中央値9.3カ月だったのが、アリムタとの併用による臨床試験では、それぞれ41.3パーセント、12.1カ月に向上しています。以前のジェムザールとの併用療法と比べても効果は上がっています」

ちなみにこうした全身化学療法では原則として入院治療が基本となる。シスプラチンの投与には吐き気などの副作用に加えて腎毒性がある。そこで腎臓機能を保持するために大量の水分補給が必要となるからだ。また抗がん剤投与には点滴が用いられ、基本的には3週に1度のペースで最低でも3、4回は治療が継続される。

もっとも、それでも治療後の1年生存率は50パーセントというのが実情だ。さらにつけ加えると、こうした状況を改善するために、欧米では分子標的治療薬(*)、血管新生阻害剤(*)の臨床試験が行われているが、残念ながら芳しい結果は得られていないとも池田さんはいう。

*奏効率=がんの大きさに30パーセント以上の縮小が見られた割合

*分子標的治療薬=体内の特定の分子を標的にして狙い撃ちする薬

*血管新生阻害剤=悪性腫瘍を支える血管の新生を促す血管内皮増殖因子(VEGF)という物質を阻害し、抗がん効果を得る薬剤

克服の決め手は早期発見

ここまで見てきてわかるように、悪性中皮腫の患者が置かれている状況は決して明るくはない。

しかし、この病気が見つかっても5年、10年と生存を果たしている患者がいるのも事実だ。では、そうした長期生存を実現するには、どのようにこの病気に向かえばいいのだろうか。

「とにかく早期の発見が不可欠の条件です。体力、呼吸機能が健全で腫瘍が胸部にとどまっている1期、2期のうちに病気を見つけて、適切な治療を受けることがなにより大事です」

と、池田さんは語る。

治療では外科手術、化学療法、放射線治療を総動員する集学的治療(*)が基本という。

「悪性中皮腫はやっかいこのうえありません。この病気を克服するには、単独の治療ではどうしても限界がある。あらゆる治療法を総動員して戦わなければなりません」

具体的にはまず、体力のある術前にシスプラチン、アリムタによる化学療法を実施する。そうして、あらかじめ再発を予防したうえで外科手術で腫瘍のある側の胸膜、肺を摘出する。その後、さらに同じ側の胸部に放射線を当てて、完全に腫瘍を叩き潰すのというのが最善の治療と池田さんはいう。

「現実には術後の化学療法の実施は困難なことが多いため、体力のある術前に化学療法をやっておく。それが生存期間を延ばすうえでの1つのポイントになるでしょう」

そうした集学的治療を受けるためにも、まずは早期発見が不可欠の条件と池田さんはくり返しこう語る。

「手術、化学療法、放射線治療とすべての治療を受けるためには体力のあるうちに病気を発見したい。もっとも悪性中皮腫を対象にした検診はありません。

過去の生活歴を見直してアスベストの曝露に心当たりのある人は、その時点では、何の症状もなくても、1年に1回は自主的に病院を訪ねて検査を受けてもらいたい。悪性中皮腫を克服するためには、元気なうちにこそ病気を発見する必要があるのです」

獰猛な悪性中皮腫と相対するには病気に対して真摯に向かう患者自身の姿勢が何よりも重要な意味を持っているといえるのかもしれない。

*集学的治療=手術や放射線療法と局所療法、薬物療法などを組み合わせた治療法