アスベスト禍で急増する悪性胸膜中皮腫の最新治療 「肺がんとは性格の違うがん」に注意! 抗がん剤治療が効果を上げてきた

手術には限界がある

- 1 : T1aNOMO

- 2 : 体の状態

(パフォーマンス・ステータス)がよい - 3 : 石綿肺所見(-)

- 4 : 血小板増多(-)

- 5 : 白血球数正常

- 6 : 上皮型

- 7 : 女性

- (8 : 左側)

[T1aとT1bの違い]

早期では切除だ。胸膜中皮腫で最も早期のもの(T1a)は、壁側胸膜にのみがんがある。リンパ節に転移がないと手術だ。ただ、再発は多い。これが問題だ。他のがんなら、周囲の正常な組織とともにがんを摘出すればいいが、胸膜にできる中皮腫は、正常な組織とともに切り取ることができない。胸膜を剥ぎ取る手術だ。だから、局所再発の可能性が極めて高い。

中野さんは、「手術には限界があるので、他の治療法を組み合わせる必要があります。中皮腫に効果のある抗がん剤や放射線治療を組み合わせて治療をします。とくに手術や検査後に放射線治療をすると局所再発は少なくなります」という。

再発しやすい部分に放射線を当てる。その上で抗がん剤治療を行う。そうやって、生存期間を延ばす、という。

次に、がんが外側の壁側胸膜から内側の臓側胸膜側に広がってきた段階(T1b)になると、手術成績がぐっと落ちてくるため、それぞれの患者さんの状態に合わせて治療を行う。

T1a、T1bはともに早期でありながら、予後はかなり違う。前者の生存期間中央値が32カ月なのに対し、後者の場合は12~13カ月となる。

さらに、胸膜全体にがんが広がるとT2、抗がん剤による治療が主になる。

抗がん剤治療の注意点とは?

アスベストは、肺の「線維化」を引き起こす。抗がん剤治療を行うと、副作用である肺毒性によって、「間質性肺炎」が起こりやすい。「肺線維症」と「間質性肺炎」は、ほとんど同じ意味だ。だから、抗がん剤治療を慎重に行う必要がある。

現在、兵庫医科大学では、抗がん剤治療に3つのパターンを用いている。

(1)シスプラチンとゲムシタビンの組み合わせを中心にする化学療法

(2)シスプラチンとイリノテカンを中心にする化学療法

(3)シスプラチンと葉酸拮抗剤を中心にする化学療法

である。現在、治験中のペメトレキセドは、この葉酸拮抗剤の1つだ。

これらに他の抗がん剤を組み合わせることもある、と中野さんは説明する。

「シスプラチンとゲムシタビンの組み合わせは、もうかなり治療成績が報告されています。ある程度の奏効率が読めますが、さらに効果を上げるためには、もう1剤を組み合わせていきます。どの薬を使うかは、患者さんに対する毒性などを考えて選びます。抗がん剤の量は、基本的には肺がんと同じでいいのですが、中皮腫の場合は、その特性を考慮した注意点があります」

| 薬剤(投与法) | 報告者(年) | 症例数 | 奏効率(%) |

|---|---|---|---|

| ゲムシタビン+シスプラチン | Byme(1999) | 21 | 48 |

| ゲムシタビン+シスプラチン | Nowak(2002) | 53 | 33 |

| ゲムシタビン+シスプラチン | van Haarst(2002) | 32 | 16 |

| ゲムシタビン+カルボプラチン | Favaretto(2003) | 50 | 25 |

| ゲムシタビン+オキサリプラチン | Schutte(2003) | 25 | 40 |

| ゲムシタビン+エピルビシン | Okuno(2003) | 23 | 17 |

| ゲムシタビン+シスプラチン+ビノレルビン | Maruyama(2005) | 12 | 58 |

最も奏効率の高い組み合わせは?

抗がん剤を点滴し、胸水に抗がん剤が集まってくると、胸腔にあるがんを集中して叩くことができる。胸腔が、抗がん剤を溜めておく「リザーバー」としての役割を果たすのだ。だが、それは裏を返せば、抗がん剤が胸腔中に長時間とどまるため、毒性が出やすいという「欠点」にもなる。

「注意して行えば、抗がん剤を最適の状態にして治療することができ、効果が期待できます。しかし、1つ間違うと、毒性が非常に強く出てしまいます。だから、肺がんの場合よりは、抗がん剤を少な目に使うほうが安全と考えています」と中野さんは説明する。

そこで、どの段階で、抗がん剤を胸水とともに抜くか。そのタイミングが治療のポイントとなる。コツはあるのだろうか?

「患者さんを診ながら、ですね。抗がん剤の種類にもよります。胸腔中に移行しやすい薬はとくに注意が必要です」

最近の海外の臨床試験で最も高い奏効率を示している抗がん剤治療は、先に挙げたペメトレキセド(*日本ではまだ未承認)とシスプラチンの組み合わせだ。この奏効率は41パーセント。シスプラチン単独の場合の17パーセントを大きく上回る。臨床試験での生存期間は、中央値が12.1カ月だ。

兵庫医大では、シスプラチンとイリノテカンを組み合わせた治療の奏効率が、平均30パーセント台となっている。ゲムシタビンとシスプラチンの組み合わせでは、約25~30パーセントだ。

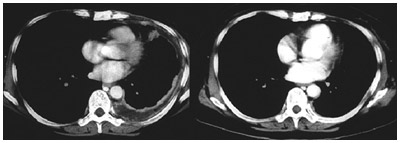

「治療の効果があると、ざぼんの皮のように分厚くなったがんが薄くなります。これは完全寛解(肉眼的にがんがなくなった状態)ではなくて、部分的な寛解です。たとえば、下の画像は、上皮型の胸膜中皮腫の患者さんですが、臓側と壁側の胸膜に腫瘍があり、気管分岐部などに転移があります(TNMの分類ではT2N2MO)。シスプラチンとイリノテカンの治療を3コースしたところ、著明な腫瘍縮小効果が得られています」

その他の治療

壁側胸膜には、感覚神経が多く分布している。がんが進行するにつれて、激しい痛みが出てくることが多い。これは肺がんとは異なる点だ。痛みのコントロールがとても重要になる。その場合、フェンタニルパッチやモルヒネの経口剤で痛みを抑えることは可能だ、という。

また、がんが胸壁に浸潤した場合の痛みには、放射線治療が効果的だ。

「最近は、化学療法と放射線治療を組み合わせた治療が始まっています。しかし、肺がんと同じようにはいきません。肺がんの場合は、部分的に放射線をあてますが、胸膜中皮腫の場合は、肺全体にがんが広がっていますので、照射範囲が広くなります。だから放射線障害を考えながら治療する必要があります」

肺を包む外側の膜だけに放射線を当てるような工夫、そして他の治療法との効果的な併用が今後の課題だ、という。

悪性胸膜中皮腫が予後の厳しいがんであることに変わりはない。それでも、治療法は確実に進歩している。