オプジーボ+ヤーボイ併用療法への期待と問題点 治療成績が向上している悪性胸膜中皮腫の手術と薬物療法

手術の成績はこの20年間で向上してきた

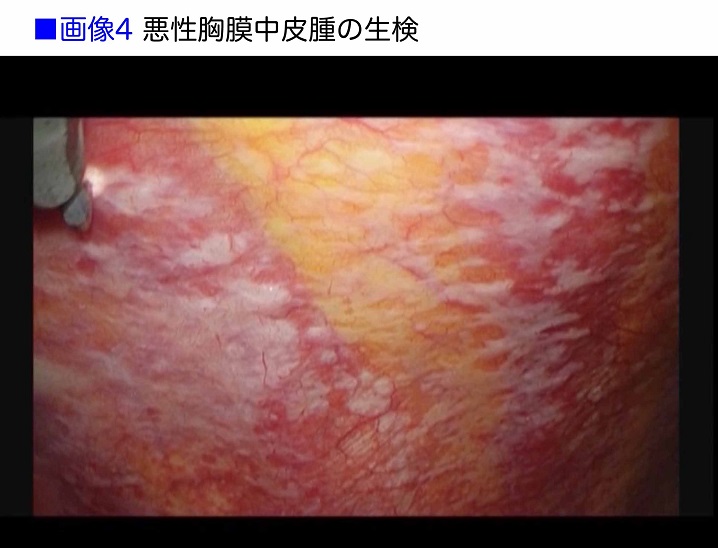

悪性胸膜中皮腫の多くは胸部X線検査がきっかけとなって見つかるが、確定診断を下すためには生検が必要となる。胸腔鏡で見ながら胸膜を2㎝×2㎝くらい採取し、病理検査で中皮腫細胞の有無を調べる(画像4)。

悪性胸膜中皮腫と診断がつき、肺や周囲の組織への浸潤がない早期の場合には、手術の対象となる。手術の方法は、肺がんの手術とはまったく異なっている。肺がんの手術は腫瘍を周囲の正常組織ごと切除するが、悪性胸膜中皮腫の手術では肺を残し、胸膜をすべて剥がして取り除く(胸膜切除/肺剥皮術:P/D)。肺ごと胸膜を取り除く手術(胸膜肺全摘術:EPP)もかつては行われていたが、現在はあまり行われなくなっている。手術にかかる時間も違う。肺がんの場合、手術時間は2時間~2時間半程度だが、悪性胸膜中皮腫の手術は8時間くらいかかるのが普通だ。

「肺がんの周囲は正常な組織がしっかりガードしているので、がん細胞を1つ残らず取り除ける可能性はけっこう高いと言えます。一方、悪性胸膜中皮腫は肺の表面や胸壁の裏側などを覆っているので、がん細胞と正常組織の間にはごく薄い膜しかありません。かなりの面積になる胸膜を剥がすときに、がん細胞を1つも残さず取り切れるかと言えば、実際はなかなか難しいわけです」(長谷川さん)

そこで悪性胸膜中皮腫の手術は、抗がん薬による化学療法と組み合わせるのが基本となっている。兵庫医科大学では、術前化学療法と術後化学療法の両方を行うことにしている。術前も術後も、アリムタ(一般名ペメトレキセド)+シスプラチン(一般名)併用療法を行う。

「術前化学療法はぜひ行うべきだと考えています。なぜなら、手術ができると判断された患者さんでも、術前化学療法を行っても病状が進行してしまう人、つまり抗がん薬が効かない人が8%くらいいるからです。抗がん薬が効かないと、手術をしても、治療成績はよくありません。短期間のうちに再発し、手術でつらい思いをしただけ無駄だった、ということになります。こういう患者さんの手術を回避するためにも、術前化学療法は必要です」(長谷川さん)

悪性胸膜中皮腫と診断された人のうち、手術が適応となる人はわずか10%程度。多くの人が発見された時点で手術の適応外なのだ。手術の対象とならない理由は、病気が進行し過ぎている、高齢過ぎる、肺の機能が低下し過ぎている、といったことである。

また、悪性胸��中皮腫は組織のタイプによって、「上皮型」と「二相型」と「肉腫型」に分類されている。全体の約7割を占めるのが上皮型で、これには抗がん薬が効果を示すことが多い。肉腫型は抗がん薬が効きにくいため、手術の対象とはならない。

「現在、日本全体で年間1,500人程度の人が悪性胸膜中皮腫と診断されていますが、その中で手術の適応となるのは10%の150人くらい。数が少ないため、手術に関しては集約化が進んでいて、専門的に治療を行っている医療機関で手術が行われています。兵庫医科大学病院では、年間約50例手術しているので、日本の悪性胸膜中皮腫手術の3分の1を行っていることになります」(長谷川さん)

では、手術を受けると、どのくらいの患者さんが治った状態になるのだろうか。兵庫医科大学病院で5年以上前に手術した128人について調べたところ、5年以上生存した人は48人で、5年生存率は37.5%だった。5年生存した48人について追跡調査すると、その後再発して死亡した人や、再発したが生存している人などもいて、再発もなく生存中という人は12人だった。つまり、早期で見つかって手術が可能だったとしても、手術で「治った」と言える状態になる人は、10%ほどなのである。

「肺がんで手術した人の5年生存率は70%くらいですから、それと比べても悪性胸膜中皮腫は厳しい病気だといえます。ただ、手術による治療成績は、この20年間ほどでずいぶん向上してきました。理由は3つあります。1つは外科技術の進歩。2つ目は、術前・術後治療で有効な抗がん薬が使えるようになったこと。3つ目は、適切な患者さんを選んで手術するようになったことです。昔はとくに選別を行うことなく手術が行われていましたが、手術で利益を得られない人への手術は、患者さんを苦しめることにしかなりません。そこで、手術の利益が得られる患者さんを、しっかり選ぶようになったのです」(長谷川さん)

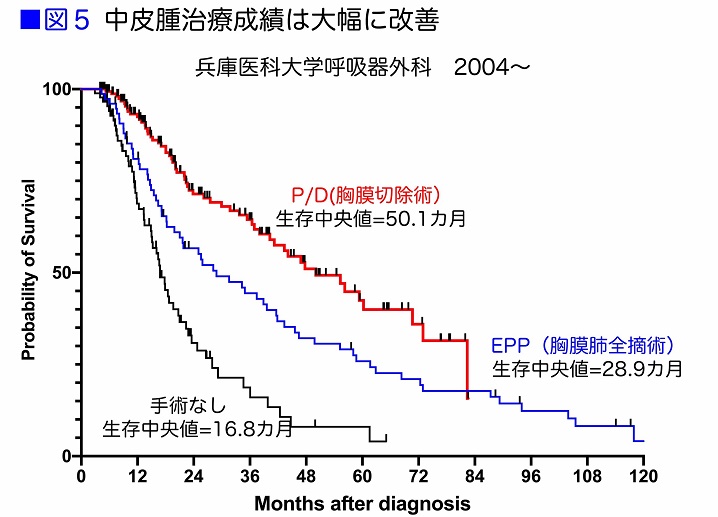

悪性胸膜中皮腫は少しずつ増える傾向にあるが、手術数はほとんど変わっていない。それだけ手術の対象者を絞り込んでいるわけだ。そうしたことも影響して、手術の治療成績はこの20年間で着実に向上してきている(図5)。

免疫チェックポイント阻害薬の併用療法が承認された

手術の対象とならなかった患者さんには、基本的に薬物療法が行われる。悪性胸膜中皮腫に抗がん薬の使用が初めて承認されたのは2006年のことだ。アリムタ+シスプラチン併用療法が、適応限定なしで承認された。それまでは認められている抗がん薬がなかったのだから、これは画期的なことだった。そして、2019年に免疫チェックポイント阻害薬のオプジーボ(一般名ニボルマブ)が、化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発悪性胸膜中皮腫を対象に承認された。これで、1次治療、2次治療までそろったことになる。

そして、2021年5月、オプジーボ+ヤーボイ(一般名イピリムマブ)併用療法が、「未治療の切除不能な進行・再発悪性胸膜中皮腫」を対象に承認された。

この承認の根拠となったのは、「CheckMate-743試験」である。未治療の切除不能な悪性胸膜中皮腫の患者さんを無作為に2群に分け、「オプジーボ+ヤーボイ併用療法」と、標準治療である「アリムタ+シスプラチン併用療法」を比較した。その結果、全生存期間(OS中央値は、オプジーボ+ヤーボイ併用群が18.1カ月、アリムタ+シスプラチン併用群が14.1カ月だった。

「このような素晴らしい結果が出たことに関しては、うれしい思いでいっぱいです。現在の標準治療と真っ向勝負して、全生存期間ではっきりした差がつくということは、実はなかなかありません。このデータは本当にすごいと思っています」(長谷川さん)

従来のアリムタ+シスプラチン併用療法は、上皮型には効くが、肉腫型にはほとんど効かなかった。ところが、オプジーボ+ヤーボイ併用療法は、肉腫型にも上皮型と同様に効くことが明らかになった。

「肉腫型はたとえ早期に発見されても、有効な薬剤がないという理由で、手術の対象から外されてきました。しかし、オプジーボ+ヤーボイ併用療法は肉腫型にも効くことがわかったので、これを術前・術後療法に用いることで、手術ができる可能性が出てきたわけです。ところが、この併用療法は手術と併用できないことになっているのです」(長谷川さん)

オプジーボ+ヤーボイ併用療法の適応となるのは、「未治療の切除不能な進行・再発悪性胸膜中皮腫」である。したがって、手術との併用はできないし、2次治療以降では使えないわけだ。

「手術と併用できないということは、オプジーボ+ヤーボイ併用療法を受けたかったら、手術はできないということです。どちらかを選ばなければなりません。手術が可能な患者さんにとって、オプジーボ+ヤーボイ併用療法を行ってから手術というのが、現在最も効果がありそうな治療ですが、それが許されていないのです。

また、1次治療でしか使えないということは、現在すでに治療を受けている患者さんは、すべて除外されてしまうわけで、すごく残酷なことだと思います。こうした限定条件が撤廃されることを強く望んでいます」(長谷川さん)

オプジーボ+ヤーボイ併用療法の登場は、悪性胸膜中皮腫の治療成績向上に大きく貢献すると期待されている。だが、適応の限定条件に関しては、大きな問題が残されていると言えるだろう。