前立腺がんの死亡率を減らしたPSA検診

ERSPC研究では検診群で前立腺がん死亡率が低下

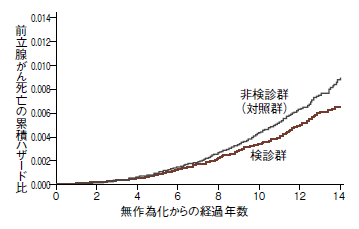

前立腺がん死亡率比較

一方、PSA検診を受けたグループで受けなかったグループよりも前立腺がんによる死亡が減ったというのが、欧州で行われた欧州前立腺がん検診無作為化研究(ERSPC研究)だ。

「ERSPCはオランダ、ベルギー、スペイン、スイス、スウェーデン、フィンランド、イタリアの欧州7カ国による協同研究で、55~69歳の男性を対象に平均4年に1回のPSA検診実施群72,890人と非実施群89,353人を無作為に割り付けて13年間追跡し、前立腺がんおよび、それ以外の病気を含めた全死亡率に差があるかどうかを調べた臨床研究です。

その結果、2009年のNew England Journal of Medicine誌に掲載された中間報告では、試験開始から8.8年にあたる2006年12月31日までに、検診実施群の中で1回以上PSA検診を受けた受診率は82.2%と高く、検診実施群では214人、非実施群では326人の前立腺がんによる死亡があり、実施群では非実施群に比べ、前立腺がんで死亡するリスク(危険性)が20%低かったと結論しており、PSA検診を実施することで前立腺がんによる死亡率が低下するというメリットがあることを立証しました (図3)。

この研究は、その後も試験開始から11年後の成績と13年後の成績が発表されていますが、ほぼ同様の結果です。

また、1955年からスウェーデンで開始された無作為化比較試験のイエテボリ研究は、スウェーデンのイエテボリという町に住む50~64歳の男性約2万人をPSA検診群(72,890人)と非検診群(89,353人)に無作為に割り付け、平均10年間追跡した研究です。

検診群は2年毎にPSA検診を受けるように担当医から勧められ、約75%の人が少なくとも1回はPSA検診を受けました。

その結果、進行がんに罹る率(罹患率)は検診群で非検診群に比べ、49%低下し、前立腺がんによる死亡率は44%低下しました。

さらにオーストリアのチロル地方の住民を対象にしたチロル研究は1933年から45~75歳の男性に無料でPSA検査を実施し、検診の受診率は86.6%と高く、2008年時点での前立腺がんによる死亡率は予測値よりも64%低下しました。これは、地域においても適切な治療を行えば前立腺がんによる死亡率を低下させることができることを示した研究と言えます。

このように最近の研究では、PSA検診を実施することにより、前立腺がんによる死亡率が減少するという複数の証拠が得られているわけですが、日本でのPSA検診普及率はいまだに非常に低いと言えます」

日本でのPSA検診普及への取り組み

「PSA検診の普及には、その有用性についての新たな証拠と、検診後の精密検査としての生検に伴う合併症を考慮してもなお、受診者の不利益を上回る利益が得られる効率のよいPSA検診スケジュール策定や不必要な生検や治療を回避できるシステムの構築が必要」と中島さんは指摘している。

日本でのPSA検診普及の取り組みの1例として、2002年から北海道、群馬、広島、長崎の4道県で始まったのが日本前立腺がん検診前向きコホート研究(JPSPC)である。コホートとは一般に地域住民集団を指し、「前向き」とはこれから起こる事象を研究対象とする手法を言い「プロスペクティブ」とも呼ばれる。逆に既にあるデータから遡って研究する手法は「後ろ向き」とかレトロスペクティブと呼ばれる。

JPSPCはPSA検診の受診率60%以上を目標にしたモデル地区と、同規模で通常の自治体検診を行っている市町村、あるいは検診未実施の市町村を選定し、2つの地区での転移がん罹患率および前立腺がん死亡率の推移を比較しようという研究である。

この研究で、PSA検診と前立腺がん死亡率、転移がん罹患率のデータが蓄積していけば、検診実施による死亡率低下効果が実証されるだけでなく、適切なPSA検診システムの確立や費用対効果に関する研究に役立つことが期待されている。

より特異度が高いpro PSA

PSAは確かに前立腺がんに対する感度が高いマーカーであり、血液を採取するだけで測定できる利便性もあるが、それ以外に有望なものはないのかを中島さんに聞いてみた。

「前立腺がんに対する新しい腫瘍マーカーというのは分子レベルやタンパクレベルでは幾つかありますが、まだ研究段階です。現実的に使用の可能性が高いのはPSA前駆体(PSAになる前の物質)のpro PSAです。これは既に測定キットがありますが、まだ保険適用になっていません。

従来のPSAに比べて、前立腺がんに対する特異度が高いという特徴があります。前立腺上皮細胞から分泌されたPSAが腺腔内にとどまり、活性型PSAに変換されますが、❶がんの場合、その変換が阻害されやすいので、前駆体であるpro PSAのままであることが多い、❷がんの場合は細胞破壊があるので、これらが流出しやすいのですが、その際pro PSAが多くなる、という2つの点からpro PSAを測定する意義があると考えられています」とのことだった。

PSA検診は全員に行うものではない

最後に中島さんにPSA検診を受けようとする人たちへのメッセージを聞いた。

「PSA検診の是非については、公衆衛生医対泌尿器科医という対立の構図で見られがちなのですが、泌尿器科医も対策型の検診、中年以上の男性全員に勧めているわけではありません。

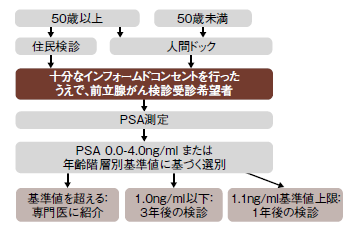

住民検診や人間ドックで対象を絞り込み、PSAを測定しないことによるリスク、例えば直腸からの前立腺触診などで見つからない小さな早期がんを見逃す可能性や、逆に精密検査としての生検に伴う合併症等について十分ご説明した上で、検診を受けるかどうかを判断していただきたいということです(図4)。

早期がんの発見には決して欠かせないのがPSA検査であること。PSAは他のがん種とのクロスがないこと。この2つが重要な点だと思います」と語った。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず