前立腺がん検出の精度を上げる、MRIと経直腸エコーを融合させたMRI-US fusion生検

MRIと経直腸エコーを融合させたMRI-US fusion生検

2017年、世界的に権威ある医学雑誌の1つである「ランセット誌(The Lancet)」に発表されたイギリスのグループの研究では、PSA15ng/mL以下の前立腺がん疑いの576人にMRIと生検を行ったところ、MRIで生検の要否判定することにより、これまで生検の対象となってきた4人に1人は、針生検を回避できる可能性があり、MRIにより生検の必要性を効率よく評価できることを報告している。

MRI所見を活用する標的生検にはいくつかの方法があるが、近年、各方法を比較した研究が報告されている。生検前に撮影したMRI画像上の標的の位置をイメージしながら専用のシステムを使用せずに生検を行う場合に比べて、MRIと超音波の画像融合システムを使用した生検(MRI-US fusion生検)は、より精密な検査と記録が可能となることが期待されている。

MRI-US fusion生検は標準的な系統的生検との併用も容易であるため、今後さらに発展することが期待されていると松岡さんは話す。

「生検は、がんの診断はもちろん、その後の治療を選択するためにも大切な検査です。MRI-US fusion生検は、重要な病巣の組織診断をより正確に評価するために、とても役立っています」

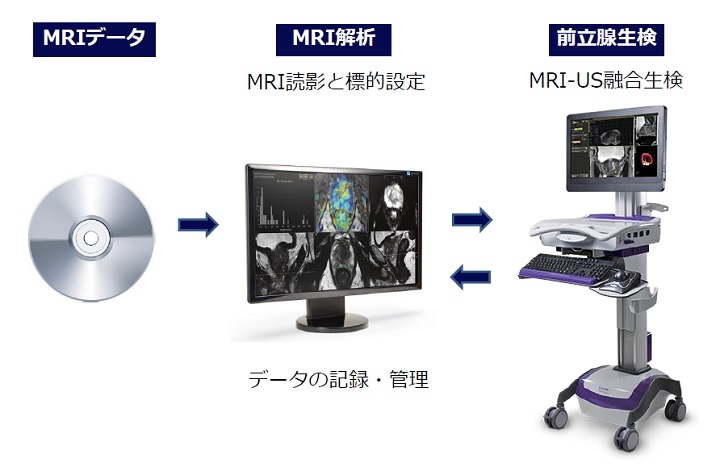

MRI-US fusion生検による検査の流れはこうだ。

まず事前に撮影したMRIを用いて、前立腺の輪郭とがんが疑われる部位(標的)の位置を解析して、マーキングする。そして生検直前に経直腸的超音波検査を行い、前立腺の輪郭をマーキングする。そしてMRIと超音波の2つの3D画像をコンピュータ補正しながら融合させ、MRIでの標的の位置を超音波画像上に正確に表示し、少数の針で、組織を採取するべき標的部位を狙い撃ちする(図4)。

この標的生検によって、より正確で効率的ながんの検出が可能となり、患者への負担も少なくなることが期待されている。

また、その患者に再生検が必要になった場合には、MRI-US fusion生検での記録データから、前回の生検部位がわかるため、効率のよい再生検も可能である。

正確に病巣を評価することで部分治療(focal therapy)が可能に

「限局性前立腺がんが見つかった場合、治療法の選択や治療範囲の計画が大切ですが、より正確に病��を評価できるようになってきたことによって、各患者さんに合った治療を行うことが可能になってきました」と松岡さん。

現在、限局性前立腺がんの標準治療は、がんの悪性度や広がりを評価して、前立腺全体に対して手術や放射線療法を行うか、もしくは治療せずに監視療法として経過観察するかのどちらだ。

しかし、前立腺内の一部の領域を選択的に治療する「部分治療(focal therapy)」の有用性とその普及を松岡さんらは主張し模索してきた。MRIと生検に基づいて同科で開発されたfocal therapyの治療計画法はこれまで国際的にも高い評価を受けている。

そして実際、同科では准教授の齋藤一隆さんを中心に、2010年より、限局性前立腺がんで、前立腺内の一部にがんが留まっている症例に対して、小線源療法を用いたfocal therapyを積極的に実施している。その詳細については、本誌でも以前紹介した。

このfocal therapyは、放射線治療後の前立腺内再発症例についても、条件を満たす場合には施行されている。放射線治療後の前立腺内再発では、全身内分泌療法が広く行われている。しかし、内分泌療法は、骨粗鬆症、骨折、糖尿病、心血管疾患、うつ症状などのリスクファクター(危険因子)となるため、focal therapyの普及は患者にとっての福音となるものと期待される。

「治療が必要ながんが前立腺内の一部であり、がんの悪性度などの条件を満たす場合、focal thrapyが適応できる可能性があります。がんの制御とともに、排尿や性機能(勃起機能、射精機能)の温存という患者さんのQOL(生活の質)に関わる部分の両立を目指します。focal thrapyは現時点での標準治療ではありませんが、前立腺全体の治療と監視療法の間の新たな治療法として、世界中で大きく注目されています」

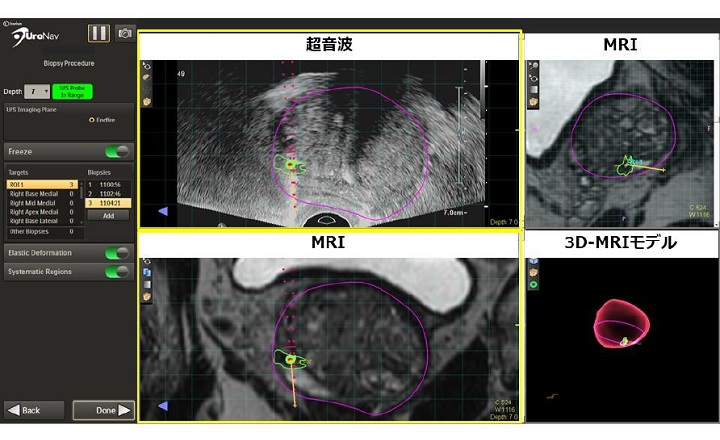

最新のMRI-US fusion生検システム「UroNav」

現在同科では、最新のMRI-US fusion前立腺生検システムである「UroNav」(ウロナブ)を導入し、MRI画像と超音波画像を高精度に融合させた画像ガイド下生検を行っている(図5)。

「これまで、前立腺のMRI画像と超音波画像をいかに一致させるかが課題でした。UroNavではコンピュータ制御による弾性変形という技術により、MRIと超音波の画像を合致させることができるのです」

「UroNav」は海外で導入が進んでおり、2017年から導入開始となった国内では、現在のところ同科を含めて2カ所で導入されている。今後さらに普及していくことが期待されている。

現在、前立腺生検を行うに当たっては、標準的な系統的生検を行い、そのオプションとして追加して行うというのが標的生検の位置づけだ。「UroNav」は系統的生検のガイダンス機能も兼備しており、系統的生検と標的生検の両方を精細に行うことができる。

将来、MRIを含む画像診断技術の革新がさらに進むことによって、画像ガイド下標的生検のみでの正確で効率的な前立腺がん診断が可能となる日がくるかもしれない。そうすれば限局性前立腺がんの診療は、低侵襲で精細な診断、がん制御と機能温存を両立する治療に近づくことが期待できるだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず