陽子線治療が保険で受けられる! いろいろな治療法がある前立腺がん、早期がんには患者にやさしい陽子線治療

〝確定的影響〟と〝確率的影響〟の違い

放射線治療による人体への影響には、〝確定的影響〟と〝確率的影響〟があるという。

「確定的影響とは、例えば、直腸や肺などの臓器に放射線が照射された場合、その臓器障害(直腸出血や放射線肺臓炎)は、ある一定の放射線量(しきい値)までは発症せず、しきい値の線量を越えると、その影響が生じるというものです。

確率的影響とは、しきい値の線量がなく、照射された線量に比較して障害が発生するもので、遺伝的影響や発がん(2次がん)が相当します。2次がんの発症は、約30年以上先であることが多いため、高齢者の場合にはそれほど考慮しなくていいという意見もあります。しかし、今や〝人生100年時代〟と言われているわけですから、70代の患者さんであったとしても、確定的影響だけではなく確率的影響も配慮して、きちんと、治療後の長期予後とQOL(生活の質)を向上させるべきだと思っています」

村上さんたちは、根治性と安全性の両方をできるだけ満たしていける治療を常に模索している。

「現在、私たちの施設では、陽子線治療の第1世代であるパッシブ法というブロードビーム(粒子などの束を拡大して照射する方法)による治療法を実施しています。大きな照射野を形成して、患者さんオリジナルのボーラスやコリメータという装具を作って、腫瘍形状に合わせて照射野を絞る方法です。ただ、これはもう古い方法なのです。

新しい陽子線治療では、スポットスキャニング法を採用しています。これはペンシルビームの照射位置を変えながら、均一な線量分布をしたり、腫瘍の形状に合わせて高線量領域の作成をしたりすることが可能になります。立体的に塗り絵をするように照射できるイメージです。濃淡、強弱をつけることもできます。

患者さんごとのボーラスやコリメータをいちいち作成する必要もなくなり、理論的には治療計画を1日で作成し、その日のうちか翌日には治療に入れるようになります。また、正常組織への余分な照射はさらに少なくなり、安全性もさらに担保できます。そんなわけで、当センターも近い将来、スキャニングの装置に切り替えて治療に当たりたいと考えています」

スキャニング法は、IMRTに対して、IMPT(Intensity-Modulated Particle RadioTherapy)=強度変調粒子線治療と呼ばれる高度な治療だと村上さんは話す。

南東北病院では、2019年には「創薬PET研究センター」という施設をオープンするという。そこでの研究活動により、「さらに高線量で局所制御も高めて、安全かつ高精度な照射を考案して、さらなる治療成績の向上を目指していきたい」と、村上さんは胸を張る。

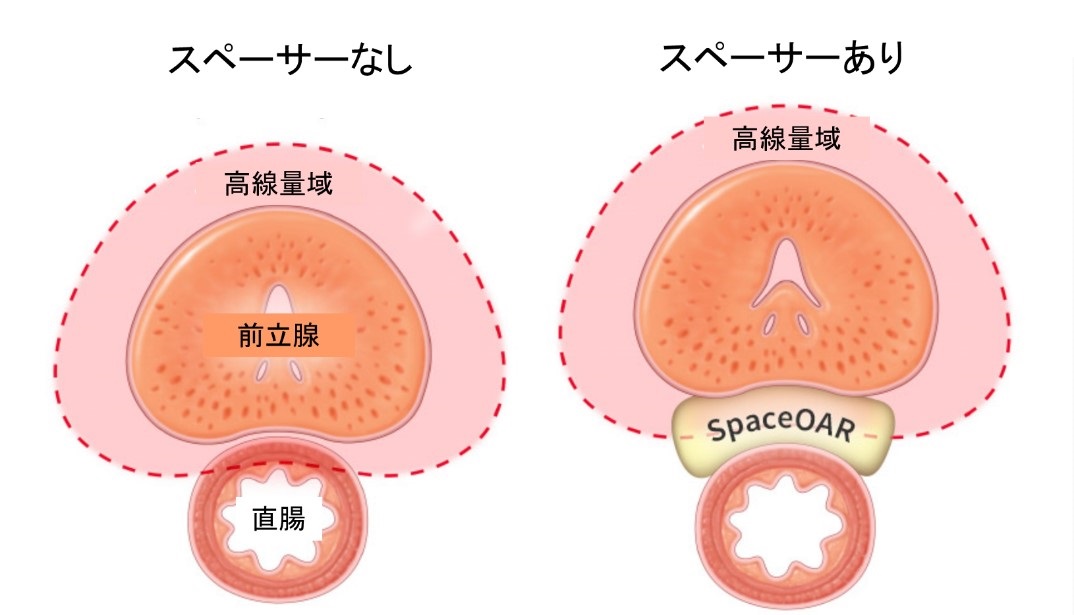

さらに、村上さんたちは、治療の精度を高め、副作用の軽減を図るための治療補助器具として、「SpaceOAR」というハイドロゲルスペーサーを採用している(図4)。

これは前立腺と直腸の間にスペースを作るスペーサーとして「SpaceOAR」をエコーガイド下に注射によって挿入して、前立腺から直腸を離し、直腸への放射線照射リスクを低減させる方法だ。

「このゲルは吸収性のもので、治療後には1~3カ月程度で、自然と体に吸収されてなくなります。これを入れることによって直腸の出血の可能性はほとんどゼロになるでしょう」

「SpaceOAR」は、多施設ランダム(無作為)化試験と3年の患者報告のアウトカムにおいて、直腸に70Gy(グレイ)以上照射される直腸の体積率を示すV70が73%減少した。尿道球の線量は49%減少し、グレード2以上の晩期直腸毒性は0。ベースライン時の性機能を維持する可能性は76%、患者報告による尿や腸のQOLスコアが極めて高いといった結果が報告されている。

さらに治療期間を減らす取り組みも

照射回数の減少と、副作用の軽減の両者を満たす治療法の開発も大きな課題であると村上さんは話す。

「陽子線治療は通常、低リスク群で37回、中高リスク群では39回照射ですが、名古屋陽子線治療センターが報告したデータに基づいて、当センターは、低リスク群は20回、中リスクでは21回に減らした短期照射に取り組んでいます。将来的には、さらに12回程度まで減らすことが可能になるかもしれません」

もはや陽子線治療は特別な治療ではない時代に差し掛かってきたと村上さんは話す。

「したがって、全国で18施設でしか実施できないというのは、あまりにも少なすぎると思います。今後、さらに設備の低価格化が進んでいけば、採用する施設は増えてくるでしょう」

現在、村上さんたちは、自由診療による陽子線治療も全治療数の5~7%ほど実施しているという。

「保険適用の基準から少しだけはずれている症例の場合です。例えば、骨に1個だけ転移があるような症例の場合で、患者さんが希望されて、医学的に無理がない症例であれば、前立腺と骨の両方に照射することもあります。このように自由診療を使うことによって、フレキシブルにできるだけ患者さんのご要望に応えて治療していきたいと考えています」

現在、陽子線治療後の局所再発が起こった症例に備えて、小線源治療の一種であるHDR(高線量組織内照射)も用意しているというが、今のところ再発例は出ていないため、その治療は出番がないという。

「遠方から来られる患者さんも増えています。皆さん勉強熱心で、海外から来られる患者さんはとくにそうですね。今後も、その期待に応えられるように、さらに努力していきます。いかに根治性を高め、副作用をなくして、患者さんの予後を少しでも良好にして行くということについては、ずっと模索し続けていきます。そのミッションに変わりはありません」

そう、村上さんは力強く結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず