国際共同前向き試験「PRIAS-JAPAN」でエビデンスが蓄積 早期前立腺がんに対する監視療法は、高齢者だけでなく働き盛りの世代にも選択可能

根治治療への移行は1年目26.8%、4年目22.3%

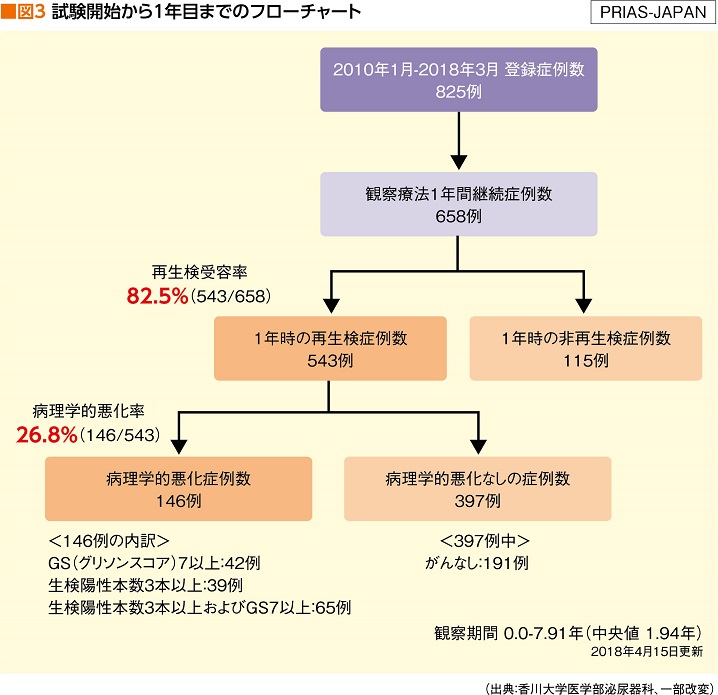

図3は、2010年1月から2018年3月までに「PRIAS-JAPAN」に登録された患者825人の経過をフローチャートにしたものだ。

これによると、825人のうち、登録1年未満(75人)や根治治療への移行(28人)などを除いた658人が、経過観察を1年間継続できていることが分かる。

この658人のうち、1年目の再生検を受けた人は82.5%の543人。そのうちで再生検によって病理所見に悪化が見られた人は26.8%の146人だった。

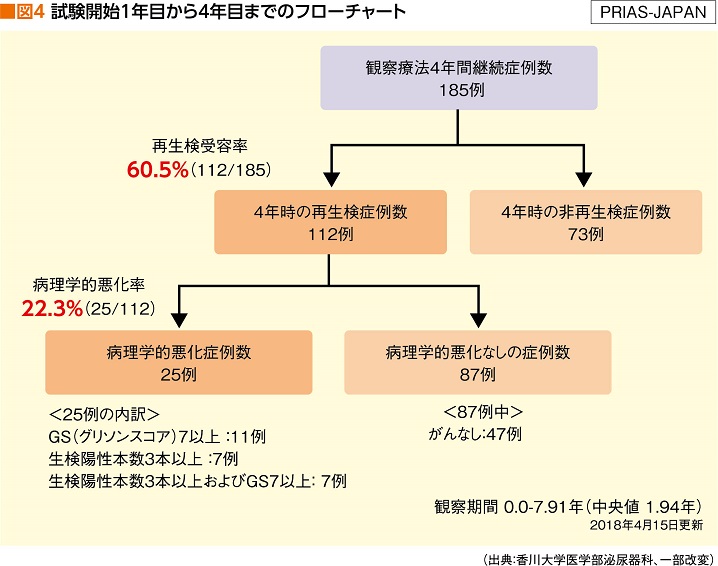

また、図4は4年目のフローチャートである。継続して4年目の再生検を受けた人は185人中60.5%の112人。さらに、この再生検によって悪化が見つかったのは22.3%の25人である。

「病理所見による悪化率が、1年目26.8%、4年目22.3%と近似値だったのは興味深い結果でした」と、杉元さんは述べる。素人考えでは経過観察期間が長くなるほど悪化率も高くなりそうだが、そうではないようだ。

「PRIAS-JAPANに登録した841人の中で、前立腺がんで死亡した患者さんは1人もいません。早期発見したがんを過小評価してしまったために亡くなったという症例はないのです。

PRIASによって、監視療法の研究が世界規模で進められ、今では約7,700人分のデータが蓄積されています。これは素晴らしいことです。少し前までは、まだ監視療法に対するアウトカムやエビデンスは十分でなかったかもしれません。けれど、今では自信を持って勧めることができます。PSA値などの諸条件を満たした低リスクの早期前立腺がんであれば、働き盛りの年代の方でも監視療法を選ぶことが可能です。ようやくそう言える時代になりました」(杉元さん)

高齢患者に対しては待機療法へのシームレスな移行が理想形

「PRIAS-JAPAN」の現在のデータでは、監視療法の継続率は1年間で82.5%、2年間で69%、4年間で60.5%、5年間で49%。また、監視療法後の二次治療は、根治的前立腺切除術が36%と最も一般的であり、小線源療法が20%、外照射が19%、ホルモン療法が12%、待機療法が9%と続く。

「待機療法とは、疼痛や尿路通過障害、血尿などの症状が出て初めて治療を行うものです。がんの限局性、転移性は問いません。根治治療が前提の監視療法とは、コンセプトが全く異なる��療法です。私は高齢の患者さんに対しては、この監視療法から待機療法へのシームレスな移行が一番理想的な形ではないかと考えています。前立腺がんは転移まで数年~10年以上要します。例えば70代後半の患者さんなら、そのまま治療を行わなくて済む可能性もあるわけですから」(杉元さん)

再生検受容率を上げることが当面の課題

監視療法を1年間継続したにも関わらず、1年目の再生検をしなかった人が17.5%(115人)いる。さらに4年目の再生検を受けなかった人の割合は約40%(73人)にのぼる(図3・図4参照)。後者の場合は“4年間も大丈夫だったのだから…”という気持ちが多少働くのかもしれないが、折角、監視療法を続けてきたのにこの時点で経過観察を止めてしまう人が、これだけの割合で存在することは課題と言えよう。

「患者さんが経過観察を中止される理由はいろいろあると思いますが、やはり再生検の辛(つら)さが大きな要因だと思います。前立腺生検は、超音波画像を見ながら前立腺に十数カ所細い針を刺して組織を採取する針生検です。そこで数年前から、PRIASの付随研究として、再生検をMRI検査に置き換えられないかという試験を行っています。MRI検査と*標的生検の組み合わせで、針生検の頻度や本数、量も減らせる可能性があります」(杉元さん)

*標的生検=target biopsy(TB)。疑わしい部位をピンポイントに採取する方法

監視療法を選択する人のQOLは良好との報告も

ここまで監視療法について紹介してきたが、もちろん経過観察はせずにすぐ根治的治療を受ける方法もある。“たとえ低リスクのおとなしいがんでも、体内にがんがあるまま放っておくのは嫌だ”という考えの人も当然いるし、反対に“がんがあるのにすぐ治療をしなくてもいいなんてラッキーだ”という考えも然り。

実は、監視療法を選ぶ患者さんについての、ある興味深いデータがある。

「PRIAS-JAPAN」では、PSA監視療法の副次評価項目として患者の「QOLの変化率」を調べている。QOL調査票の1つSF-8を用いて、毎年1回、健康に関する8つの項目について質問する。8項目とは、全体的健康感、身体機能、日常役割機能(身体・精神)、体の痛み、活力、社会生活機能、心の健康。

そこで明らかになったのは、患者の監視療法開始時のQOLは8項目とも国民標準値より良好であり、その後もほぼ維持されていることだ。2014年の「PRIAS-JAPAN」の中間報告でも、監視療法はQOLに悪影響をほぼ及ぼしていないことが指摘されている。

「がんなのに身体は元気で気分もハッピーな人が多いなんて、おかしいと思うかもしれませんね」と杉元さんは語る。

「そもそも、がんなのに様子を見るなどあり得ないと考える人は監視療法を選択しません。推測ですが、ある程度楽観的な性格の人が監視療法を受ける傾向にあるのではないでしょうか。それでも10~15%の患者さんは、やっぱり不安だからと途中で根治治療に移行されます。それでも構わないのです。治療の選択は患者さん自身が決めるべきですから」と杉元さんは指摘する。

監視療法で経過観察をするのか、根治治療を受けるのか。自分自身の身体と気持ちに正直に向き合い、選択してほしい。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず