新たな治療薬が続々と、薬の使い方が重要に 去勢抵抗性前立腺がんの薬物療法

ホルモン薬のアーリーダが新たに使える

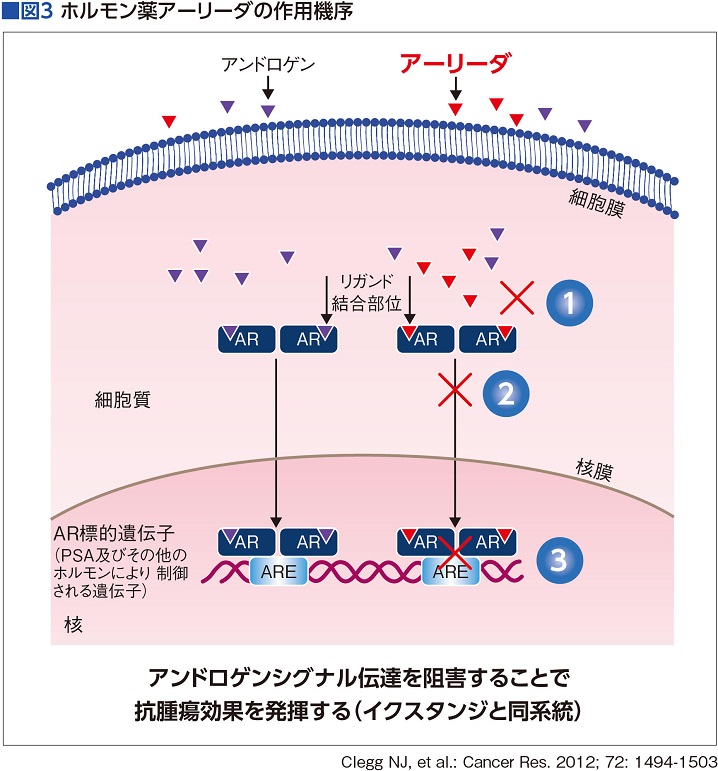

そんな中、去勢抵抗性前立腺がんに対する新規薬として登場したのが、アーリーダ(一般名アパルタミド)だ。2019年5月、わが国で保険適用となった。経口薬のアンドロゲン受容体シグナル伝達阻害薬で、作用機序はイクスタンジと同じ(図3)。

現在は遠隔転移のない去勢抵抗性前立腺がんに対しての適応だ。

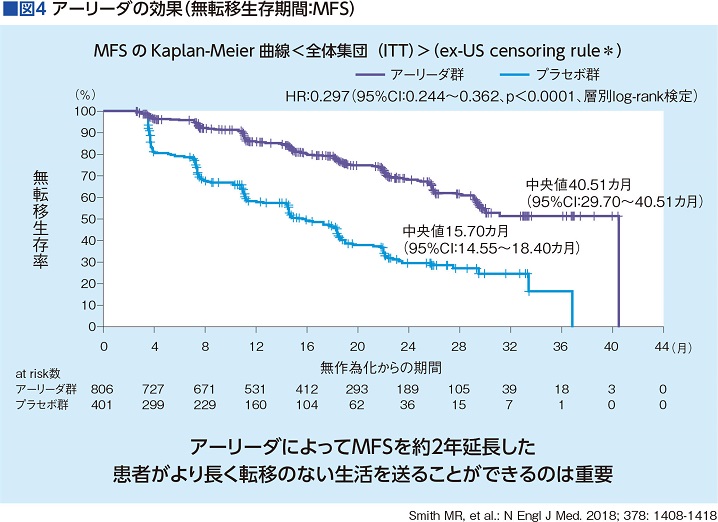

この適応の根拠となったのが「SPARTAN試験」だ。ホルモン療法群とアーリーダ+ホルモン療法併用群を比較した第Ⅲ相試験である。

その結果は、ホルモン療法単独群が無増悪生存期間(PFS)中央値16.2カ月に対し、アーリーダ+ホルモン療法併用群では40.5カ月。また、全生存期間(OS)中央値もホルモン療法群39.0カ月に対し、アーリーダ+ホルモン療法併用群では中央値未到達という結果であり、それに基づき保険承認された(図4)。

米国食品医薬品局(FDA)では、転移のある去勢抵抗性前立腺がんにおいても承認されている。

この根拠となったのは「TITAN試験」という、遠隔転移を有するホルモン感受性前立腺がんの患者を対象にした第Ⅲ相試験。ホルモン療法+プラセボ併用群とホルモン療法+アーリーダ併用群を比較したもので、画像学的な無増悪生存期間では、プラセボ群が22.1カ月であったのに対して、アーリーダ群は未到達という結果だった。

また24カ月時点の全生存率ではプラセボ群が73.5%であるのに対し、アーリーダ群では82.4%だった。

日本においても、転移性ホルモン感受性前立腺がんに対する保険適用が期待される。

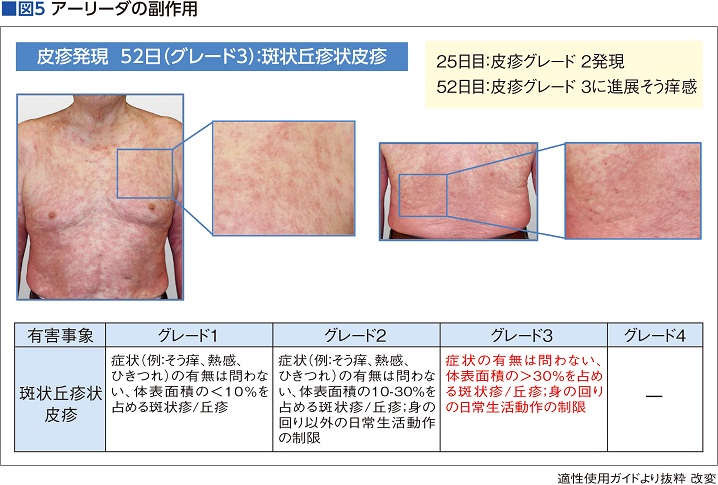

アーリーダの副作用は、とくに日本人で多いのが、皮疹(ひしん)だ。治療で対応できるものの注意が必要だ(図5)。

次のホルモン薬や分子標的薬の保険適用が待たれる

2019年7月、FDAはさらに、非転移性去勢抵抗性前立腺がんに対して、新規薬ダロルタミド(一般名:米国での商品名Nubeqa)を承認した。日本では2019年3月に許可申請を行なっており、同薬も保険適用が期待される。

ダロルタミドは、経口投与の非ステロイド性アンドロゲン受容体阻害薬で、受容体と高い親和性を持ち、強い阻害作用がある。また従来の薬剤よりも副作用が少なく、患者のQOL(生活の質)維持にと��ては福音だ。

日本がダロルタミドの承認申請に至った根拠は、「ARAMIS試験」の結果だ。

これは、ホルモン療法を受けている転移リスクが高い非転移性去勢抵抗性前立腺がん患者を対象に、ホルモン療法併用でダロルタミドを投与する群と、プラセボ群を比較した結果、ダロルタミド群が、無転移生存期間(MFS)が統計学的に有意に延長したためだ。

そしてさらに、PARP阻害薬であるリムパーザ(一般名オラパリブ)が去勢抵抗性前立腺がんに対しても有効性が認められている。

リムパーザは、乳がんや卵巣がん患者において15%ほど存在するBRCA1、2などの遺伝子変異に対して効果のある分子標的薬で、この遺伝子変異を有している去勢抵抗性前立腺がん患者は5~8%いる。とくに前立腺がんに関係するBRCA2遺伝子ほか、いくつかの遺伝子変異を有する患者に対してもその有効性が認められているが、前立腺がんにはまだ保険適用にはなっていない。

「様々な遺伝子変異が増えると、去勢抵抗性前立腺がんの頻度は高くなります。そして去勢抵抗性になると、さらに変異が増えるのです。BRCAの変異は通常5~8%ですが、去勢抵抗性では20%くらいに増えます。したがって、特定の遺伝子変異のある人に使えば、効果が期待できるのです」

今後は、遺伝子パネル検査で様々な遺伝子変異を見つけることで、治療に応用できる可能性は高まるだろう。

50歳を過ぎたら、PSA検査を受けよう

さらに、現在、全がん種の治療で注目されている、免疫チェックポイント阻害薬の1つであるキイトルーダ(一般名ペンブロリズマブ)の去勢抵抗性前立腺がんへの試験も始まっているという。この試験で有効性が証明できれば、去勢抵抗性前立腺がんの治療にはさらに光が差すだろう。

「治療の選択肢は次々に増えてきていますので、患者さんにとっては大きな希望となるでしょう」

そう上村さんは話すが、さらにこう続ける。

「ただし、去勢抵抗性前立腺がんで、とくに転移をしてしまうと、生命予後が厳しいのは確かです。前立腺がんは早期で発見すれば、100%に近い5年生存率のがんです。そのためには、前立腺がん診断の最初の指針となるPSA検査が大切です。自治体の取り組みにはばらつきがありますが、横浜市は50歳以上の男性にPSA検査を行なっています。やはり50歳を過ぎた男性は、まず一度はPSA検査を受けることを強く勧めます。理想的にはその後2年に1回PSA検査を受けることもお勧めしたいですね」

一時期、PSA検査による過剰診断が取り沙汰されていたが、米国では高齢者の前立腺がんの死亡率が上昇したという報告により、PSA検査によるスクリーニングが見直されているという。55~69歳では、ガイドラインの推奨グレードがDからCに改められた。

「PSA検査は血液検査のみで行える簡便で、非常に感度の高いものです。早期発見できれば、監視療法で経過を見るか、治療をするかについては、専門医によく相談して決めればいいでしょう」と、50歳以上のPSA検査について、重ねて上村さんは強調した。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず